近日,一则“骑马网红硬闯大理洱海生态廊道”的视频引发广泛关注。视频中,一名身着古装、头戴斗笠的男子试图骑马闯入国家生态文明建设示范项目的洱海生态廊道并与管理人员发生争执。此举不仅违反了《洱海保护管理条例》,在2025年大理刚刚荣获“国际湿地城市”这一具有全球意义的生态荣誉称号之际,更凸显出部分公众对生态保护规则的漠视,最终涉事网红账号被依法封禁。

个人自由不得凌驾于公共利益之上

在“骑马网红硬闯洱海生态廊道”这一事件的短视频评论区,正在展开一场“侠客精神”与“规则意识”的辩论。支持的网友认为“骑马网红”是对“仗剑天涯”的浪漫表达,是个人自由的体现;反对者则认为,洱海生态廊道人员密集,骑马可能引发公共安全悲剧,这种行为绝非简单的个人自由表达,而是对公共安全的漠视。

这种认知分歧背后,是公共规则意识的断裂。公共规则并非是对个人自由的束缚,而是保障社会效率、公平与安全的基石。据官网数据显示,洱海生态廊道运营至今累计接待游客超1800万人次,如此大的人流量,一旦有人突破规则,极有可能引发连锁反应,严重破坏当地的和谐与秩序。

2021年杭州西湖景区,部分游客不顾危险硬闯结冰区域拍照打卡。景区设置了标志和铁栏杆提醒游客禁止进入游玩,但仍有部分游客不顾安危,想方设法硬闯进去,对于保安的劝导无动于衷,一时间景区秩序混乱,工作人员不得不花费大量精力进行劝导和疏散。

再看骑马网红硬闯洱海生态廊道事件,当地明确指出洱海生态廊道禁止机动车、电动车辆及马匹进入。并且在2025年8月至9月还开展专项治理,严查车辆与马匹违规进入廊道的行为。这一系列举措,充分体现了对公共安全和公共利益的重视。而“骑马网红”的行为,无疑是对这些规则的公然挑战,与杭州西湖景区游客硬闯事件如出一辙,都是个人自由凌驾于公共利益之上的典型表现。

个人自由与公共利益相辅相成,我们应树立规则意识,在追求自由时尊重和维护公共利益,始终尊重和维护公共利益。唯有如此,我们才能共同营造一个安全、有序、和谐的社会环境,让每一个人都能在自由与规则的平衡中,享受美好生活。

法治亮剑守护生态安全底线

面对破坏规则、践踏生态红线的行为,法律必须亮出“长牙齿”来捍卫生态环境的尊严与安全。法律的生命力在于实施,法律的权威也在于实施。对于那些违反法规,破坏生态环境的行为,必须依法予以严厉的惩处。唯有让违法者付出惨痛的代价,才能形成强大的震慑作用,防止类似行为再次发生。

2018年秦岭违建别墅事件就是法律刚性约束在生态保护中发挥关键作用的典型例证。秦岭作为我国重要的生态安全屏障,其生态价值不言而喻。然而一些人在利益驱使下,违反相关法律法规,在秦岭北麓违规修建别墅,严重破坏了当地的生态环境。对此,国家依法进行了严肃查处,拆除了大量违建别墅,并对相关责任人进行了严厉的问责。这一事件彰显了法律在生态保护中的刚性约束作用,让那些妄图破坏生态环境的人不敢轻易越雷池一步。

法治是生态保护的坚强后盾,刚性约束是守护生态底线的有力武器。我们要以法律为剑,斩断破坏生态的“黑手”。然而,在法律实施过程中也面临着一些困难和挑战。比如,部分违法者可能存在侥幸心理,试图逃避法律的制裁;一些地方的执法力量可能相对薄弱,难以做到全方位、无死角的监管。因此,要进一步加强执法队伍建设,提高执法能力和水平,同时加强法律宣传教育,提高公众的法律意识,形成全社会共同遵守法律、维护生态环境的良好氛围。

自律同行铸就长远生态画卷

法律的刚性约束为生态保护筑牢了坚实底线,但仅有法律的他律是不够的,生态保护更需要每个参与者的自律之心。自律是源自内心对生态的尊重与守护,是能让生态保护理念深入人心、化为自觉行动的潜移默化的力量。

318川藏线,这条被誉为“中国人的景观大道”的高海拔旅游线路,以其壮丽的自然风光吸引着无数游客慕名而来。然而,随着游客数量的不断增加,沿线垃圾问题也日益凸显,给脆弱的生态环境带来了巨大压力。面对环境的破坏,一些环保公益组织志愿者展现出高度自律,他们不等待法律强制、不依赖他人督促,主动清理游客留下的垃圾,这一行为源于内心对生态环境的珍视。

他们的自律行动产生了强大示范效应,吸引大量普通游客自发参与“捡垃圾打卡”活动。游客从可能随意丢弃垃圾转变为主动清理,这是自律力量发挥作用的结果,让生态保护理念在游客心中扎根,有效减少了沿线垃圾量。从长期看,有无自律行为对生态环境影响巨大。没有自律,318川藏线可能被垃圾淹没、生态遭严重破坏;有了自律,生态环境得到有效保护改善。

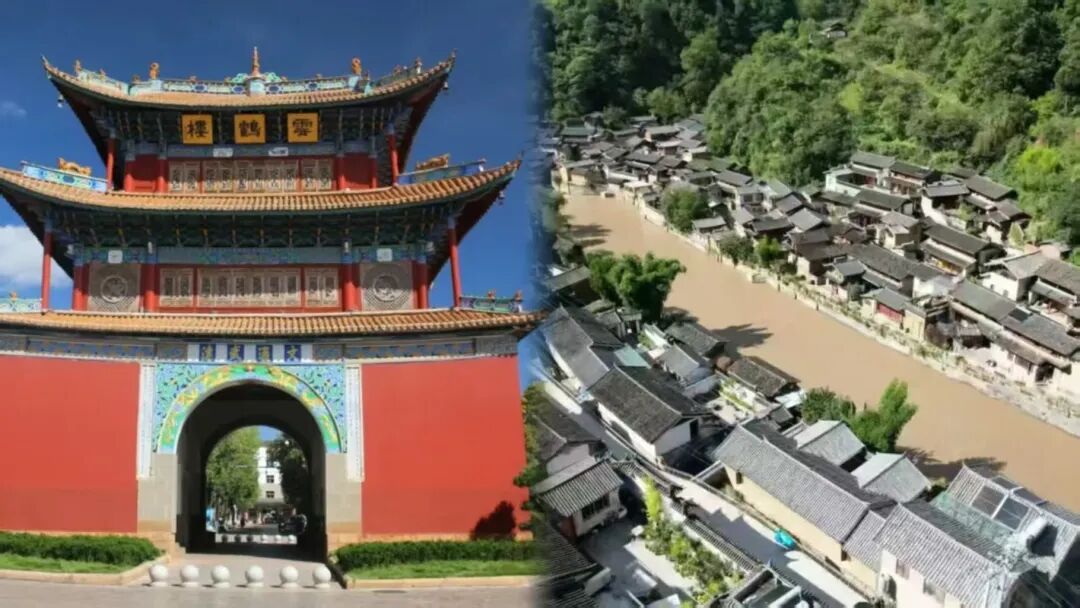

从“骑马网红”事件来看,这不仅是一场规则与自由的争论,更是一次生态文明建设的集体反思。保护洱海的规则不会因某个个体的浪漫冲动而改变,但洱海的碧波会因千万人的共同守护而永续。生态的和谐,是我们共同追求的美好愿景。这需要大家携手共进,以规则为坚固的船帆,以法治和自律为有力的船桨,在生态文明的海洋中破浪前行。让绿色发展理念深入人心,让每一个“一小步”汇聚成守护大理绿水青山的“一大步”。

记者:大理大学文学院2025级新闻与传播硕士研究生冯少光(实习)

编辑:邢雅丽

责编:张银珍