“制曲、浸泡谷物、煮谷物、发酵、封存……”凤庆县新华乡紫微村的晨雾还未散,66岁的苗族沃沱罗酒制作技艺传承人熊光亮,已蹲在院角的石臼旁念叨着口诀。他双手握着木槌,正将艾蒿、苦胆草细细捣碎,青绿的草药末混着山间晨露的湿气,在石臼里渐渐堆起——这是酿造沃沱罗酒的第一步,也是他守护这门临沧市非物质文化遗产的日常。

在新华乡的群山之间,沃沱罗酒早不是普通佳酿,而是苗族千年文化的“活载体”。苗家人唤它“臼瓜”,意为藏着生活智慧的“礼酒”,婚丧嫁娶的重要场合里,少了它,仪式便像缺了魂。这份珍贵,藏在熊光亮掌心的每一道工序里:制曲时,他要将草药末与糯米粉按比例拌匀,捏出棕褐色的“小粑粑酒药”,“方圆几十里,现在能熟练制曲的没几户,早年还讲究‘传内不传外’,我现在常教村里年轻人,就怕手艺断了根”;选料时,玉米、高粱、稻谷、苦荞、小麦等谷物,他要一一挑选,瘪粒、受潮的全筛出去,“粮不好,酒就没了苗家的醇厚。”

泡粮要浸够两天两夜,让谷物吸饱后山的泉水;煮粮时守着土灶,火大了怕糊、火小了怕不透,直到颗粒微微开花才罢休;拌曲时酒药掰得匀,双手反复揉拌,让每粒谷物都裹上“酒魂”;最后用芭蕉叶塞紧坛口,抹上灶灰黄泥封严,让酒在陶罐里与时光慢慢磨合,“存得越久,开坛时的香气就越浓。”

而沃沱罗酒的魅力,更在那独有的饮用礼仪里。喜事时,酒坛拴于正堂屋门两侧,先请媒人举杯;丧事时,酒罐挂在“银杖”之旁,按辈分有序敬饮。执事人拱手作揖相请,宾客用扎着纱布的竹棍吸饮,一碗饮尽方添温水,席间更有酒歌相和,情谊随酒香流转。

如今,熊光亮的院坝里,新封的酒坛与陈酒排在一起,坛身上简单的苗家花纹,在阳光下泛着质朴的光。对他而言,酿酒不是任务,而是守护——守护着非物质文化遗产的温度,守护着苗族千年的文化记忆。这一坛坛沃沱罗酒,装的是五谷精华,藏的是新华苗寨时光,更酿着代代相传的匠心与情义。

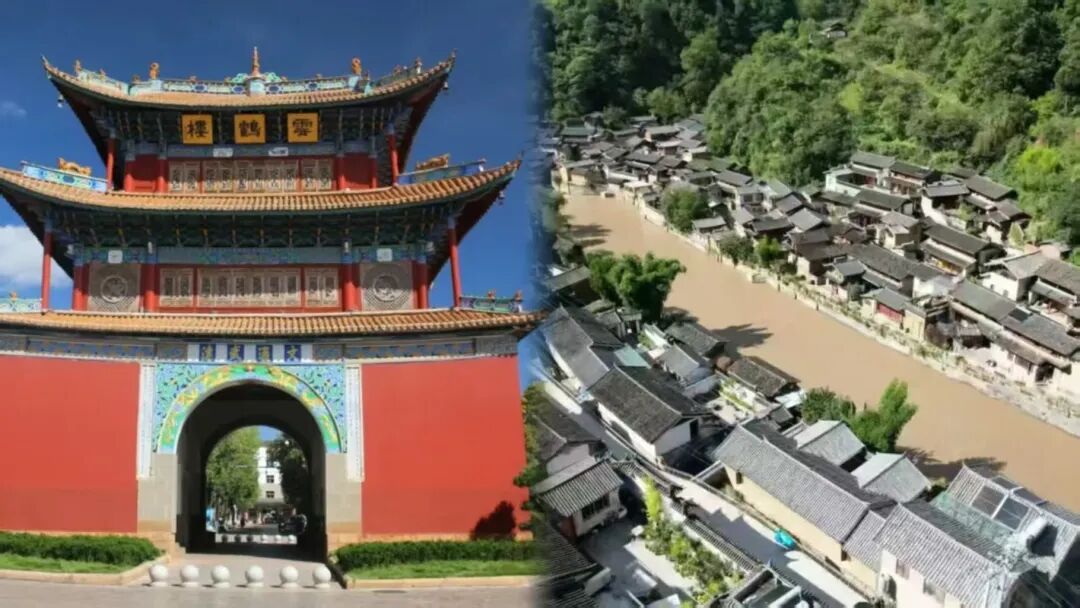

“不是所有酒,都能装下千年的故事;不是所有味道,都能留住民族的根。”来吧!走进新华苗寨赴一场与沃沱罗酒的约会,看传承人如何捣药制曲、黄泥封坛,用苗家传统的竹棍吸饮一口佳酿,在酒歌相伴中读坛酒里藏着的苗族千年文化。

责 编:史丽琼