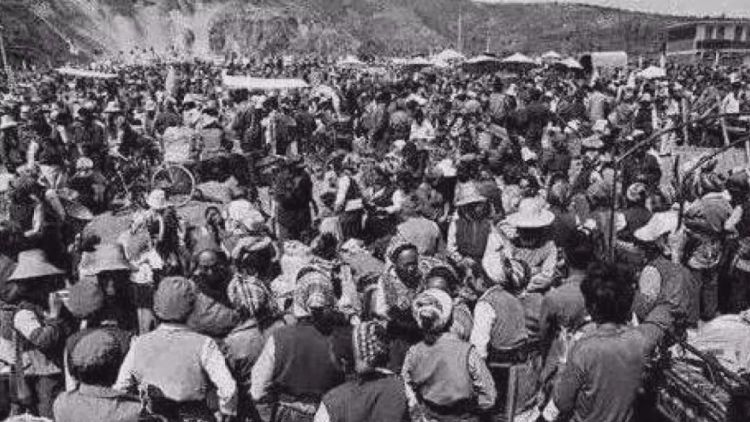

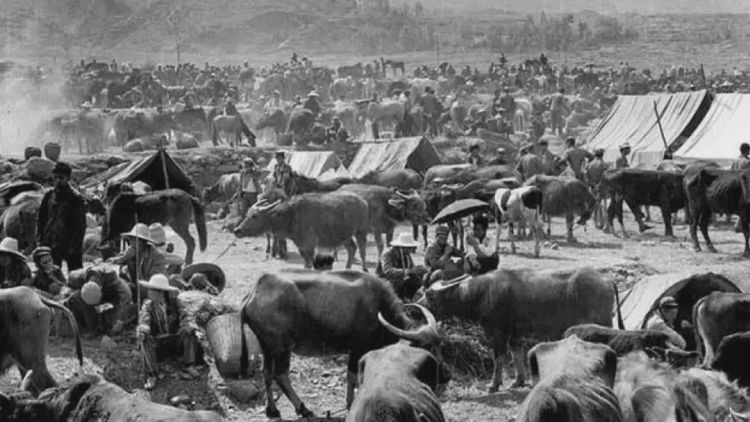

"月街",即大理三月街,今天又叫"三月街民族节",是白族盛大的节日和街期。三月街是一个有着千年历史的民族传统盛会,它既是云南西部最为古老而繁荣的贸易集市,也是大理州各族人民一年一度的民间文艺体育大交流的盛大节日。每年逛街的摩肩擦踵,三月街到底有什么样的魔力让人们欲罢不能,说不去又年年去,说今年不热闹却往往人挤人呢?

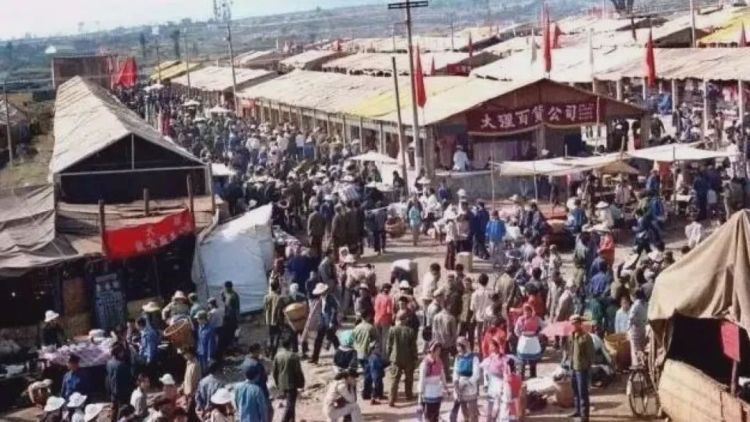

三月街是大理人最大的社交场,关于三月街明清两代都有很多记载,明代白族文人李元阳写过,明末著名地理学家徐霞客,赶上了“三月街”,还留下了一段文字:“13省物无不至,滇中诸彝物亦无不至,时男女杂沓,交臂不辨,乃遍行场市。”《大理县志稿》也曾记载:“盛时百货生意颇大,四方商贾如蜀、赣、浙、湘、桂、秦、黔、藏、缅等地,及本省各州县云集者殆10万计。”用今天的话说,三月街是个十万加流量的大IP,大IP加大社交。

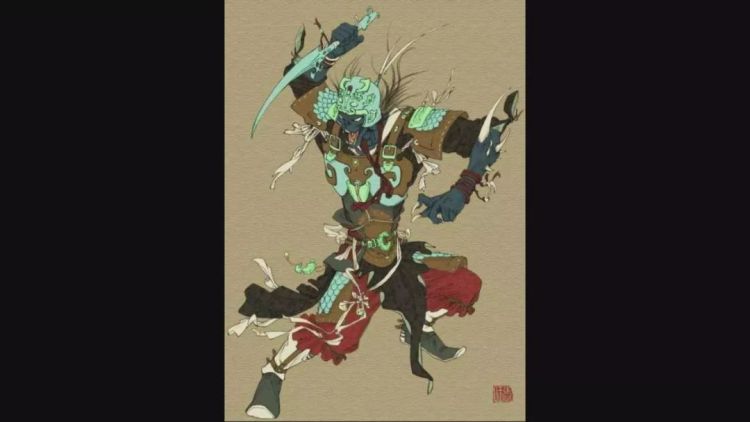

“三月街”的前世,是“观音街”。相传从前洱海有个罗刹魔王,每天煽着双翅飞到各个村寨,啄食人的眼睛,吃人肉,弄得整个大理坝子人越来越少,活着的人也多半成了瞎子。善心的观音菩萨见百姓遭此大难,于3月15日下凡,用智慧与罗刹展开了较量。观音化成一个鹤发童颜的老人,取得了罗刹的好感后,向他提出借一块宝地的要求。罗刹问观音:“要借多大一块地?”观音变的老人说:“不大,只要我的袈裟披一披,小狗跳三跳那么大的一块地就够了。”罗刹爽快答应了请求,并立下了字据为证。

到了划地的这一天,谁知观音化成的老人袈裟一披,把大理坝子全部覆盖了;让小狗一跳,竞从苍山脚跳到了洱海东,第二跳从海东跳到了下关,第三跳又从下关跳到上关,终于用智慧打败了罗刹,并将它用铁链锁住,压在莲花峰下,使他永远不能出来害人因为观音镇住了罗刹后,每到3月15日,大理坝子的白族人民就搭棚礼拜诵经、祭祀观音。

除了观音降罗刹的故事还有一个大理民间传说。相传在大理国时,洱海边上有一个老渔翁,膝下单生一子,名叫阿善。这个小伙子手脚勤快,忠厚老实。洱海龙王有三个公主,大姐、二姐生性最懒,喜吃好穿。唯有三妹阿香,简朴勤劳,大小水族都十分敬佩她。他们一见钟情,私订了终身。到八月十五的晚上,老渔翁为儿子扎了花船,准备了新衣服,他们把阿香接到村上,热热闹闹地完了婚。婚后,一家人辛勤劳动,生活也还过得不错。

第二年三月十五日,正当月亮里赶街,阿香变成一条小黄龙,驮着阿善到月亮里去赶月街。那里非常热闹,但街下万物都是透明透亮,看得见,摸不着,所以他们只是到月亮里空跑了一趟,就回来了。回到村子以后,他们把到月亮里去赶街的情况向乡亲们讲了,大家共同商量决定:要把月亮上的街子搬到人间。

于是,大家七手八脚在苍山脚下种起了三棵大青树,并定在每年的农历三月十五日,在大树周围摆摊设点,有什么卖什么,缺什么就买什么,互通有无。于是一传十、十传百,四乡八寨的人都前来赶街。大理“三月街”就这样一年一度地赶下来了。

在故事里,“月街”被诗意化了。人们向往着月宫里的那样悠哉自在的生活,但天上的街市虚无飘渺,那我们就在人间造一个。用今天的话说,它是人们现世生活的一种场景转换,过去的人因为交通信息的闭塞到要想去其他地方并不是件容易的事。人们对精神层面的追求亘古不变,今天手机或许让我们无所不能,但却无法给我们还原一个可以男女杂沓,交臂不辨的真实场景,所以三月街我们欲罢不能。

来源:果秋了