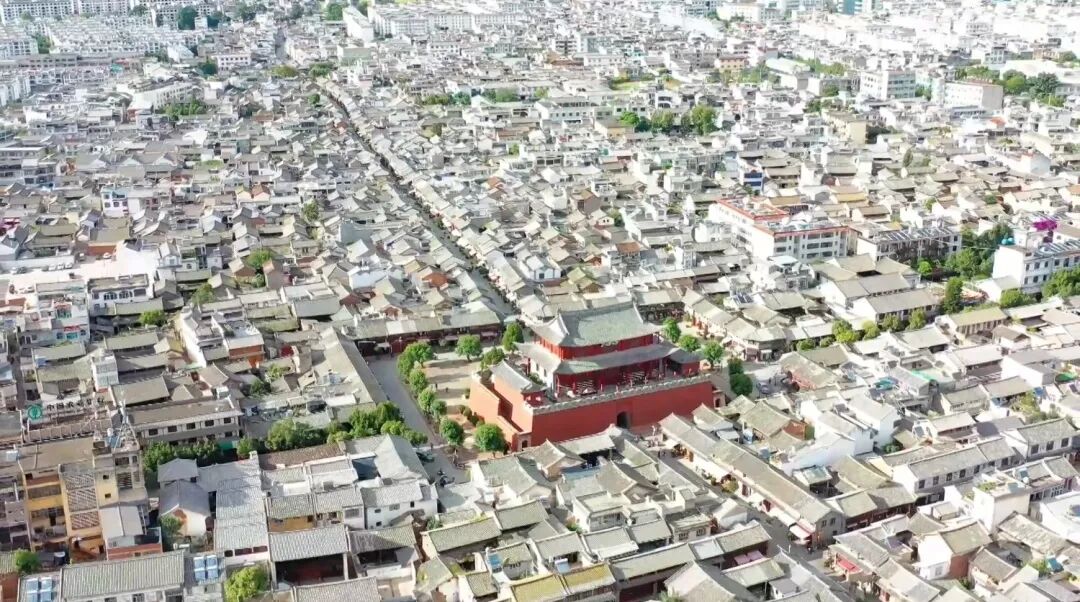

作为国家历史文化名城和南诏国发祥地,巍山县拥有不可移动文物266处,其中各级文保单位69处。近年来,当地始终遵循“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针,依托多元路径推进文物活化,让千年文物从“沉睡”走向“活跃”,为城市发展注入深厚文化动能。

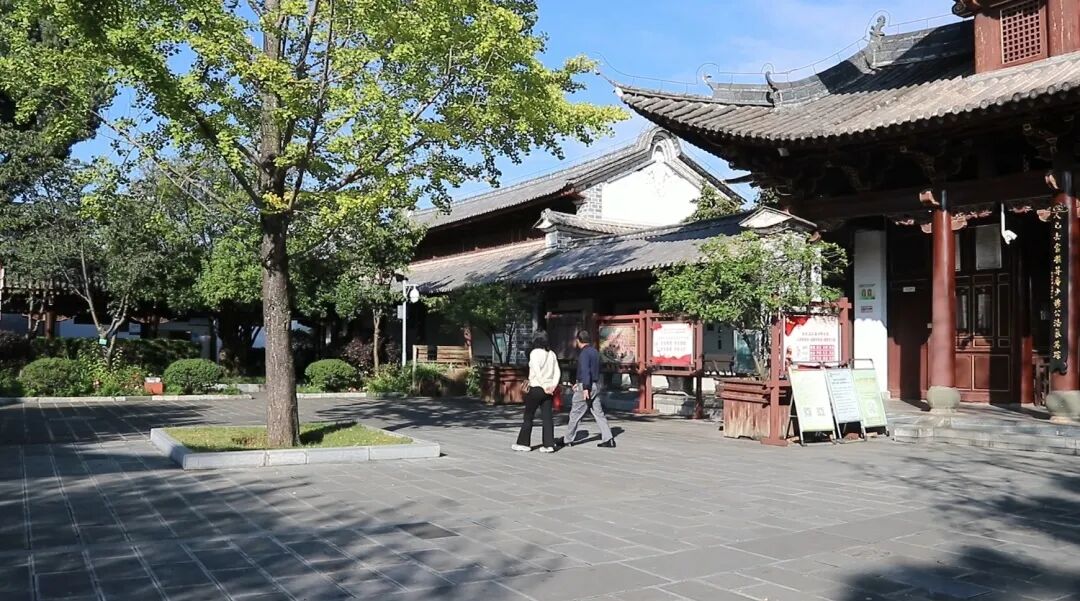

重点文物的改造与功能重塑,是巍山文物活化的核心抓手。依托全国重点文物保护单位等觉寺,当地投入6363万元建成南诏博物馆,2015年10月免费开放至今,已成为承载文化传播与公共服务的重要平台。

除了政府主导,教育资源的整合联动也让文物“走进课堂”。县保单位文庙、文昌书院、北社学、昭忠祠经过修缮已变身特色教学阵地,有效实现“文物保护+教育发展”的深度融合。

文物活化离不开社会力量的参与,民间资本的加入更是为古院落赋予了全新的生命力。位于巍山大水沟街的梁家大院原本是县级文物保护单位,如今通过民间资本改造,成为了兼具历史韵味与现代舒适感的特色民宿,这样的活化案例在巍山还有不少。

古城的变化,居民感受最真切。随着文物活化与环境整治同步推进,越来越多居民的生活随之改善,家门口的“老建筑”成了生活品质提升的“新引擎”。

截至目前,巍山县69处各级文保单位中,已有51处实现活化利用,整体利用率达72.86%,覆盖国保、省保、州保、县保各级别文物。这一成果不仅推动了南诏文脉的保护与传承,更成为旅游业发展的核心动力,带动旅游消费增长,同时提升了公共文化服务水平,让文化惠民落到实处,为经济社会高质量发展提供坚实支撑。

巍山融媒:周诗洋 张晓

编辑:苏巧 施晓倩

责编:字昕

终审:苏建东