日前,大理州启动新时代城市文明提升行动,以3年为期推动环境、交通、服务、旅游、素养、新风六大领域升级,全面提升大理城市品位,进一步擦亮城市文明底色。

今天起,大理州融媒中心推出专栏《文明大理游“礼”》,聚集文明旅游领域,从文旅行业联合执法到规范各主体经营户行为,从文旅人的温暖故事到旅居者的切身感受,从游客们的点赞建议到服务者的言行举止……

同时,我们征集您的大理旅游故事,无论是体验过程中的感受,还是科学理性的建议,或是您与大理“情缘”的点滴、随手抓拍的不文明瞬间……“有风”的大理,因你的参与更加温暖、精彩!

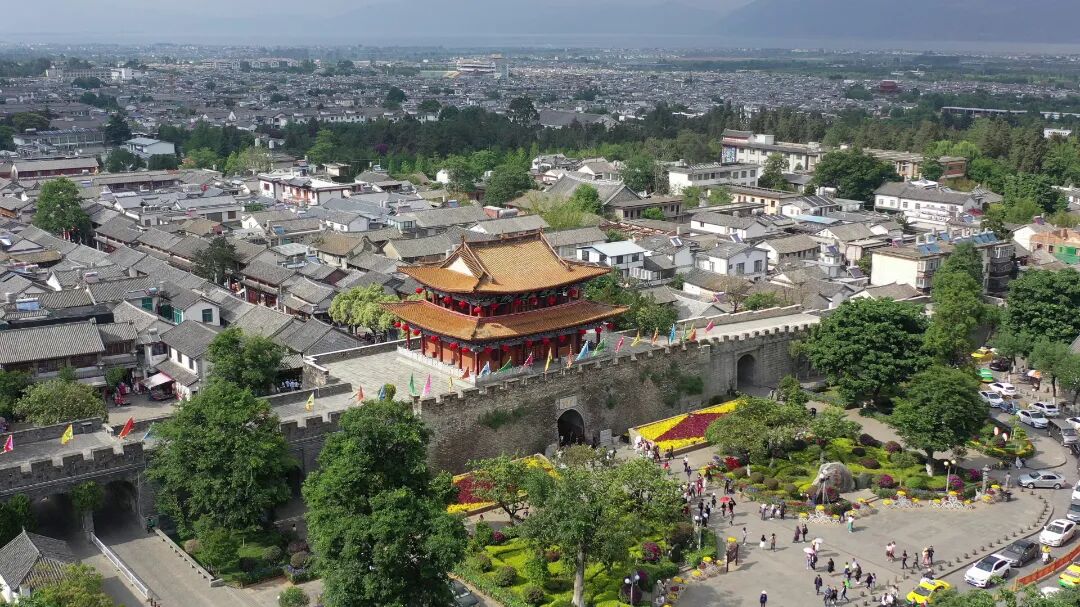

苍山不墨千秋画,洱海无弦万古琴

大理的诗意从不止于山水

执法者的坚守、服务者的热忱

普通人的善意交织成网

文明新风正与苍洱风光交融共生

让“有风的地方”更添温暖底色

凡人微光 温暖旅人心扉

2024年初,大理洱海边带路不收礼的“小孩哥”苏焕,温暖了游客的大理旅程,被《人民日报》公众号等媒体报道,获得数十万网友点赞;游客在洱海边游玩时,不慎落水,危急时刻,大理两名小伙尹张骞和杨博,毫不犹豫跳入水中,成功救起落水者;洱海之畔民宿里,旅居者与村民共度传统佳节;苍山之巅景区中,突发疾病的旅客被接力救治......

更动人的温暖藏在市井烟火里,温暖仍在不断续写。这些平凡人没有惊天动地的壮举,却用最朴素的善意,让旅人的脚步更加从容。古城里经营手作店的店主,会主动为迷路的旅人画一张简易地图,标注出隐藏的小众景点;当有人为找不到特色美食而发愁时,总有当地人热情带路,分享自家珍藏的觅食清单。正是这一件件小事、一个个普通人,让“大理”不再只是一个风景地名,更成为一个充满温度的情感符号,让每一位来到这里的旅人,都能在陌生的土地上,感受到如同家乡般的亲切与温暖。

在大理,有超千人的“洱小青”青年志愿者以热情笑容迎接八方来客,有“红马甲”志愿者穿梭于机场、车站、景区等人员密集区域解答疑惑、温暖服务。正是无数个普通的你、我、他,宛若一点点微光不断汇聚,成为温暖大理旅人那团熊熊燃烧的烈火。

创新治理 提升管理温度

2025年8月1日起,大理多部门联合启动2025年大理古城及周边区域秩序综合集中整治,以“服务+管理+处罚”的创新模式,让古城重焕秩序之美。其中最引人注目的是 “7分服务、2分管理、1分处罚” 模式,在古城整治中,大理州推行这一模式,注重以劝导和服务为先。交管部门在整治期间紧急护送危重病人13次,为5名走失儿童找到家人,接受游客咨询520余人次。这种创新的治理方式不仅提升了整治效果,也让市民和游客感受到了大理的城市温度。

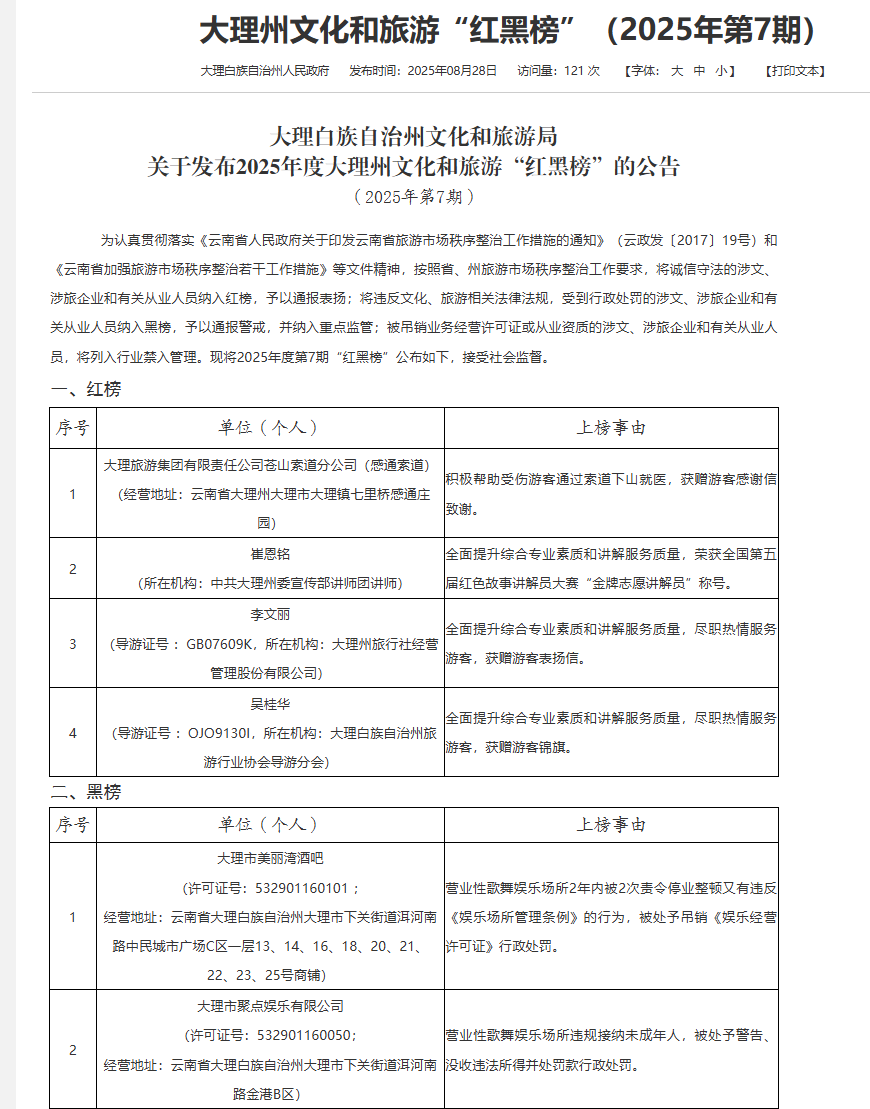

大理州文化和旅游“红黑榜”制度让文明旅游导向更加鲜明。2025年第7期 “红黑榜”中,感通索道分公司因及时救助受伤游客上榜红榜,而多家违规接纳未成年人的娱乐场所被列入黑榜,吊销许可证或处以罚款。这种“奖优罚劣”的鲜明态度,倒逼涉旅企业和从业人员绷紧文明弦,也让游客看得明白、行得放心。“苍洱云停”小程序集成了车位智能推荐、精准导航、无感支付等功能。截至目前,大理市公共及专用泊位总量已达13万个,智慧平台接入车位超6500个,违停率较2018年下降65%。

一项项创新制度的推出,以法治为基,画出文明旅游“边界线”,筑牢文明旅游“防护网”,将政策法规宣传与严格执法相结合,让文明底线更加清晰。

行业自律 增添服务底蕴

如果说法治是文明的骨架,那服务便是流淌其中的血脉,让大理的温度可感可及。

苍山洗马潭索道站入口的保温桶里,姜茶冒着热气,“喝一杯暖暖身子再上山”的叮嘱,让游客瞬间驱散了寒意。环洱海双层巴士上的故事同样暖心,司机张师傅总会主动提醒游客:“生态廊道的水鸟不能投喂,前面观景台拍洱海角度最好”,这辆穿梭于海东与古城的巴士,成了游客口中的“移动服务站”。

导游群体是文明旅游的“移动名片”。导游李文丽因专业热情服务获游客表扬信,吴桂华用细致讲解赢得锦旗,她们在带团中主动提醒游客保护文物、不随意投喂洱海生态廊道的水鸟,将文明引导融入行程细节;导游陈凤琼主动沟通、细致服务,收获游客表扬信,其把游客当成家中亲朋,新年发红包,帮助买药、生活用品,在小事中见真诚。

大理还完善“接诉立即办、办结不过夜”的旅游投诉处理机制,强化舆情联动快处机制,汇聚各方资源和力量,及时解决游客反映的堵点痛点问题,让游客在大理更加安心舒心,数据显示,今年以来游客诉求响应率达100%,满意率超98%。

全民参与 共绘城市气质

大理的迷人之处,不仅在于苍山洱海的风花雪月,更在于那些发生在美景之外,由当地人、旅居者和游客共同写就的温暖故事。人人参与,凝聚成文明共建的“向心力”。

旅居者们用行动诠释“来了就是大理人”,“新客人”变身“守护者”。从硅谷到喜洲,郭剑飞以“暖暖青年社区”为载体,搭建起异乡人与本地人共生共融的公益平台。在社区外设立免费茶水台与公共厕所,如今已成为村民自发维护的“邻里驿站”。湖南女孩钱多多发起“洱海捡垃圾100天挑战”,每天清晨沿廊道清理垃圾,这一弯腰意外引发了“跨城接力”:巍山居民施女士每天驱车1小时赶来参与,山东自驾游客刘先生固定每周打卡,最多时3人一上午清理近100斤垃圾,更有游客受其影响,主动将手中垃圾递到她面前,网友则寄来垃圾袋“远程支援”。咖啡店主吴兴帅推出“捡垃圾换美式”活动,让保护洱海变成“有香气的事”,如今已有多家民宿效仿这一模式。从本地人到新居民,从工作人员到游客,人人都在用小善举汇聚大文明。

如今的大理,生态廊道上游客主动捡起垃圾,古城里旅拍者自觉排队取景,洱海边再无随意垂钓的身影。2024年,大理接待游客达1.1亿人次,旅游总花费超1700亿元,这份“流量”与“口碑”的双赢,正是文明旅游最生动的注脚。

从法治约束到服务暖心

从行业自律到全民参与

大理用扎实行动让文明旅游落地生根

当风拂过洱海,吹动的不仅是波光粼粼

更是文明和谐的新风

当阳光洒满苍山,照亮的不仅是古刹塔尖

更是人人向善的初心

在这片土地上

文明与风景共生,温暖与诗意同行

让每一位来访者都能感受到

大理的美,既在山水间,更在人心间

策划:张银珍 禹俊勋

记者:禹俊勋 金镇雄

编辑:禹俊勋 金镇雄 褚雪琴

责编:迟晓娟

终审:赵正琳