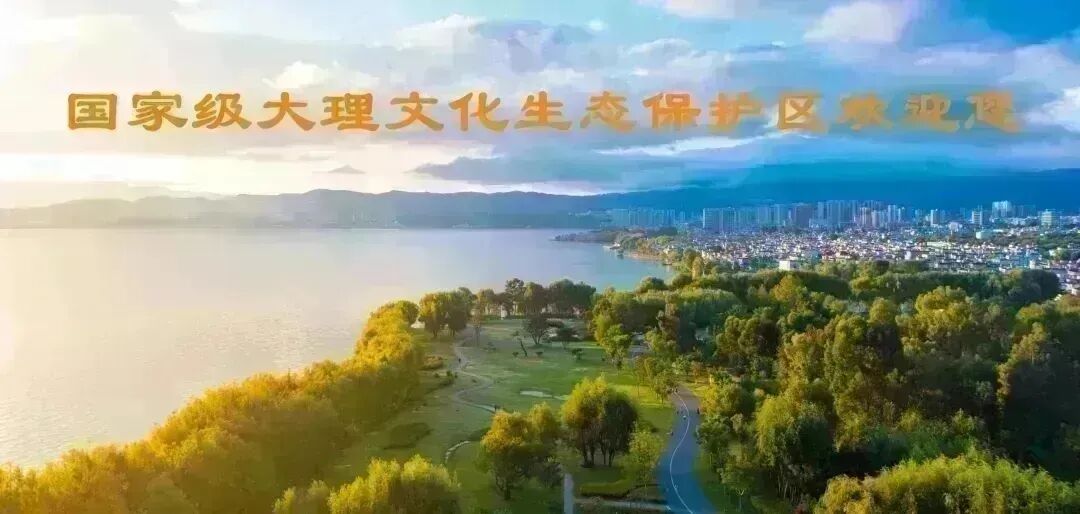

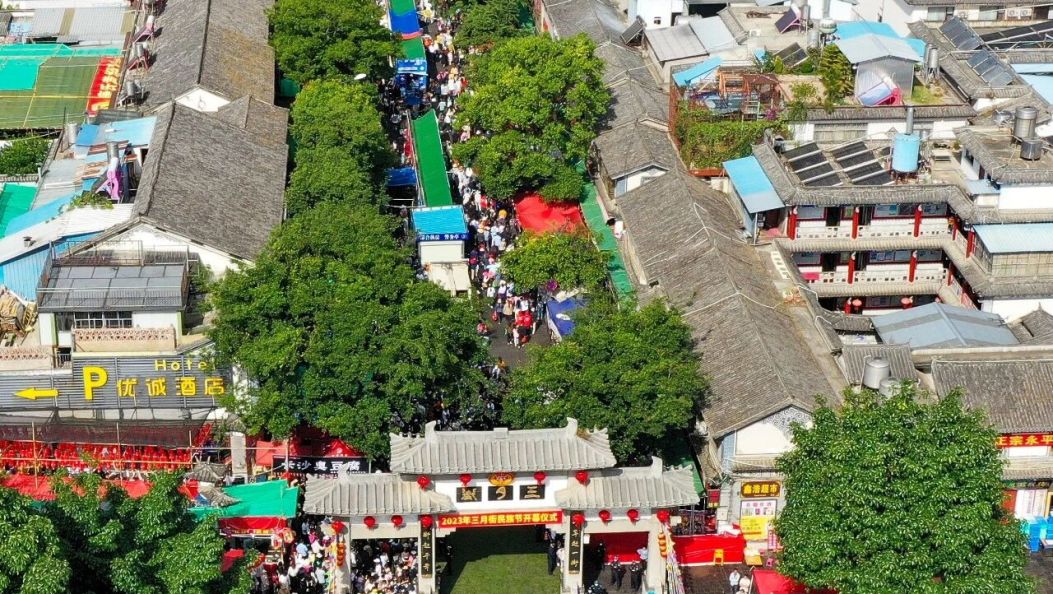

杨檑 摄

据2024年统计数据,大理州有四级非遗项目833项,其中国家级项目18项,位列全省前列。有四级非遗项目代表性传承人2861人,其中国家级18人,数量稳居全省前列。随着古老技艺与青春力量相遇,大理各地涌现出非遗传承的新活力。

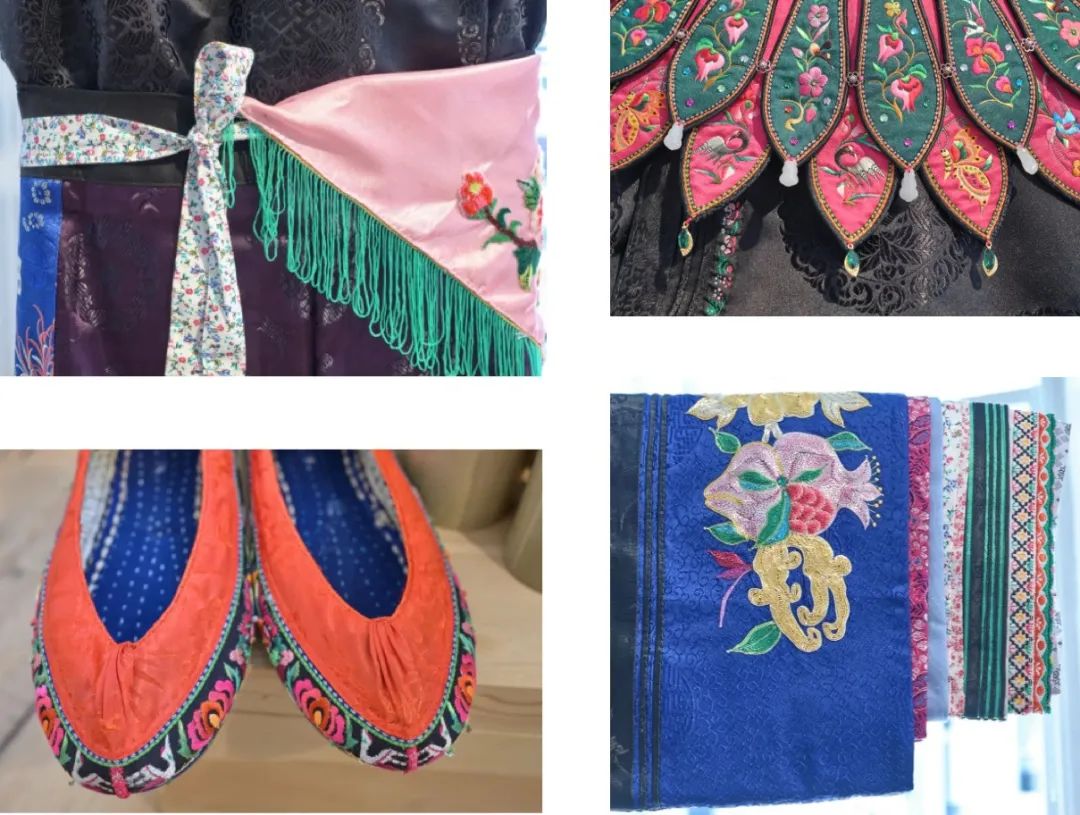

从色调鲜明的刺绣与扎染

......

以风闻名的云南大理

每一项非物质文化遗产

都迸发着蓬勃的传承力量

向世界送来青春的习习之风

?

生于2006年的吴海山,年幼时在奶奶的熏陶影响下,6岁多就学会了简单的针法。跟奶奶的针脚,把花草、动物和文字图案一针一线地绣到服饰上,他切身感受到彝族刺绣这门古老的技艺,绣出的彝族服饰种类繁多、异彩纷呈,具有很强的使用价值、观赏价值和收藏价值。

每件刺绣都需要一个漫长的过程,一件成品要经过几个月甚至几年的时间才能完成,而手艺的传承往往要经历一代代人的毕生心血。现在,吴海山多年的坚持得到了更多人的认可,他深爱刺绣所代表的彝族文化,也愿意做非遗文化的传承者,为非遗文化传承展现青春风采。

从银都水乡到伦敦舞台鹤庆白族绣娘杨文焕所在的甸南刺绣协会里有70多岁的老绣娘坚守传统针法有20多岁的年轻人尝试融合现代文化这种代际传承与跨界融合让甸南刺绣在保持本真性的同时不断焕发出新的力量

2025年伦敦工艺周期间,来自大理州鹤庆县的白族服饰(鹤庆甸南刺绣)省级非遗传承人杨文焕的作品“甸南新娘装”在“万物有灵:白族匠心与自然之艺”主题展览中引发关注。作为白族服饰(鹤庆甸南刺绣)省级代表性传承人,杨文焕自幼随母亲学习刺绣,怀着对民族文化的无限钟爱,抢救还原了太子帽、牌坊巾、紫金冠、八卦帽、童子采莲帽等精品工艺。生于1959年的她,创新实践不仅限于设计,更体现在传承模式上。她在鹤庆县金墩乡成立甸南刺绣协会,通过“协会+合作社+传习所”模式,带动200余人参与非遗传承,让更多年轻人近距离体验刺绣技艺,很多作品已走出云南,走向全国。巍山是国家文化部命名为“中国民间扎染艺术之乡”,今年35岁的李敏,出生于巍山县南诏镇自由村委会石龙山村。1988年,李敏的父亲李石生创办了三彝扎染厂的前身———巍山县巍宝彝族染织厂。银针扎就天下绝版,巧手解开人间疙瘩。这是李敏父亲李石生生前给三彝扎染厂写下的一幅对联。父亲去世后,三彝扎染厂的发展重担全部落到了李敏肩上。她面对困难不退缩,带领村里妇女学手艺、谋出路,她总是用父亲生前的话鼓励自己:“办好扎染厂不单单是赚钱的问题,而是一种社会责任,让公司里所有的老员工有饭吃。”2025年2月,35岁的李敏被评为巍山县非物质文化遗产扎染技艺县级代表性传承人。多年以来,她把车间设在村寨,在农户家中设立扎花点,将生产原材料直接送到村子里,积极鼓励农村妇女利用农闲时间增加收入,为500多名农村妇女解决就近就业问题,每年发放劳务支出300多万元。苍山脚下洱海之畔的萂村,是一个有着四千年历史的白族古村落,至今保留着原生态的白族歌、舞、乐和服饰文化。2023年2月,“00后”白族小伙张鸿林被命名为宾川县县级刺绣非遗传承人,曾经的“叛逆少年”成了村里绣娘们的“老师”。工作之余,张鸿林坚持在抖音、小红书等平台发布刺绣制作视频,拓展电商销售渠道,并通过网络直播的方式进行免费教学。“希望我们的传统文化更好地、完完整整地传承下去。”张鸿林坚定地说。他悉心传授刺绣技艺,并帮助她们对接订单,拓宽销路,带动绣娘们增加收入。2024年从云南师范大学毕业的杜宇峰

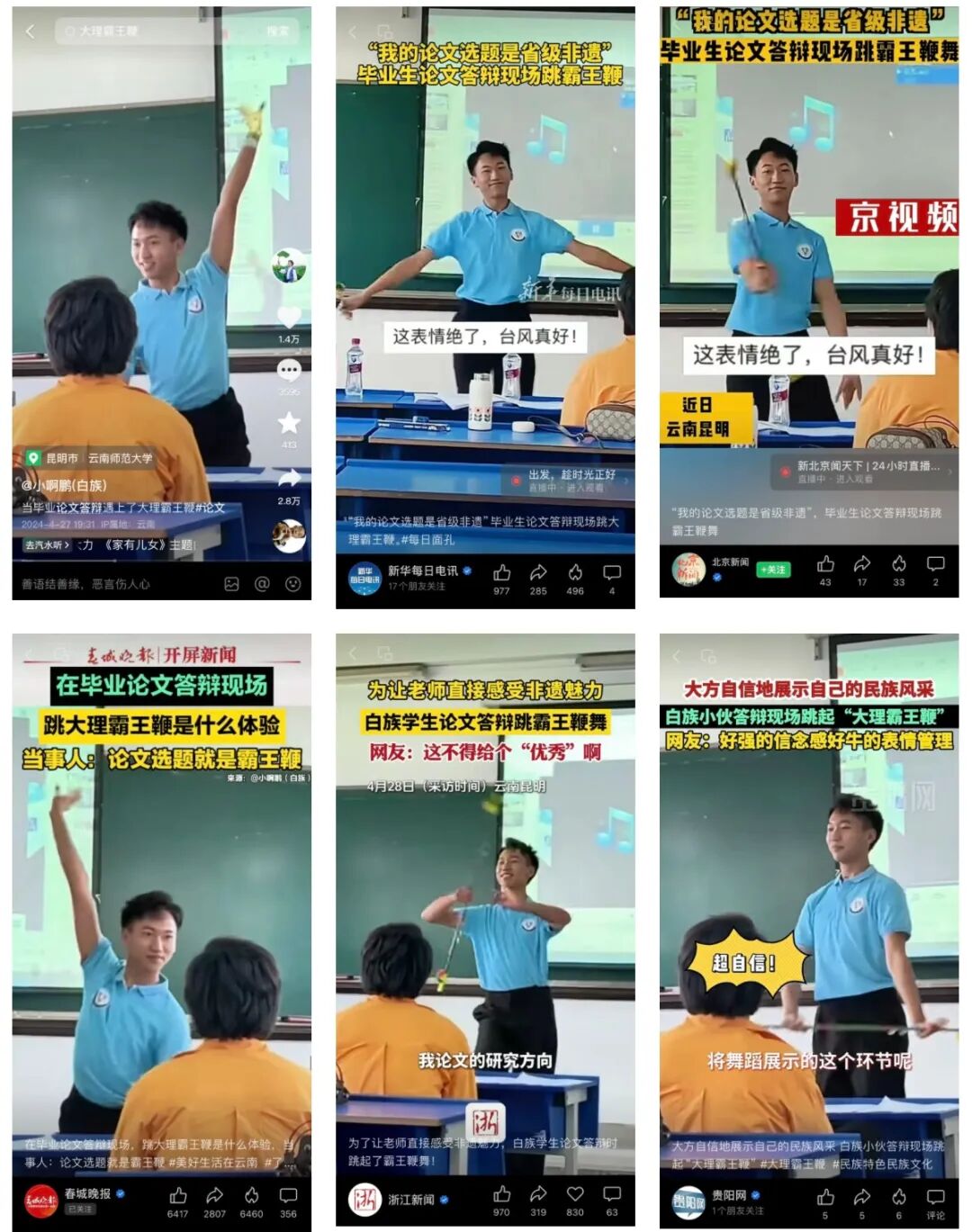

在论文答辩现场跳起白族霸王鞭

自信的笑容和稳健的舞步

顿时引爆全网热搜与网民热议

“00后”白族小伙杜宇峰,生于大理州洱源县右所镇西湖村。小时候,每逢家乡节庆,总有民间艺人跳起霸王鞭舞蹈庆祝,年幼的他对此产生了浓烈兴趣。2018年,杜宇峰参加了乡镇白族“板凳龙”的表演,从一窍不通到自信登台,这份成就感让他开始更多地参与民族文化活动。

左一为杜宇峰

他眼中,家乡不只有白族霸王鞭,还有力格高、斗蹄壳等舞蹈形式,这些都是白族先民们传承留下的大理民族至宝,作为地道的白族年轻人,更应该付出实际行动去传承发扬。于是,他的大学论文选题选择了大理霸王鞭舞蹈研究,并在答辩中设计了现场舞蹈展示环节,让老师更直观地感受白族文化的精神风貌。

大理是全国唯一的白族自治州

悠久历史孕育出白族文化为主体

汉族、彝族、回族等多民族交织的

大理特色文化图景

如今,越来越多的年轻人投身其中