央视大型人文纪录片《村庄里的中国》选取全国各地典型的村庄样本,展示了村庄作为乡土文化的载体,是一座座活态的、流动的博物馆,也印证了建筑即文化符号的深层关联。观众跟随镜头,跨越山川湖海,走过田园村落,并且记住它们,因为这些从时光深处走来的村庄,留下的不仅是悠远的过往,更是望得见、留得住的乡愁。

在首批播出的剧集中,包含不少大理元素,沙溪古镇、诺邓村、北龙村、班庄村陆续出现,借此机会,让我们一起去探寻这些传统村落之美。

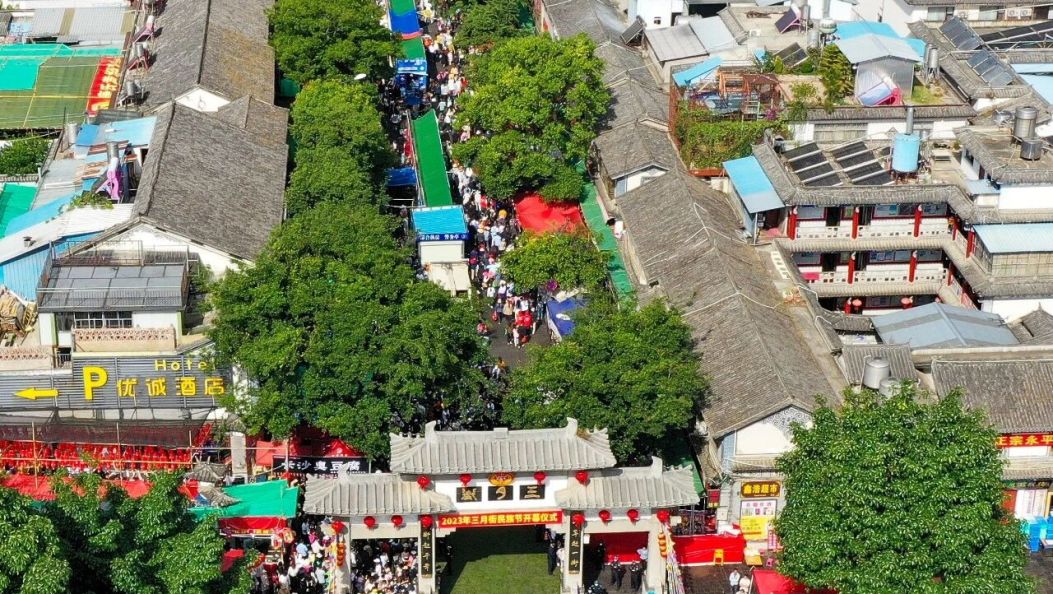

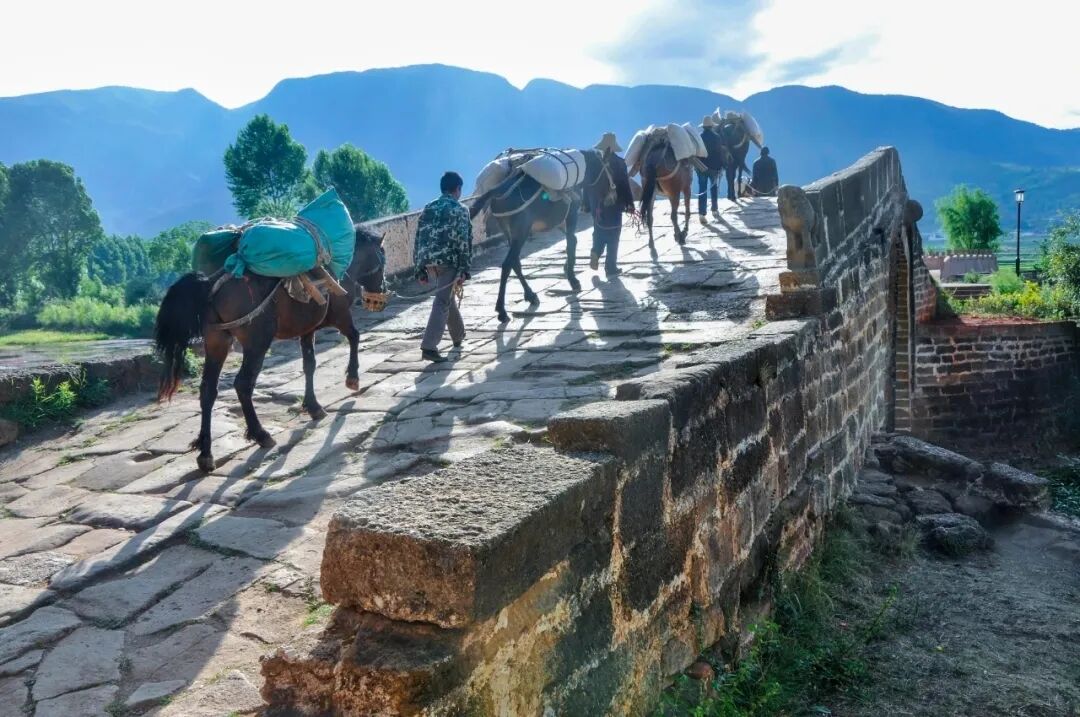

沙溪古镇

隐匿于中国西南地区的横断山脉东部

它凭借独特的地理优势与富饶的物产

成为茶马古道上的贸易重镇

自唐代茶马古道滇藏线开辟以来

沙溪因其平坦地势和丰富资源

成为马帮进入青藏高原前的

重要补给休整地

也逐渐发展为滇藏线上

最繁荣的商贸集镇之一

玉津桥的青石板上,马蹄印迹至今清晰;寺登街的四方街保留着 “前铺后马店” 格局,欧阳大院等老宅院的瞭望孔、地窖,曾守护着马帮的货物与财富;古戏台与兴教寺遥相对望,见证过商旅休憩的喧嚣,也沉淀了多元文化的交融。如今,这里仍是探究茶马古道文明的鲜活样本,每寸土地都镌刻着马帮的传奇,沙溪正以其独特魅力吸引全球游客,向世界展示中国文化的深厚底蕴。

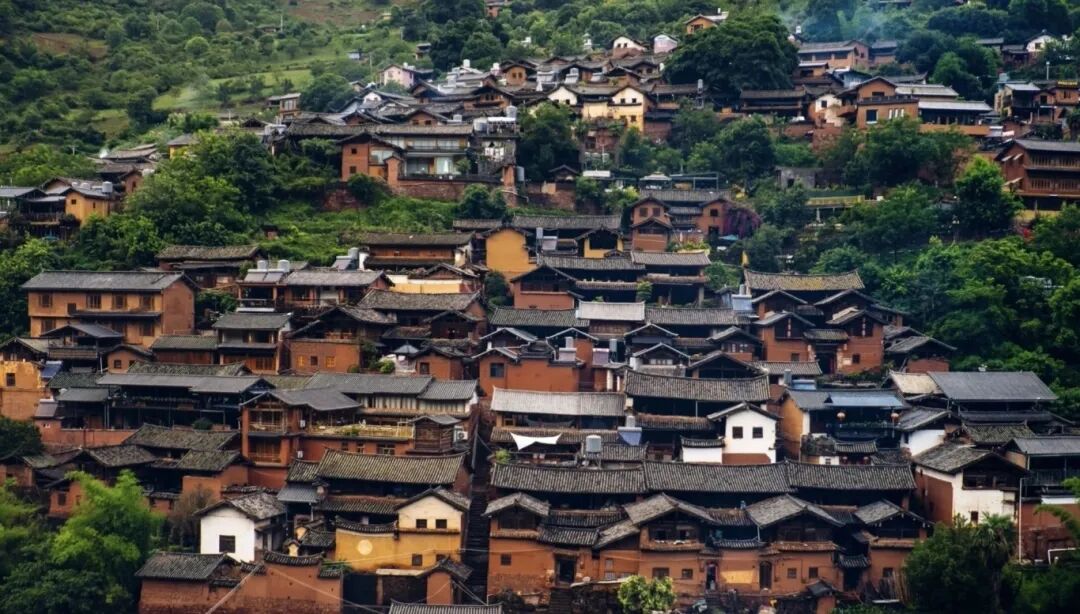

诺邓古村

位于大理州云龙县

是一个“因盐而生、因盐而盛”

的千年白族村寨

自汉朝开凿以来

村中的盐井已延续两千余年

至今盐水仍涓涓流淌

依托优质的诺邓盐

在历史上成为滇西经济重镇

盐马古道由此延伸

商贾云集 文风鼎盛

村内至今完好保存着盐井、盐局及提举司衙门等盐业遗址,以及百余座明清民居、庙宇建筑和蜿蜒的古盐道。2012年,诺邓因《舌尖上的中国》中盐与火腿的完美结合而声名远播。

如今,古村凭借深厚的盐业历史底蕴和“千年白族村”的文化魅力,将盐文化遗产与旅居体验深度融合,吸引游客探寻古盐井、体验非遗技艺,先后荣获“中国最具旅游价值古村落”等称号,成为融合历史与当代旅居发展的活态古镇样本。

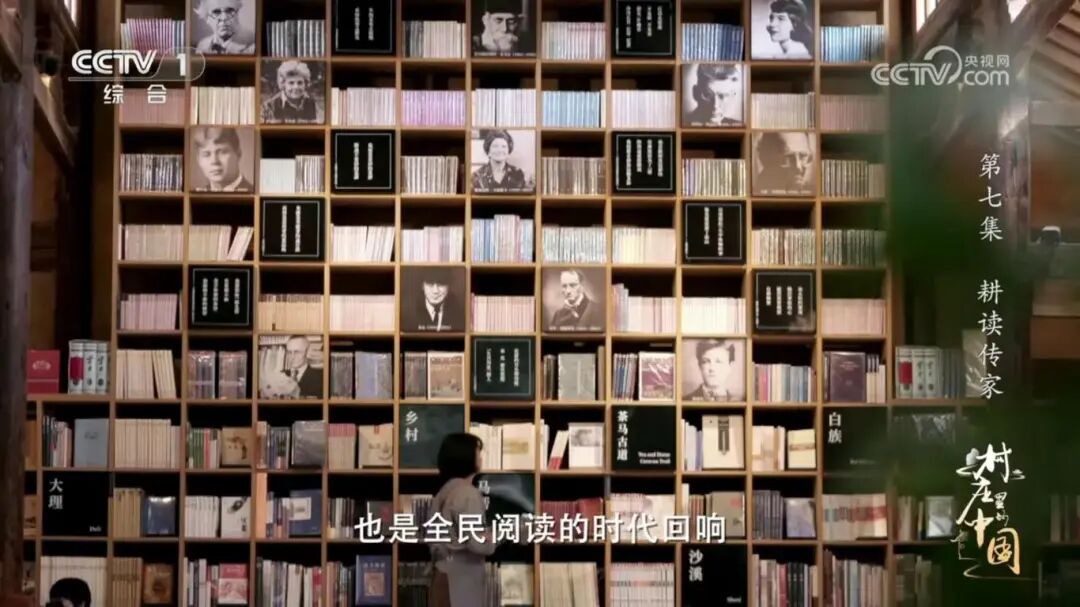

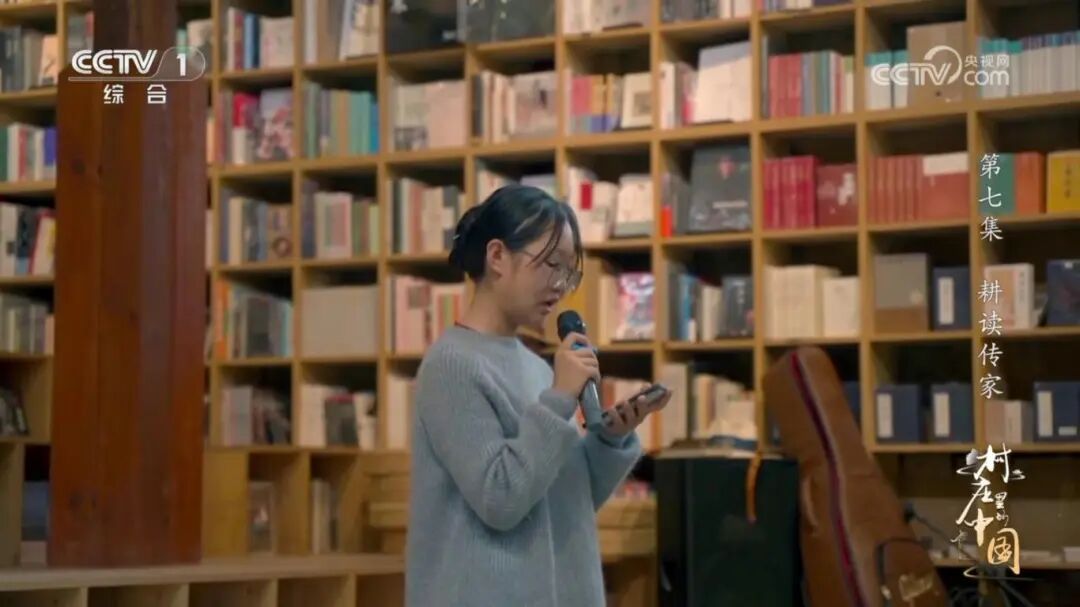

大理州剑川县沙溪镇北龙村

有一座废旧粮仓改造而成书店

——先锋沙溪白族书局

书店以白族传统建筑为基底

巧妙融入现代设计

店内藏书按“滇”“茶马古道”等主题分类

基于沙溪本土文化

书局还开发了系列文创产品

成为极具在地特色的人文景观

昔日粮仓化身为文化地标,不仅吸引了众多游客,也为北龙村的发展注入了新活力。书局的兴起带动了周边农家乐、客栈和特色民宿的涌现,吸引了本地村民和“新沙溪人”回乡创业、参与文旅发展,形成了“旅游+旅居”的良性循环,有力推动了当地的产业振兴与乡村发展。

凤仪是滇西交通的要冲,是大理市的南大门,班庄村隶属于凤仪镇华营村委会。华营村家家户户做豆腐,品质上佳,口感好,还有淡淡的回甜,特别是在上世纪八九十年代,华营村每天豆腐产量极高,“万千灶台齐点火,家家拉动小石磨”这句流传于村头巷尾的歌谣,成为当地村民生活的真实写照。而班庄的酒同样闻名,鼎盛时期,村子里曾有上百个酒坊,醇香的纯粮老酒,一度行销于整个滇西地区。

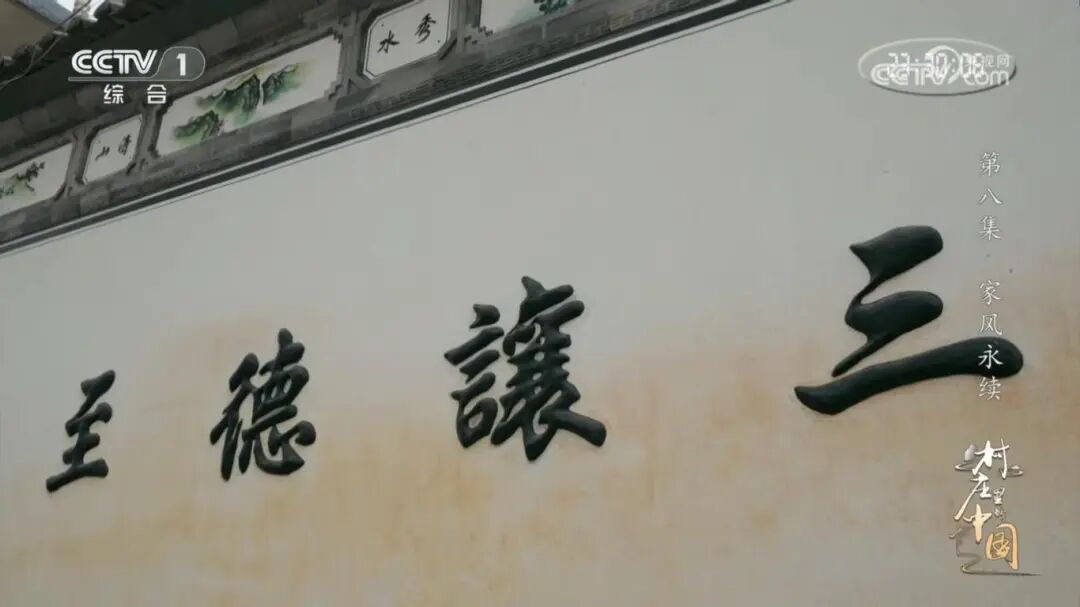

从汉唐时期开始,大理就在不断学习中原文化的同时较好地保持了自身文化发展的个性,将“郡望堂号”这一象征符号融入白族民居建筑之中,照壁上的题字代表着一个姓氏、一个故事、一种传承,更是一种家风。通过日日可见的方式教育后人,让子孙后代每天望着照壁时,都能追思祖先、铭记家规祖训。

据传,吴氏家族发源于江苏无锡梅里,是被称为“至德圣人”的泰伯后代,泰伯因三次谦让王位的高尚品德被后世敬仰,大理班庄村的吴姓族人把表达谦让的家风“三让传家”“梅里家声”“三让德至”等字样镌刻在了家中最明显的位置——照壁之上。当年从中原迁徙到大理,能在多民族杂居的边陲之地立足,想来大约依靠的也是“让”字的智慧。

责编:李玲

终审:苏建东