在大理云龙的大山深处,一曲曲悠扬的白族山歌正穿越时空,唱响千年古韵,作为州级非物质文化遗产,云龙白族山歌不仅记录着当地白族人民的生产生活,更承载着这个民族的文化记忆和精神血脉。如今,这项古老的艺术正在创新中焕发新的生机。

下图中是一群山歌爱好者围坐在一起,跟随非遗传承人杨育明学习古老的歌唱技艺。

云龙白族山歌

县级非遗传承人

杨育明

我从小就学唱山歌,哪里有活动就去哪里表演。有时在农村里干活特别累了,就会坐下来唱一曲白族山歌,心情都变愉快了。我想唱好一辈子的山歌,把我们古老的歌唱技艺传承下去。

从儿时跟着父辈学艺,到1984年首次在县级舞台亮相,山歌陪伴了杨育明大半辈子。如今,让山歌一代代传下去,成了他的头等大事。在他心中,这山歌里不仅有旋律,更饱含着劳动人民有温度的情感和精神寄托。

山歌源于人们在劳作和生活中抒发情感的需要。白族山歌的句式多样,常见的有七七五、三七七五、七七三五、五七七五等,但无论句式如何变化,都必须符合山歌独特的韵脚规则。在民间,山歌的韵脚传统上分为36韵。从“四书五经”到现代生活,山歌既传承传统文化,也歌颂时代新貌,不仅流传广泛,也具有重要的教育意义。

云龙县文化馆馆长

旷李珺

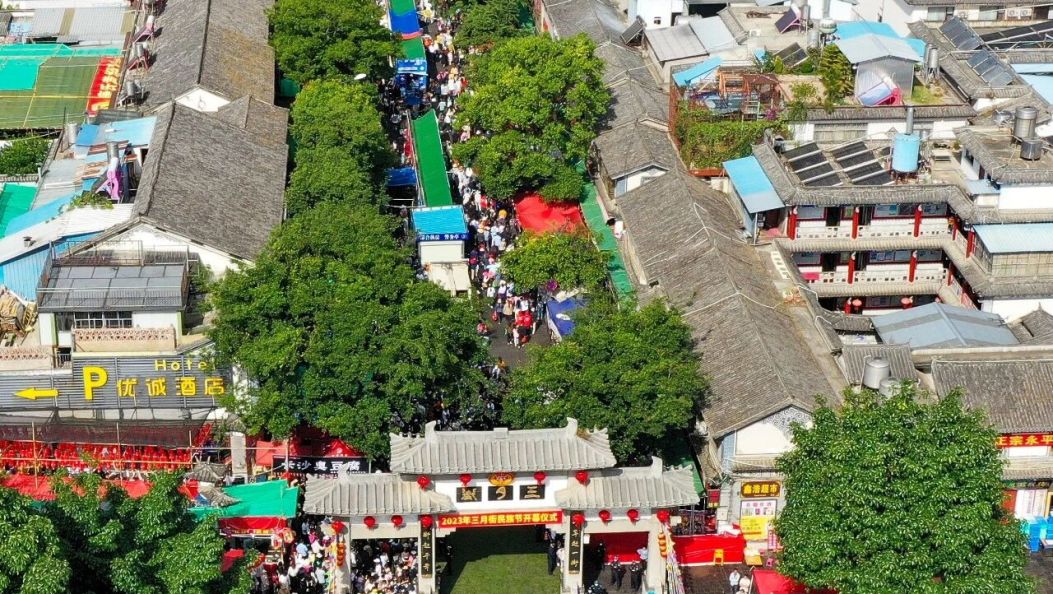

云龙白族山歌是州级非遗代表性项目。除了常规传承培训,每年“八三街”还会举办赛歌台,吸引众多山歌爱好者参与,并涌现出大量优秀作品。今年正值“八三街”60周年,我们特别邀请了41年前首届登台的老艺人重返舞台,为大家带来精彩表演。

云龙白族山歌爱好者

杨会芬

小时候我们也常唱山歌,现在我哥哥嫂嫂唱得特别好,我一有空就向他们请教,如今也学会了几首。以后我会继续跟着他们学,争取把山歌学好。

如今,借助快手、抖音等网络平台,白族山歌不仅被更多人所听见,更吸引了大批年轻人加入传承。古老艺术的生命力,正因为这些新鲜血液的注入而愈发旺盛。

杨育明的心愿很朴素。他小心地守护着山歌的火种,最大的期盼,就是能稳稳地把这个“接力棒”交到下一代手里。

从古老的韵律到现代的传承,云龙白族山歌的魅力,正通过这样的守护与创新,在新时代的村寨里,续写更加动人的故事。

云龙融媒:杨伟松 旷宏飞

编辑:施晓倩祖文招(实习)

责编:字昕

终审:苏建东