红砖外墙、钢铁桁架、老式标语

……

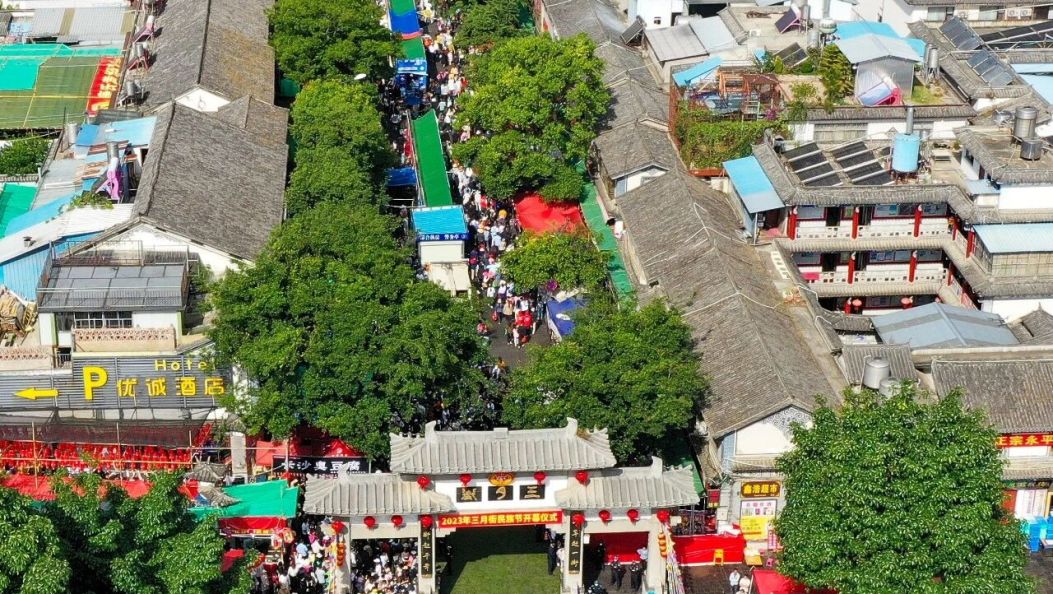

在大理古城苍坪街

一座保留着上世纪工业遗风的

建筑群格外引人注目

——大理床单厂艺术区

由老厂房蜕变而来的艺术区

既留存着历史痕迹又涌动着现代创意

已成为大理古城一道

兼具怀旧气息与当代活力的文化风景

01

老厂房的新生命

大理床单厂艺术区原为大理市国营床单厂旧厂房。2014年,来自重庆的摄影艺术家赵渝与北京、上海等地的艺术家群体,联合大理本土的创作者,共同策划推动园区改造,最大限度地保留了原有厂房的建筑结构和空间气质。裸露的红砖墙、粗犷的钢架与当代艺术装置相映成趣,形成一场跨越时空的对话。

2023年,大理市招商运营管理有限责任公司接手艺术区运营,历经5个月改造升级后,目前已引入40余家店铺,包括咖啡店、画廊、书店、小剧场、原创服装店、古着买手店等;开设100多个摊位,其中文创类摊位100个、美食摊位15个,还有2处演出场地,进一步丰富了艺术区的业态布局。

十年间,床单厂艺术区逐渐成为“新大理人”的聚集地,在此开店的店主或主理人来自天南海北。每周五至周日举办的“野性市集”,吸引了大量画家、音乐人、非遗传承人、独立设计师等前来摆摊交流,逐渐形成一个自发生长的创意社群。

邹思佳是浙江嘉兴人,2023年11月来到大理,目前和合伙人金峰共同经营着店铺红庐。在368平方米的复合空间内,涵盖了咖啡、绿植、文创手作、艺术展览等多个区域。

“在店铺选址时,我们就确定了大理床单厂艺术区的这栋红砖小楼。它的建筑结构和空间布局我们都很喜欢。”邹思佳表示,店里的选品都是经过精心挑选,小众且独特。“未来我们将挖掘更多高品质、够独特,有更多云南特色和民族元素的选品给大家。”邹思佳说。

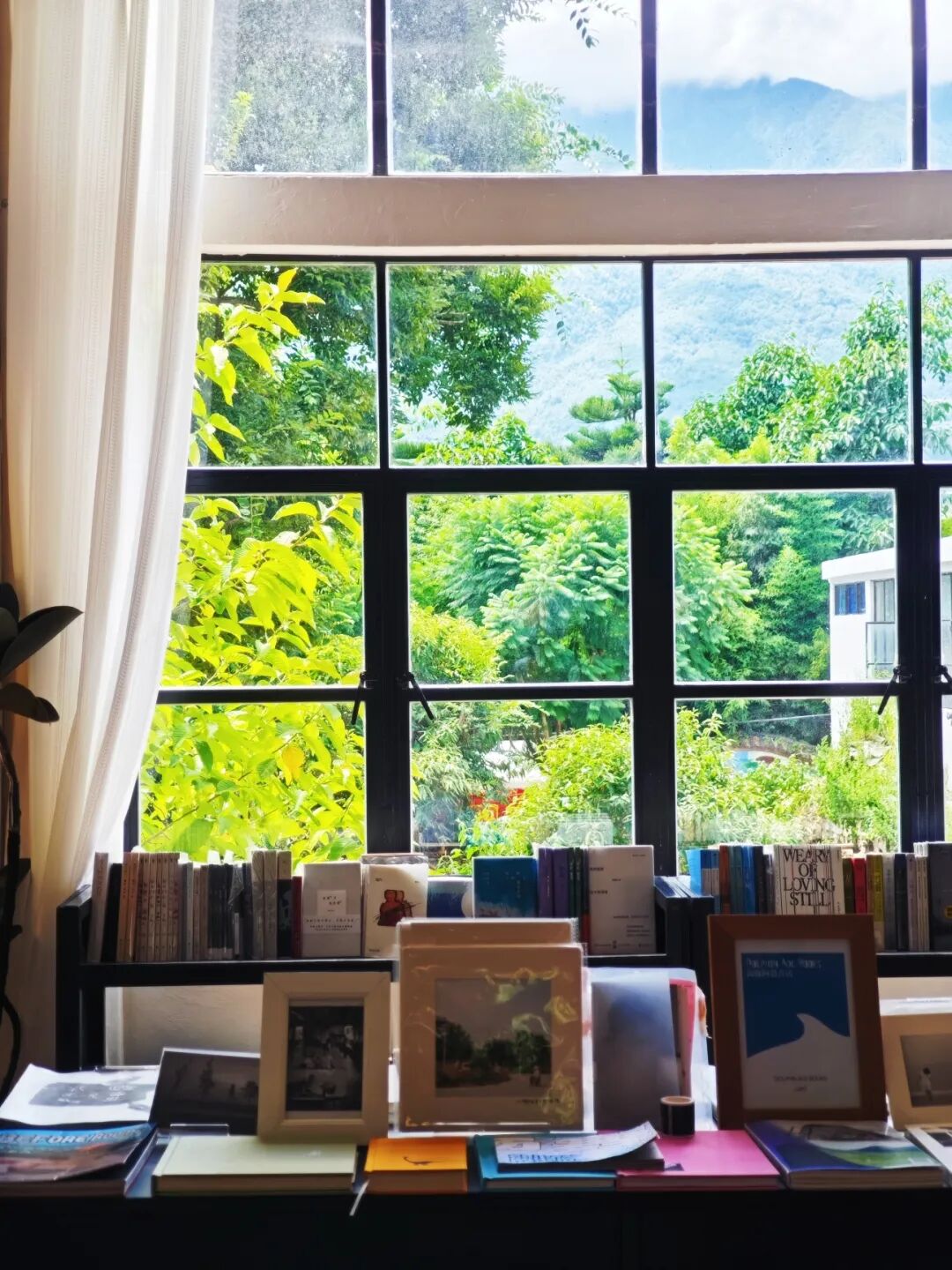

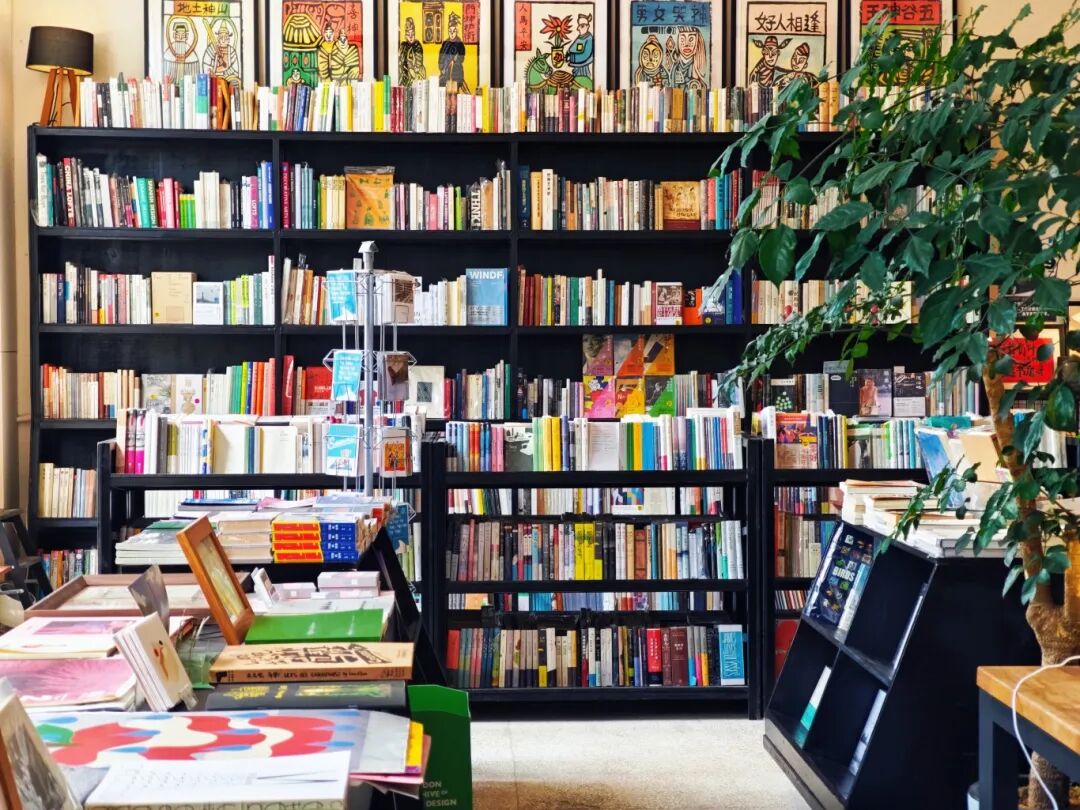

周五下午,大理床单厂艺术区一楼热闹非凡,每周的市集像是床单厂与来客间的约定。跟一楼的热闹不同,在二楼的尽头,海豚阿德书店内悠然安静。郁郁葱葱的树木透过大大的窗户被框成一幅画,画里有远山、有白云、有书香,梦幻得像是宫崎骏电影里的场景。店内的书架上放着经过精心挑选的书籍,游客不时进来挑选、翻看。

海豚阿德书店小有名气,吸引着全国的实体书店爱好者不远前来。店主小白注重选书品味,尤其聚焦云南文化、文学、艺术等类别。在云南文化专柜区,《大理访谈录》《野有蔓草》《白族甲马》《寻乡中国 林登的故事》等与大理有关的书籍赫然在列。店长丹妮说:“我们不会刻意推荐书单,而是希望进店的读者自己慢慢挑、慢慢读,找到真正打动自己的那本书。”

大理床单厂艺术区不仅吸引了外来艺术家,也孵化了基于大理本土文化的原创内容。在艺术区二楼,大鹅商店里木质的陈列台上摆满各式各样的文创周边和手工制品,阳光透过大大的窗户洒进店内,明亮的色泽和有意思的单品让小店显得温暖而有趣。

商店主理人大鹅曾是《魁拔》动画电影的角色原画师,后在华为做了十年的技术。一场大病后她重新思考人生方向,辞职后来到大理旅居。

谈起商店里的文创产品,大鹅说:“我在大理看到黑陶瓦猫后很感兴趣,就开始逛云南的各个博物馆,去探寻和找到有关瓦猫的相关内容,并进一步溯源。之后结合瓦猫的外貌特质和性格特质进行了二创,创作了大鹅瓦猫系列。”除了瓦猫系列,刺子绣茶垫、甲马明信片、老布包等产品也让进店的客人爱不释手。大鹅还把大理独特的扎染工艺、民族图腾融入创作,使传统元素呈现出别样的艺术性和当代感。

在过去,大理市床单厂曾以精湛的棉纺织印染工艺闻名西南,其素色床单、白族扎染布艺等产品远销东南亚;而现在,旧厂房变为艺术区,市民们可以通过这样的工业遗迹感知城市文脉、触摸艺术肌理。现今,大理床单厂艺术区不仅是“大理古城最文艺的地方”,更是大理古城文化生态的重要组成部分。

大理市招商运营管理有限责任公司运营总监赵鹏飞认为,大理床单厂艺术区与大理古城是一种共生共融的关系。此前古城的文化旅游更多侧重自然景观与历史景点,如今床单厂艺术区为代表的新业态,则为古城注入了更多当代创意与人文气息。“未来床单厂艺术区将延续野生、自由的创作氛围,保护艺术原创性的同时,发起更多可持续的共创项目,构建一个可持续的理想社区。挖掘大理在地文化艺术,将全国乃至世界各地的文化艺术作品和资讯集结于此,激活它更持久的生命力和创造性。”赵鹏飞说。

尊重历史 活态传承

大理古城街区的保护与焕新,核心在于实现历史与当下的共生。以大理床单厂艺术区为例,这座由老厂房改造而成的文化地标,既保留了红砖外墙、工业架构等历史痕迹,又注入了艺术集市、独立书店、创意工作室等新业态。它不追求标准化、景点化的文旅开发,而是尊重野生、自由、共创的社区精神。

老院变身民宿、书院、艺术空间,体现出“最小干预”原则下的活化智慧;艺术家、店主、游客与本地人在此相遇,共同构建起了一个既有温度又有深度的文化场域。这种模式不仅丰富了古城的业态层次,更重塑了人们对“历史文化街区”的认知:保护不等于冻结,传承不意味着复刻,焕新的核心在于让文化真正融入现代生活。

大理古城的实践表明,真正的文化传承,是一场不断进行的创造性对话。它需要尊重历史,但也不惧创新;它留存物质形态,更激活人文精神。只有让“传统”与“现代”彼此滋养,古城才能成为“活着的博物馆”,而非静止的标本。

记者:褚雪琴 李婧 杨柯达

编辑:褚雪琴

责编:李婧

终审:苏建东