编者按

董建华:窑火不灭,匠心筑梦

在大理市凤仪镇东山敬天村,600年的窑火从未熄灭。这片白族聚居的土地上,古老的土陶技艺曾是世代相传的生存智慧,如今却在新时代焕发新生。董建华,这位白族陶艺世家的传承人,以“敬天窑火”为载体,将非遗传承与乡村振兴紧密相连,用一双巧手捏塑出传统技艺的现代模样,更用一份担当带动乡邻共赴致富路,成为大理州民间艺术人才助力文旅融合、联农带农的生动注脚。

承父业守初心,让老手艺“活”起来

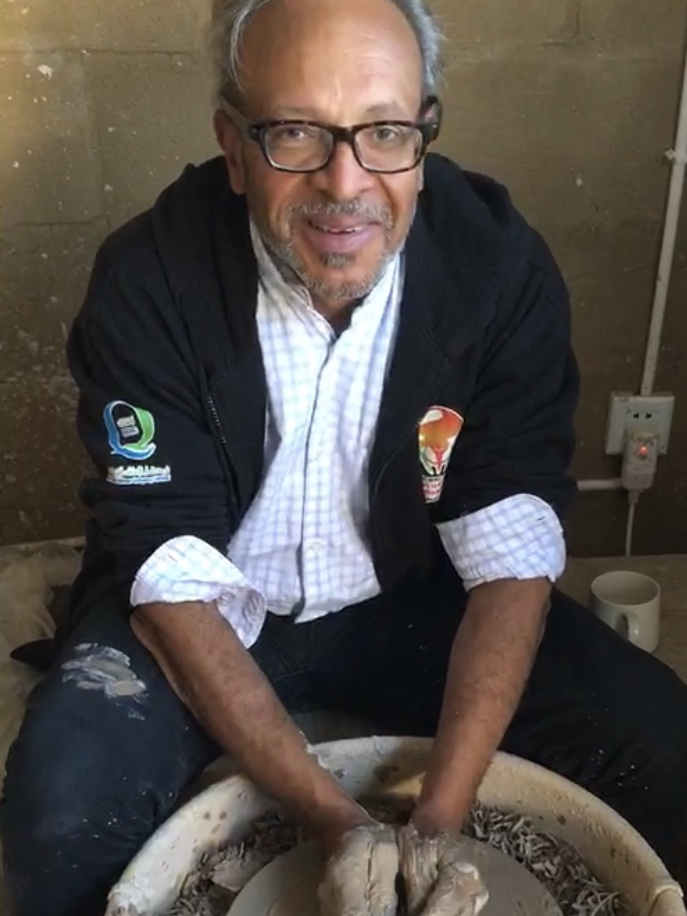

董建华,1989年1月生人,自小跟随父亲董成学习制陶工艺,熟知传统制陶工艺和龙窑烧制步骤。云南艺术学院美术学院毕业后,于2013年回到大理市敬天村和父亲一起制陶,投身传承传统制陶工艺和产品创新的学习实践。敬天村自唐朝起就开始烧制土陶,拥有悠久的制陶历史,至今仍保留着古老的龙窑。敬天村的土陶基因,早已融入董建华的血脉。其父董成40年深耕陶艺,窑火映红了半个世纪的时光,也为董建华埋下了传承的种子。“看着父亲揉泥、拉坯、上釉,就像看着泥土在手中绽放生命。”这份自幼的耳濡目染,让他在成年后坚定了守护技艺的决心。

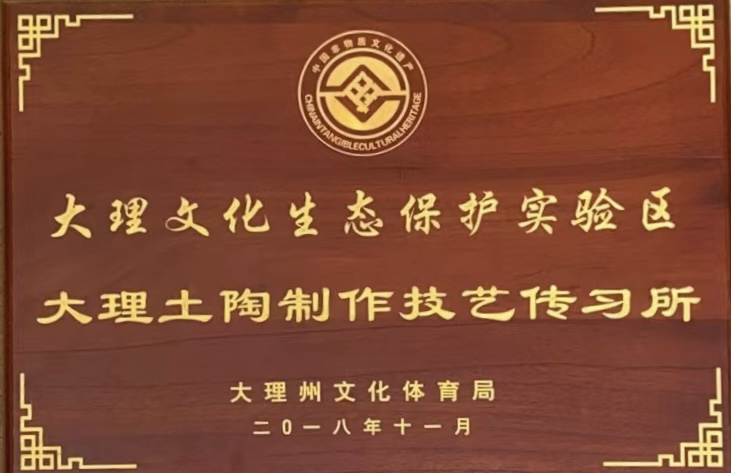

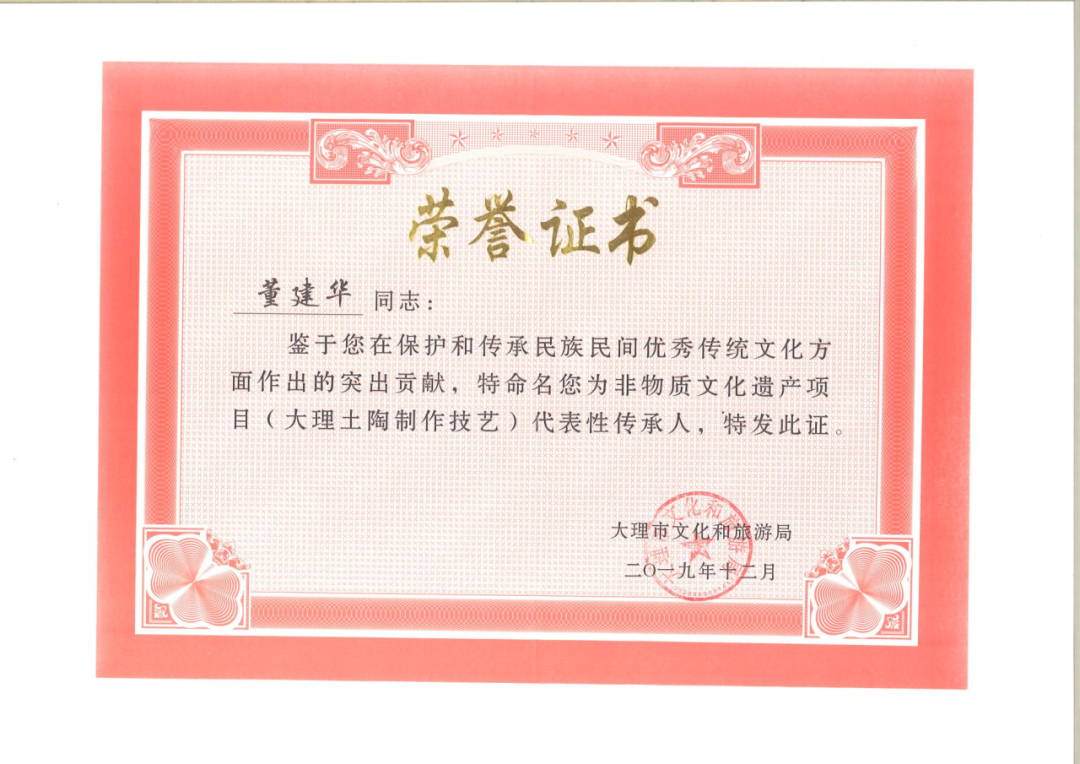

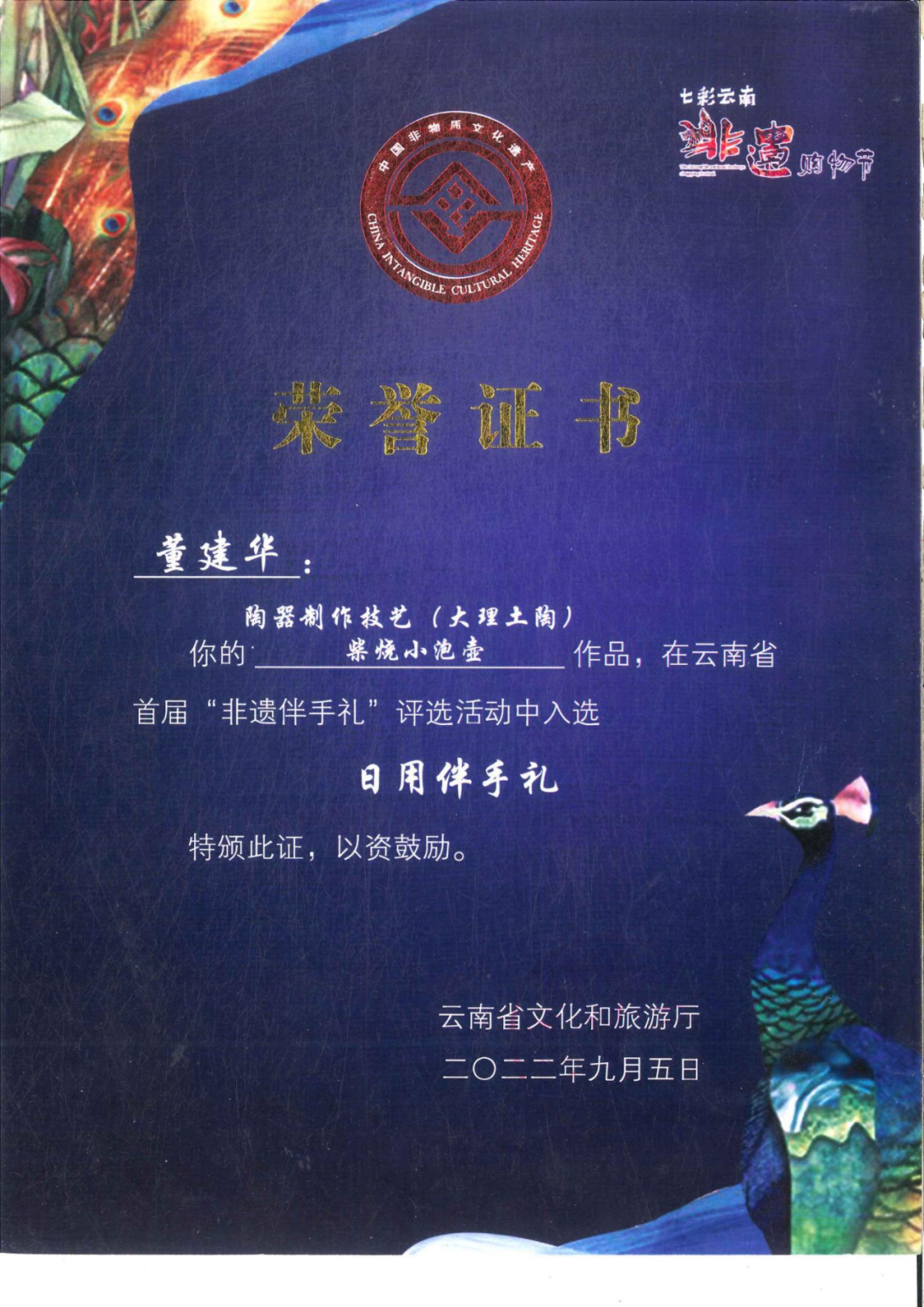

2019年,董建华在“董氏陶坊”的基础上,成立敬天窑火文化传播有限公司,将2000平方米的窑厂打造成集“展产研学售”于一体的活态传承基地,同年董建华获得大理市非物质文化遗产代表性传承人荣誉称号。在“敬天窑火”,传统并未被束之高阁,成品展示区里,既有白族特色的瓦猫、花瓶,也有融入现代审美的茶具、摆件。制作坊内,他延续着“七分土三分艺”的古训,用本地红泥与松木烧制,让每件作品都带着苍山洱海的气息。

“守正不是守旧。”董建华深知,非遗要活下去,就得跟上时代。他带着团队钻研设计,将白族扎染纹样、大理苍洱风光融入陶面,让老手艺有了新表达。如今,窑厂年产值达200万元,那些曾藏在深巷的土陶,成了游客眼中的“大理名片”。

文旅融合破局,让小窑厂“火”起来

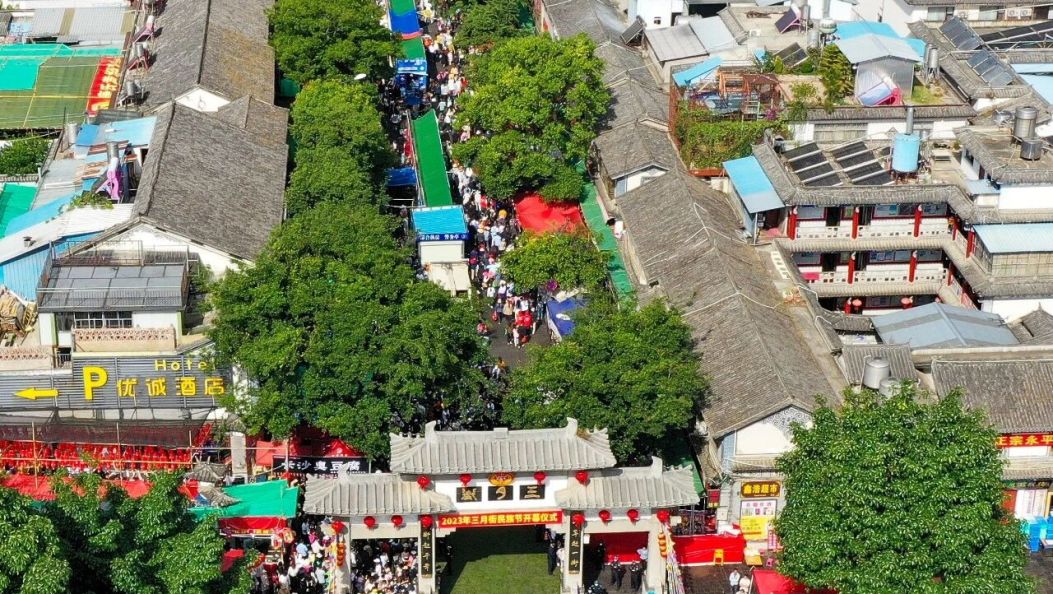

“现在最火的是‘文旅融合’,我们就想,土陶能不能和游客‘对话’?”董建华的探索,从一间小小的体验室开始,率先走出“非遗+旅游”“非遗+研学”的路子。在“敬天窑火”游客可以跟着匠人学拉坯,在陶坯上画下自己的大理记忆。学校组织的研学团队里,孩子们围坐在一起,听董建华讲600年前的窑工故事。年接待游客2万人次,体验项目不仅带来了收入,更让土陶技艺从“展品”变成了“可触摸的文化”。

政策的东风更让这条路越走越宽。响应政府“发展现代服务业”“优化产业结构”的号召,董建华细化功能分区,烧窑区青烟袅袅,体验区笑语阵阵。展览区里“冰墩墩”陶塑与传统瓦猫相映成趣。“开放体验不只是为了赚钱,更是想让更多人知道,大理不只有风花雪月,还有会说话的泥土。”他的话里,藏着对文化传播的执着。

文旅融合的效应很快辐射到周边,村里的农家乐生意好了,卖土特产的小摊多了,凤仪镇的旅游人气因这窑火旺了起来。土陶,成了激活乡村经济的“金钥匙”。

联农带农共富,让乡亲们“富”起来

“乡村振兴,得把年轻人留下来。”董建华的心里,装着比传承技艺更重的责任。过去,敬天村的青年多外出打工,传统手艺面临断代,如今,窑火旁的年轻人多了起来。

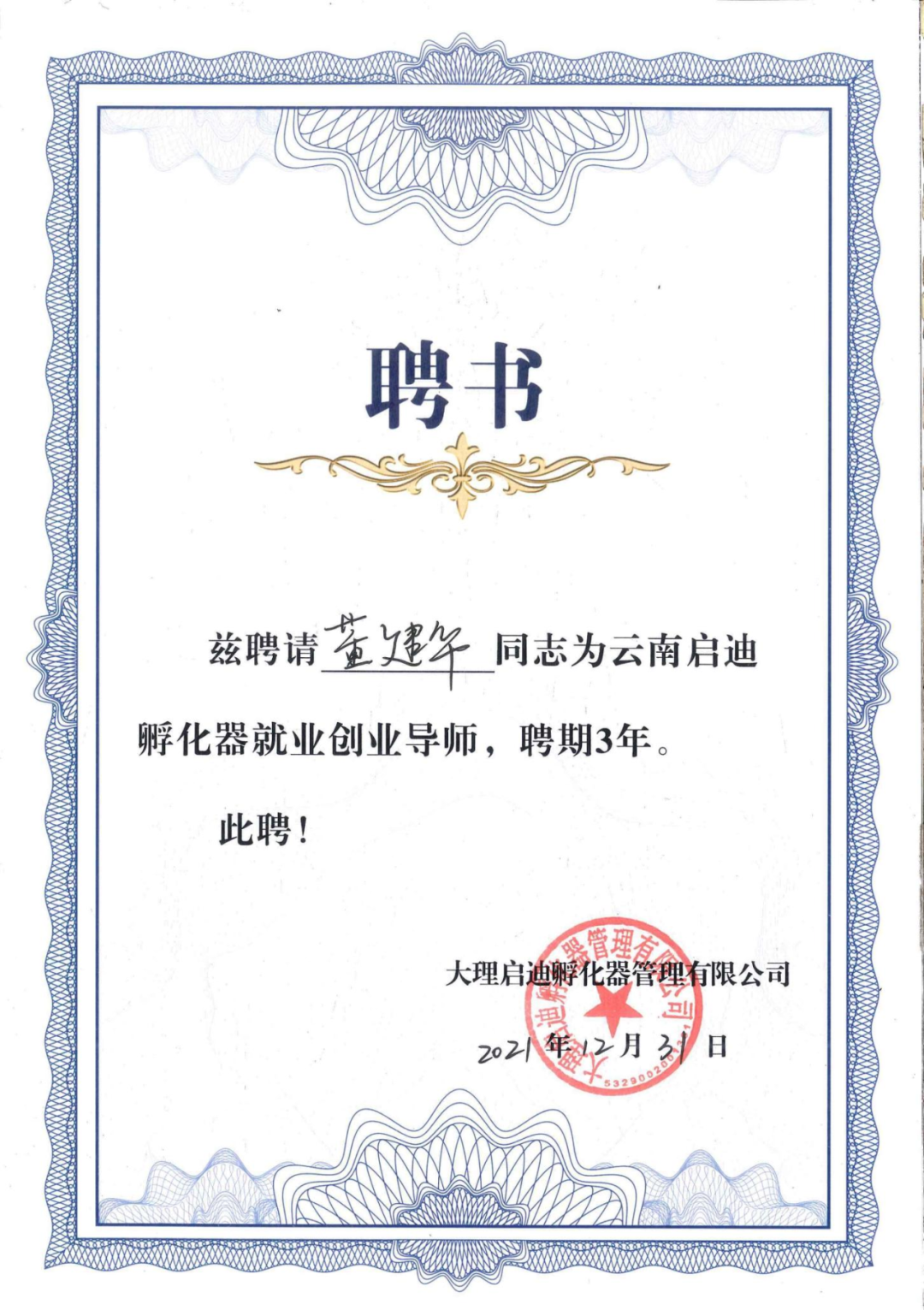

敬天窑火成了“文创+就业”示范基地。董建华推出“零基础入学、零距离就业”模式,村里的青年可以免费学陶艺,学成后留在窑厂做师傅、搞运营。农闲时,村民们来帮忙揉泥、打包,一天能挣上百块。“小杨以前在城里端盘子,现在是体验区的老师傅了,每月能拿4000多。”说起这些,董建华眼里满是欣慰。

他还搭建起“产供销一条龙”平台,鼓励村民参与制作简易陶品,窑厂统一收购销售。从“单打独斗”到“抱团发展”,越来越多的乡亲借着土陶手艺增收,曾经沉寂的村庄,因这门老手艺焕发了生机。

线上线下传香,让土陶味“飘”更远

“泥土会说话,但得让更多人听见。”董建华的“野心”,不止于村里的窑厂。

他学起了互联网,官网介绍着土陶历史,抖音上直播拉坯过程。电商平台里,印着苍山雪、洱海月的陶杯销往全国。线下,公益体验活动、非遗展演从不缺席,他带着徒弟们走村串镇,让土陶故事走进更多人心里。

“有人说,土陶是‘慢生意’,但互联网让它快了起来。”如今,线上订单占了销量的三成,凤仪土陶的香气,正顺着网线飘向更远的地方。

从家庭小作坊到文化传播公司,从单一制陶到文旅融合,董建华用10多年时间,让敬天村的窑火越烧越旺。这火焰里,有600年的技艺坚守,有民间艺人的创新智慧,更有带动乡邻共赴小康的温暖。正如他常说的:“土陶是死的,但人是活的。守住这窑火,就是守住了根;带着大家富,才算不负这方水土。”

在大理,还有无数像董建华这样的民间艺术人才,他们用匠心守护文化,用行动点亮乡村,让古老的技艺在新时代的土壤里,生长出更蓬勃的希望。

来源:大理市就业

编辑:王丹

审核:赵向军