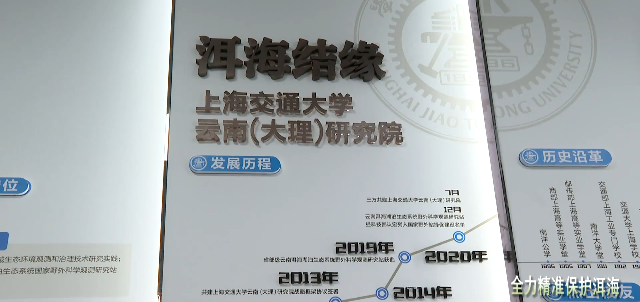

上海交通大学云南(大理)研究院依托上海交通大学科研实力,紧扣地方需求,以“洱海保护”作为工作核心,以洱海国家级野外站建设为重点,持续为洱海保护治理注入“智力活水”,推动高原湖泊生态保护治理工作提质增效。

每周一是上海交通大学云南(大理)研究院实验室人员登船采集洱海水样的日子,他们带着专业的实验器材和分析仪器,将为洱海开出准确的体检报告。

检测员 李钢:

“我们带了许多不同颜色的瓶子,其中透明的瓶子,当天下午回去就要测量它的总氮、总磷和高锰酸盐指数、化学需氧量等,当天晚上要抽叶绿素进行前处理,第二天再进行仪器测量;棕色的瓶子,需要现场采集浮游植物,然后加入固定剂,48个小时以后它才能进行计数。”

检测员 熊继叶:

“现场我们还要测叶绿素的含量数据,叶绿素能直接反映出水中藻体的分布情况。我们在现场可以直接看到蓝藻门、绿藻门、硅藻门的分布情况。”

检测员 杨铭浩:

“我们从2014年开始,就对洱海湖区进行常态化的监测,固定在每周一来一次洱海。从2025年上半年来看,洱海湖区的月均总磷浓度首次降到了0.02毫克每升以下,与2024年同期比较又下降了12个百分点。”

今年上半年,上海交通大学云南(大理)研究院共采集分析水样1987个,累计形成水质分析报告60份。此外,研究院还系统梳理洱海国家野外站获取的水质、土壤、气象、生物等各类监测数据,完成了洱海国家野外站数据库体系建设。上半年,共获取观测数据1910.6万余项,其中水环境观测数据141.8万余项,气象自动观测数据1751.5万余项,生物观测数据17.2万余项。海量的数据积累、科学的分析研判,为洱海“问诊把脉”的同时,也为建立更加科学系统的高原湖泊评价指标打下了坚实的数据基础。

今年8月15日,由上海交通大学云南(大理)研究院牵头编制的“洱海指数”系统评价体系正式发布,从流域环境改善、湖区水质提升、生物多样性提高、湖泊服务功能完善等方面,全面、系统、科学反映洱海保护治理工作成效和洱海水生态状况。“洱海指数”的发布是洱海保护从经验治理向科学化、精准化、数字化迈进的重要里程碑,为国内湖泊评价由单一指标向系统综合指标转变提供“洱海经验”。

上海交通大学(大理)研究院 院长 王欣泽:

“在设计‘洱海指数’的时候,把湖泊生态系统的健康作为一个很重要的考核,这符合我们国家对于湖泊保护方面的要求,国家也非常重视,非常关注湖泊生态系统的健康。”

同时,研究院稳步推进高质量科研和人才培养与引进工作。通过建立柔性引才专家库,以柔性引进自然生态保护、水生态、气候变化等重点研究领域专家学者155人。其中,引进了上海交大农生学院周培教授团队、岳进教授团队等,联合省外及本土企业共同申报云南省重大科技专项计划项目,为高原特色现代农业发展注入科技动能。

上海交通大学(大理)研究院 院长 王欣泽:

“我们将以‘洱海野外科学观测研究站’这个平台为核心,高水平地开展洱海的观测和科学研究,服务好大理州洱海保护相关研究工作的同时,也发挥好学校和大理州地方政府平台交流联系人的作用。引进更多的上海交通大学的优秀学科资源、师资资源,为大理州社会、经济发展的方方面面提供自己学校的支持。”

终审:李政波

<

>

左右滑动查看大理州媒体矩阵

点亮在看,推荐给更多人?