这里为啥这么凉快?是什么让它从贫困山村逆袭为“网红打卡地”?跟着我们的脚步,一起解锁阿尼么的“流量密码”→

凉爽秘境:

古树环抱的天然氧吧

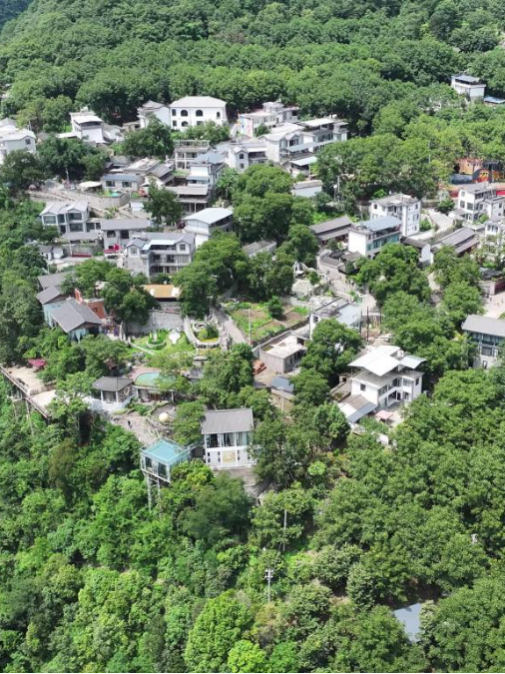

刚走进阿尼么村,山风裹挟着核桃的清香扑面而来,瞬间驱散了盛夏的燥热。村民李江女站在游客中心的古榕树下,道出了这里的清凉奥秘。1650-2100米的海拔高度是天然屏障,漫山遍野的百年核桃树与苍劲古榕交织成巨大的绿荫穹顶,加上村庄坐落在山坡上,依傍苍山,近靠奔流的黑惠江,山水相拥形成了天然的“空调房”,多种原因形成了这个夏日避暑的宝藏地。

艺术浸染:

流动的艺术展和村民掌镜的“大理音综”

从走进村庄开始,道路两旁色彩斑斓的艺术涂鸦便成为视觉焦点。电影场景、音乐符号跃然于古朴的石墙之上,与乡土元素碰撞出奇妙火花。“这些大多是李德富老师的作品。”李江女指向远处正在写生的身影。作为阿尼么的“新村民”,李德富已在此旅居两年,他被这里的宁静与村民的包容所吸引:“这里的生活节奏完全不同,让我的创作灵感也源源不断。”墙绘只是一角,艺术已成为阿尼么的基因。

从今年6月起,每周二至周日,阿尼么乡村好歌汇的活动现场总是座无虚席,这个小乡村也被歌声和热情点燃。这个被网友称为“大理人自己的音乐综艺”的活动,通过每周网络直播吸引了大量关注。最令人惊叹的是,活动背后有支特殊的摄影团队——9位平均年龄40岁的村民组成的“农虎队”。他们原本是村里的工匠,经过数月培训,化身摄影师团队,娴熟操作设备,掌控直播流程。“他们都是石匠、泥水匠,白天做活,晚上扛着摄像机拍直播。”乡村好歌汇主持人杨建明骄傲地介绍。

活动目前已吸引300多名选手参赛,单场直播最高观看量超50万,带动村里客流增长三成。如今,阿尼么乡村好歌汇不仅带火了阿尼么,更带动了产业升级,村里建起了专业录音棚,一条集海选、签约、制作MV的本土音乐产业链正在成形。音乐在阿尼么正实实在在地转化为带动乡村旅游和经济发展的新引擎。

爆改新生:

牛棚里喝咖啡,圈舍变潮店

阿尼么的创意,还藏在村巷深处的空间焕新与地道风味里。江湖小吃街飘着烤乳扇、炭火烤鸡的香气,而转角处的“牛棚咖啡”则藏着惊喜——斑驳的木梁、保留原貌的石墙,诉说着它从牲畜圈舍到网红咖啡馆的蜕变。村里像这样的“爆改”空间还有不少:二百五茶馆前身也是闲置圈舍,里面的老茶桌来自村民捐赠;驴爸吧酒吧的酒架用废弃核桃木打造,每一处都藏着巧思。返乡大学生李蕊在“牛棚咖啡”里忙碌着,“我们把老房子、旧物件重新设计,既保留乡愁,又满足游客对文艺生活的想象。”

值得一提的是,村里新开的 “云间物语” 土特产展销店成了游客打卡的新地标。推开木门,货架上摆满了阿尼么的 “乡土珍宝”:颗粒饱满的本地产大米带着山间晨露的清香;金黄油亮的“马屎糖”和酥松香甜的月亮饼是老一辈传下来的手艺,仍是记忆中儿时的味道;火腿腊肉肥瘦相间,是村民用自己养的猪和传统工艺腌制的年味儿;冰柜里的 “007石头车” 文创冰棍,造型复刻了村里的网红景观,成了年轻人手中的拍照打卡神器......店里还提供白族、彝族等民族服装租赁服务,配上古村落背景,随手一拍就出片。

合作社的力量+人才归巢:

石头村的新生

“以前我们阿尼么70%的劳动力都外出务工,村里一度不足百人。”作为阿尼么弹叁农合作社党支部书记,李江女见证了村庄的低谷。转机始于“4+”模式的探索:党总支牵头、合作社管理、公司运营、农户入股,抱团发展文旅产业。2024年合作社营收超10万元,预计今年将达18万元。

“教书阿舅家”民宿里,曾是教师的主人正忙着招呼客人。“以前还会外出打工,现在守着老房子开民宿,腰包也鼓起来了。”他的拿手菜“火腿木瓜鸡”,用的是后山散养土鸡,成了住客必点的招牌,店里最出名的“橄榄烧肉”早已打出名气,在滇橄榄成熟的季节,门口食客的车都停不下。

如今村里已有多家特色民宿和农家乐,放羊大爹李卫东家是进村的第一户人家,处于比较显眼的位置,放了大半辈子羊的他没有想到有一天也能从“放羊倌”改行当上“老板”。还有“阿妈的火塘”“老支书家”“阿毕大叔家”“圆圆果果家”等,每家都有专属记忆点和特色菜肴。这里已形成“本土村民+返乡能人+新村民”的活力生态圈。

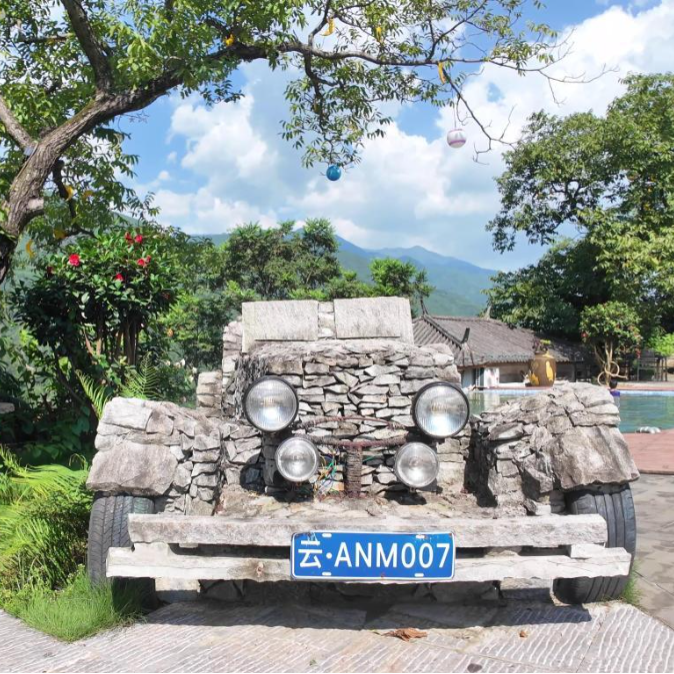

漫步至“007艺术农庄”,看着用石头砌成的院墙和老爷车、嵌进墙壁里的古董电视机和瓷碗......让人不住感慨:阿尼么如同隐于世外的童话小镇,古老石墙跳动着现代艺术的脉搏。

这个藏在山间的村落,用清凉气候吸引游客,用艺术气息和热情好客留住旅居者,更用抱团发展的智慧走出了一条乡村振兴路。或许,这就是阿尼么最动人的流量密码——在传统与现代的碰撞里,藏着每个人心中的诗意远方。

记者:阿苏越 赵剑峰 黄振军 杨柯达 张银珍

编辑:阿苏越 施晓倩

责编:迟晓娟

终审:苏建东