纯手工!白族娃娃的玩具你见过吗?| 大理非遗请开麦

2025-07-10 10:21

有人参与 条评论

0

白族儿童玩具制作历史悠久,种类繁多,是一项独具特色的古老民间艺术。20世纪70至90年代,其主要流行于剑川县金华镇、甸南镇、沙溪镇、马登镇、老君山镇、羊岑乡、弥沙乡、象图乡。

白族儿童玩具造型稚拙朴实,色彩艳丽,玩法不一,极具白族传统文化的特点,不仅体现了白族人的独特审美,更承载着一个民族的文化传统和集体记忆。2005年,白族儿童玩具制作技艺被列入大理州第一批州级非物质文化遗产项目名录;2022年被列入第五批省级非物质文化遗产项目名录。

白族儿童玩具传统制作技艺

省级非遗代表性传承人

聂忠厚

每年农历正月初五,剑川县甸南镇都有赶集市的传统,这一天来自剑川坝子十村八寨的民间玩具手艺人汇聚于此摆摊卖玩具。家家户户纷纷牵着孩子们来到街上选购心仪的玩具。小孩戴着面具,有的吹泥口哨;有的手转摇鼓;有的玩着泥马、泥燕雀;有的手持玩具大刀,欢声笑语,很是热闹,“娃娃街”也因此得名。赶完“娃娃街”,人们把买来的 “猴脸”“猪八戒”“武士”“弥勒”等面具挂在牲畜圈门上,祈求五谷丰登、六畜兴旺。

“娃娃街”又名“阴阳街”。相传,在剑川甸南每年正月初五的集市上,还为转世的已故亲人会与在世的亲人相见。短暂的见面后就是永别,亲人们的哭声震天动地,惊动了玉帝,玉帝命令凡是赶街的人都需戴面具,面具一戴亲人们就无法相认,因此最初“娃娃街”上卖的面具特别多,之后又衍生出各式各样的儿童玩具。

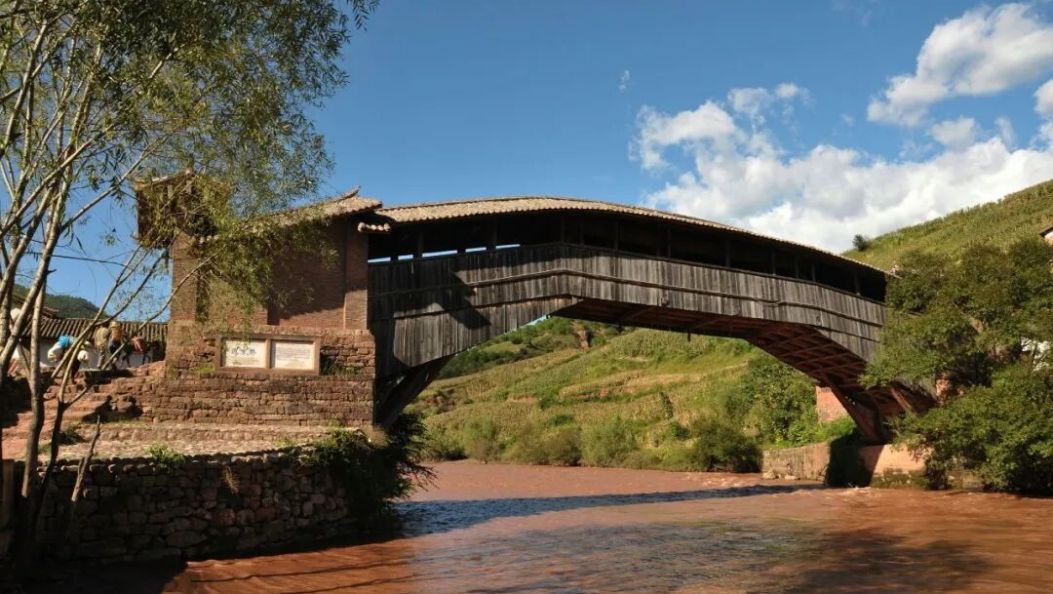

“娃娃街”旧址位于剑川甸南天马村“兮观冲”巷,后迁往甸尾街,上世纪80年代搬至天马街。如今,为了交通便捷以及天马街的扩建,又下移至天马街214线东边区域,已成为主流商贸区域。每年举行一次“娃娃街”集市的习俗仍然延续至今。

白族儿童玩具大都比较注重色彩的搭配,许多玩具追求色彩艳丽,大红大绿。根据制作材料不同可分为:泥制品、木制品、纸糊制品。

1.泥制品:如“骑士乘马”“小鸟”。制作时一般有模具,将糊好的黏泥放在模具里压成,趁未干时在玩具里面通个孔,晾干后上色,玩时用嘴对着小孔吹气发出各种响声。

2.木制品:“刀”“水碓”“水鸟”“移滴界”(白语)等。

3.纸糊制品。“猴子”“猪八戒”“武士”等面具。制作时先用木头刻好模型,然后在模型上糊上多层纸,晾干后揭下并上色,穿眼洞即成。

1927年,剑川籍人鲁觉民兄弟客居上海,以剑川泥塑玩具谋生,并成立“上海小友社”,最多的时候雇工百余人,新中国成立后公司并入上海玩具六厂。

20世纪70至90年代,白族儿童玩具在市场上很是畅销,很多人都以从事这门手艺为生。随着时代的发展,物质的高速流通,白族儿童玩具受到现代玩具市场的强大冲击,慢慢退出历史舞台,产品无人问津,手艺人多数改行。

面对这一发展困境,当地政府通过积极举办各类非遗展演活动,为非遗传承人提供向大众展示宣传的场所。同时,非遗传承人积极参与大理州非遗保护中心组织的 “非遗进校园” “非遗进社区”等活动,让更多的人了解白族民间儿童玩具的文化内涵与民族风俗。

在为数不多的白族儿童玩具制作技艺手艺人中,非遗传承人聂忠厚和弟弟聂忠心一直坚守在保护和传承的路上。多年来,白族儿童玩具制作技艺项目的传承活动主要由兄弟俩在完成和支撑。他们的父亲聂元龙在世时被大家亲切地称为“玩具老叔”,从小受父亲的影响,聂忠厚与聂忠心也学会了制作白族儿童玩具。

对于白族儿童玩具制作手艺人而言,这不仅是一门技艺,更是一种情怀。“祖祖辈辈传下来的东西,承载着无数白族儿女的记忆,不能丢”,聂忠厚说。如今,在剑川白族民间儿童玩具传习所里,也会有学者或游客前来学习体验,同时还举办各种培训班,希望有人能将这门手艺传承下去。

白族儿童玩具是流淌在时光里的民族记忆,从 “娃娃街” 的喧闹到传承人执着的守护,它承载着独特的文化韵味。这门非遗技艺正盼着更多关注,愿我们一同守护,让这些带着泥土香、木纹理的玩具,继续陪伴更多孩子成长,让非遗的火种生生不息……

记者:字昕 苏巧

部分资料由大理州非遗保护中心提供

编辑:字昕 李玲

责编:李婧

终审:苏建东