人民法庭是服务基层社会治理的“第一哨”,是践行司法为民宗旨的“最后一公里”,是化解矛盾纠纷、服务人民群众的“前沿阵地”。

近年来,大理市人民法院喜洲人民法庭(以下简称“喜洲法庭”)坚持以“金花+”工作机制为抓手,扎实开展“枫桥式人民法庭”创建,有效融入基层社会治理,激发乡村治理内生动力,促推基层治理从“化诉止争”向“少讼无讼”转变,取得明显成效。

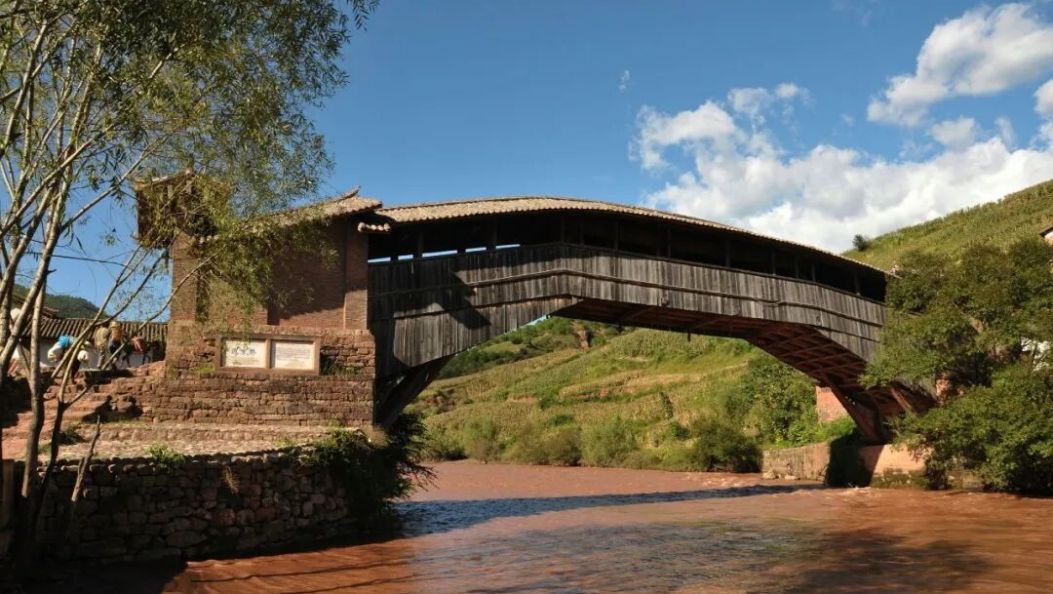

一张靓丽名片 构建纠纷化解“连心桥”

“金花”是白族文化中勤劳善良、勇敢智慧、公正无私的女性形象化身,喜洲法庭将经千年浸润的民俗文化和司法实践相结合,用这张靓丽的名片,架起纠纷化解“连心桥”。

2012年,全州首家具有民族特色的基层法庭调解室——“金花调解室”落地喜洲法庭。调解室选聘熟悉法律政策、通晓白族语言、知晓民风民俗的“金花”担任调解员,走进“金花调解室”,首先映入眼帘的是用白族非遗扎染技艺制作的“古藤古藤,呼啥呼咿”(白族话“坐下坐下,好好商量”)几个大字,这也是“金花调解室”一贯坚持的理念。

大理市湾桥村的赵某因新建自家房屋,与邻居杨某发生纠纷,杨某坚决不准赵某家施工,闹得不可开交,赵某于是起诉到喜洲法庭。

按理说,建盖房屋只要不占用邻居家的面积,就不会导致如此严重的矛盾。带着疑问,“金花”调解员分别向双方了解情况,原来是卫生间修建位置违背了当地风俗习惯,从而引发了两家人的矛盾。

于是“金花”调解员从风俗习惯入手调解,赵某最终认识到自己的做法有违风俗习惯,当场表示将卫生间搬到他处,杨某也保证不再阻止施工,两家关系也由剑拔弩张恢复到和睦相处。

小到家长里短、邻里矛盾,大到房屋拆迁、土地纠纷,与生产生活息息相关的各类问题,“金花”调解员都以柔性疏导、理性引导的方式,为辖区群众调处纠纷,“有纠纷,找金花”已经成为当地人的共识。

创新解纷机制 激活源头治理“新引擎”

喜洲法庭着眼于矛盾化解,着力在建好村民身边的“工作站”上下功夫。

源头预防“抓前端”,让“小事不出村”。喜洲法庭发挥处于司法为民最前沿、化解矛盾第一线的优势,主动嵌入辖区综治网格体系,建立“法官+网格员”联动机制。

法官定期不定期下沉包联村庄,网格员化身“信息哨兵”,对邻里摩擦、家庭矛盾、土地争议等苗头隐患第一时间上报。喜洲法庭据此建立动态风险台账,对高风险纠纷提前预警、定向关注,变被动受案为主动排查。

每年农历二月初二,在大理市上关镇河尾村都会举行一场独特而有趣的敬老民俗活动——耆英会。当天,村里年满80周岁的老寿星们会盛装打扮,等待村中年轻人将其迎上轿子在村中巡游,让老寿星们接受全村人的祝福后,又将轿子抬回圣谕堂内进行祭祖、拜寿仪式。

年满80的李爷爷按习俗要参加这个活动,但因自家大门较为狭窄,轿子无法进出,在协商使用大门时,又和共用大门的杨某发生纠纷。

河尾村网格员在活动前一天报告了这一情况,“金花”调解员立即上门调解,她向杨某讲述了中华民族“以和为贵”“睦邻友好”的传统美德和白族同胞“亲爱互助”的浓浓情意,劝说两家将其中的一扇共用大门拆除,活动结束后,由李爷爷家重新安装大门。在“金花”调解员的耐心劝说下,杨某同意了方案,李爷爷也按期参加了活动。

“多亏了喜洲法庭的调解,不仅修复了大门,更修复了两家的感情。”李爷爷感叹道。这起“金花巧解拆门案”也引得村民们频频点赞。

多元调解“疏中端”,让“大事不出镇”。依托大理市“1+7”一站式运行机制,整合多部门资源,增强矛盾联排、纠纷联调、问题联处的聚合力,着力解决“沟通不畅、求助无门、推诿扯皮”等问题,实现“社会治理一站通”。

左某某等8人于2022年入职大理市某公司,双方仅口头约定工作报酬等事宜,没有签订劳动合同,也没有购买社会保险。入职后,因公司数月未发放工资,左某某等人将公司诉至法院。经过调解员反复、多次耐心调解与释法,仅用时一周,该公司主动发放了拖欠的工资。收到工资后,左某某等人也向法院提交了撤诉申请。

实质解纷“治末端”,让“矛盾不上交”。喜洲法庭设立“一站式调解中心”,对婚姻家庭、邻里纠纷等案件,立案前必经专职调解员过滤分流,法官提前介入指导,综合运用“背靠背疏导”“类案示警”等策略,避免程序空转。

2022年,多名村民起诉某公司欠薪四年未付,眼看矛盾将进一步升级。喜洲法庭受理案件后,第一时间邀请6名辖区人民调解员、人大代表、人民陪审员等与“金花调解员”“博士调解员”发挥各自优势,共同开展调解工作。

调解员们动之以情、晓之以理,在七个工作日内完成了案件调解,让双方当事人最终握手言和,达成协议。村民也领到了总额73万余元的工资,真正实现“案结事了人和”。

喜洲法庭还建立“诉后答疑”机制,承办法官主动释明裁判依据,消除当事人误解。

“法庭工作的价值不仅在于公正裁判,更在于预防纠纷发生。”喜洲法庭庭长说:“我们将持续深耕源头治理,把更多资源力量投向预防前端,让法治力量真正在基层生根发芽,守护乡村和谐安宁。”

深化类案审理 提升服务群众“新温度”

大理市人民法院结合辖区特点及类案情况,优化调整法庭职能布局,将喜洲法庭打造为“家事审判专业法庭”,全力开展集约化、专业化审判,实现从“全科”法庭到“专科”法庭的跨越。

在开展专业审判的基础上,喜洲法庭设立家庭教育心理咨询站、家庭教育指导工作站,在家事调查、家庭教育指导、心理疏导等方面为当事人提供更有温度、更为贴心的司法服务。

婚姻纠纷是家事纠纷中最常见的,离婚纠纷往往伴随着彩礼去向不明、彩礼数量不明等敏感问题。

一起彩礼纠纷中,男方向女方支付彩礼。之后,双方因生活琐事时常发生矛盾,女方断绝与男方的联系。后来,两人达成协议,女方当月返还彩礼给男方,但女方并未按约定返还彩礼,于是男方将女方诉至法院。双方各持己见、互不相让。

在征得同意后,“金花”调解员进行了调解,在细致充分阐明彩礼纠纷的法理和情理,倡导移风易俗之外,“金花”调解员从解开双方心结入手,希望双方理性走出这段感情的困扰,重新开始新的生活,请男方考虑女方家办客,采买部分家具等实际支出,男方最终同意女方返还大部分彩礼,化解了二人的彩礼纠纷。

喜洲法庭以民族文化为切入点,在家事调查、家事审判、家庭教育指导、心理疏导等方面为群众提供更暖心的司法服务,最大限度做到服判息诉,促进家庭和谐,在法治轨道上妥善化解矛盾,涵养乡风、民风。

2023年以来,喜洲法庭结合开展的“蒲公英”关爱计划,妥善办理家事案件1303件,其中调解、撤诉896件,随案发放家庭教育责任告知书865份,发出未成年关爱提示248份。

赋能基层治理 构建和谐善治“新格局”

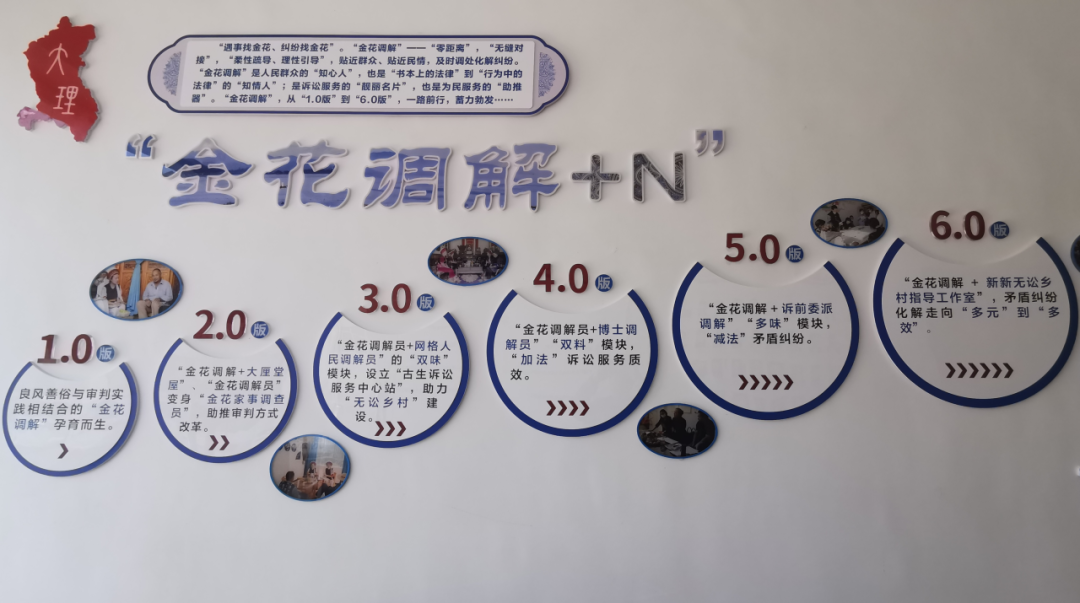

十余年来,从单一到多元再到多效,“金花调解”被赋予了全新的定义,也呈现出全新的面貌,喜洲法庭以“金花调解”为载体,统筹各方资源力量,多角度、全方位预防、化解矛盾纠纷,逐渐形成理念接轨、效果凸显的“金花+N”多元解纷体系。

在“金花调解”的基础上,喜洲法庭不断迭代升级,立足白族本主宗族文化中“堂屋”的功能作用以及“家族长”的特殊地位,创立“大厘堂屋”家事调解模式,以“金花+大厘堂屋”绘制文化解纷新图景。

喜洲法庭依托喜洲镇诉讼服务站,用活用好基层党组织群众基础,以“金花+网格人民调解”绘制站点解纷新图景;依托大理大学博士队伍资源优势,将法律、心理、人类社会等专业人才引入诉讼工作中,以“金花+博士调解”绘制博士解纷新图景;聘请法律工作者、人民调解员、行业调解员、人大代表、乡贤能人等特邀调解员加入调解队伍,以“金花+诉前委派调解”绘制百家助调新图景;依托乡镇综治中心,将新金花调解融入新时代文明实践,以“金花调解+新新无讼乡村指导工作室”绘制联动解纷新图景。

喜洲法庭“金花+N”多元解纷工作模式,有效促进了自治、德治与法治相融合,走出了一条把法律规范、政策引导和情理感化融为一体的新路子,开创了少数民族地区多元解纷工作的新局面,并被写入2022年全国“两会”最高人民法院工作报告。

终审:苏建东