董月畅家门口父子二人的画像。吴琼/摄

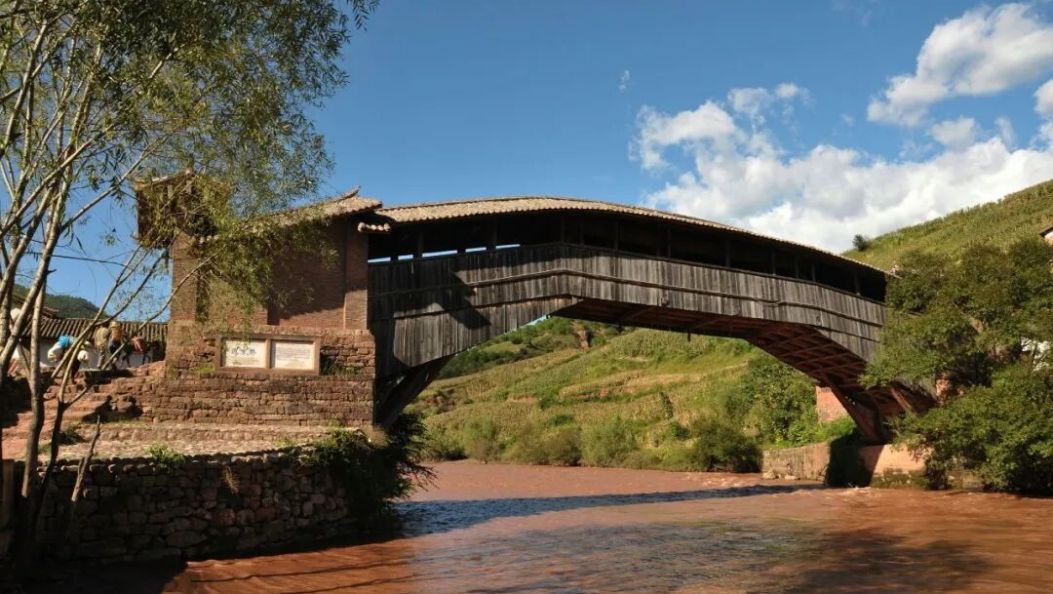

在云南大理214国道剑川县甸南镇天马村,董月畅与儿子董志明正以泥土为纸、窑火为笔,书写着剑川黑陶的千年传奇。这里,是海门口遗址陶文化的延续地,也是非遗与现代文旅交融的创新场。董月畅家的后院,两座土窑静静伫立——一座大窑未燃,另一座小窑内,晨间放入的泥陶正经历着炭火的淬炼。“一个月烧一两次窑,但一窑也未必能出多少好陶。”董月畅守着窑旁的温度计,眼神专注。即便经验丰富,他仍坦言,烧陶如赌命:火候、湿度、泥土状态,稍有偏差便前功尽弃。那些烧毁的陶器,被他亲手砸碎,化作泥土重归大地。走进他的制陶室,拉坯机嗡嗡作响,陶泥在指尖流转成器。展示柜上,茶杯、茶罐、米缸、香炉……每一件都是他亲手拉坯、雕刻的结晶。董月畅抚摸着一只黑陶酱菜罐,回忆起儿时:“母亲做的酱菜,就封在这些罐子里,发酵后味道醇厚,至今难忘。”对他而言,黑陶不仅是器物,更是承载白族人生活记忆的“乡愁容器”。

父亲的坚守:从传统到濒危

董月畅,一位生于1963年的地道白族匠人,自幼年起便在姑父的悉心指导下,踏上了黑陶制作这条充满传统韵味的艺术之路。在往昔岁月里,当现代器皿尚未普及之时,黑陶以其独特的魅力在农村市场中备受青睐,尤其是那些用于腌制蔬菜、储存粮食的大瓮、米罐、面缸等实用器皿,更是家家户户不可或缺的生活必需品。然而,随着时代的变迁,铁、锑、铜等现代金属用具以其低廉的价格和卓越的耐用性,逐渐占据了市场的主导地位,黑陶这一传统工艺品因此遭受了前所未有的冲击,市场地位日渐式微。曾经红极一时的黑陶作坊,在金属与塑料制品的双重夹击下,不得不面对生存的严峻考验,许多匠人无奈选择了转行。但在这股变革的浪潮中,董月畅却选择了一条截然不同的道路——坚守。他深知,黑陶不仅仅是一种器皿,更是白族文化的瑰宝,是先辈们智慧与汗水的结晶。因此,他下定决心,要将这门传统技艺传承下去,让黑陶的光芒继续照耀后世。

如今,董月畅已成为了剑川黑陶制作的领军人物,他的名字在业界内如雷贯耳。走进他的后院,只见一排排泥土整齐地堆放着,有的用塑料薄膜细心覆盖,以防雨水侵扰。这些泥土,都是他从当地红砖厂附近精心挑选并拉运回来的。为了制作出品质上乘的黑陶,他坚持让泥土经过长达一年的自然发酵,期间还要不断拍碎大土块,确保泥土的均匀与细腻。经过自然发酵的泥土,还需经过砸碎、网筛、调配等多道工序,方能成为制作黑陶的优质原料。而调配泥土的秘方,则是董月畅多年摸索与实践的结晶,他始终守口如瓶,不愿轻易示人。接下来,便是浸泡、过滤、踩泥等繁琐而精细的工序。每一道工序,董月畅都亲力亲为,力求做到尽善尽美。在制作托盘的过程中,董月畅更是展现出了他精湛的技艺与深厚的功底。只见他将泥块固定在盘面中心,随着泥盘的飞速旋转,他的双手如同灵动的舞者,在泥坯上翩翩起舞。底盘的厚度、边缘的提拉、厚度的均匀……每一个细节都凝聚着他的心血与智慧。经过多次反复调整与精心擦拭,一个精美的托盘雏形终于呈现在眼前。

而入窑烧制,则是黑陶制作中最为关键的一环。董月畅深知,要想烧制出品质上乘的黑陶,就必须严格控制窑内的温度与湿度,确保陶坯受热均匀。他为此专门配置了温度计,时刻关注着窑内的温度变化。在烧制过程中,他更是小心翼翼地控制着火候与密封效果,让柴草浓烟中的颗粒在陶坯周围循环熏绕,逐渐渗入坯体之中,形成黑陶那独特的色彩与光泽。

然而,黑陶市场的兴衰并非仅由技艺决定。2006年兰花市场的繁荣曾一度带动了花盆市场的火爆,但好景不长,随着兰花价格的回落,花盆市场也迅速陷入了低迷。面对这一困境,许多黑陶匠人再次陷入了生存的危机之中。但董月畅却并未因此气馁,他敏锐地察觉到了市场的变化与消费者需求的变化,提出了一个大胆的设想:将粗笨的黑陶精致化,融入现代元素与木雕技艺,让黑陶既保留传统的韵味又焕发出新的生机。于是,董月畅积极投身于实践之中。他在坚守传统技艺的基础上不断改良与创新,研发出多种新品种与新款式。他多次前往外地与各地制陶艺人交流学习,汲取他们的经验与灵感。在他的不懈努力下,剑川黑陶逐渐以全新的姿态走向了市场,赢得了消费者的青睐与认可。

剑川黑陶非遗传承人董月畅。吴琼/摄

儿子的回归:从木雕到黑陶

董志明回忆道,他的父亲自1977年起便全身心投入到黑陶制作之中,这份对传统工艺的热爱与执着,深深影响了他。初中毕业后,他最初的两年是跟随父亲学习黑陶技艺,尽管后来也短暂涉足木雕领域,但内心深处对黑陶的情感始终难以割舍。于是,他毅然决然地回到父亲身边,决心将黑陶制作作为自己一生的事业来追求。父子俩最初的愿景,便是推动黑陶的创新与转型,让这一古老技艺焕发新生。他们瞄准了茶具及家居软装市场,希望将黑陶融入现代生活,赋予其新的生命力。2016年,董志明与父亲携手创立了“剑川董月畅黑陶有限公司”,专注于传统黑陶的制作、研发与销售。

转型之路并非一帆风顺。剑川黑陶的传统器型种类有限,仅六七种,这无疑为他们的创新之路设置了障碍。然而,父子俩并未退缩,他们在传统烤茶罐、土锅、瓦猫等器型的基础上,大胆尝试研发新品。董志明先画出设计草图,再运用木雕手法精心雕刻模具,同时保留并融入传统纹饰,让每一件作品都既具现代感又不失传统韵味。在产品研发与创新的过程中,他们遇到了诸多挑战。如何让新品在市场上获得认可,成为他们面临的最大难题。但董志明始终坚守白族传统制陶工艺的核心,从配料、制坯到烧制,几乎全程采用纯手工制作,确保每一件作品都蕴含匠人的心血与温度。他坚持使用当地特有的柴火松进行烧制,以保证炭粉能够全面渗透,使制品呈现出通体黝黑透亮、质感坚实厚重的独特美感。

在剑川拜访董志明时,恰好赶上他们出窑。只见他小心翼翼地从窑中取出一件件造型奇特的黑陶制品,其中最引人注目的便是“瓦猫”。地上摆满了各式各样的瓦猫,大小不一,神态各异,但都有一个共同的特点——张着大嘴,仿佛在诉说着古老而神秘的故事。瓦猫,作为云南一些地区的镇宅吉祥物,自古以来便承载着辟邪、驱鬼的美好寓意。虽然陶土制作瓦猫的历史悠久,但传统瓦猫的形态图案相对单一,用途也仅限于屋顶镇宅。然而,董志明在开发土陶产品时,却将目光投向了瓦猫的潜力挖掘。他广泛收集资料,不断琢磨各种新款造型,力求将瓦猫的文化内涵充分展现出来。

董志明制作瓦猫时,常常灵感迸发,不拘泥于原定方案,每个作品都独具匠心,细节之处更是千变万化。他坦言,“做瓦猫的最大特点便是随性而为,不受形式束缚”。尽管瓦猫看似简单随意,但制作过程却颇为复杂。董志明对每一件作品都力求完美,拒绝重复,每天往往只能制作出两个。从“捏泥巴”到修坯、打磨、烧制,每一道工序都凝聚着他的心血与汗水。然而,正是这份匠心独运,让他的瓦猫产品供不应求,展室里的展品往往只是冰山一角,大量精美的瓦猫甚至在样品阶段就被抢购一空。面对市场的热烈反响,董志明并未止步不前。他仍在四处搜集资料,致力于开发更多新品。他深知,民间瓦猫文化源远流长,具有广阔的市场前景。他希望通过自己的努力,为剑川黑陶产业开辟更广阔的天地,让这份古老而珍贵的传统技艺在新时代绽放出更加璀璨的光芒。

瓦猫黑陶手作。吴琼/摄

非遗+旅游:从传承到振兴

董月畅黑陶传习所。吴琼/摄

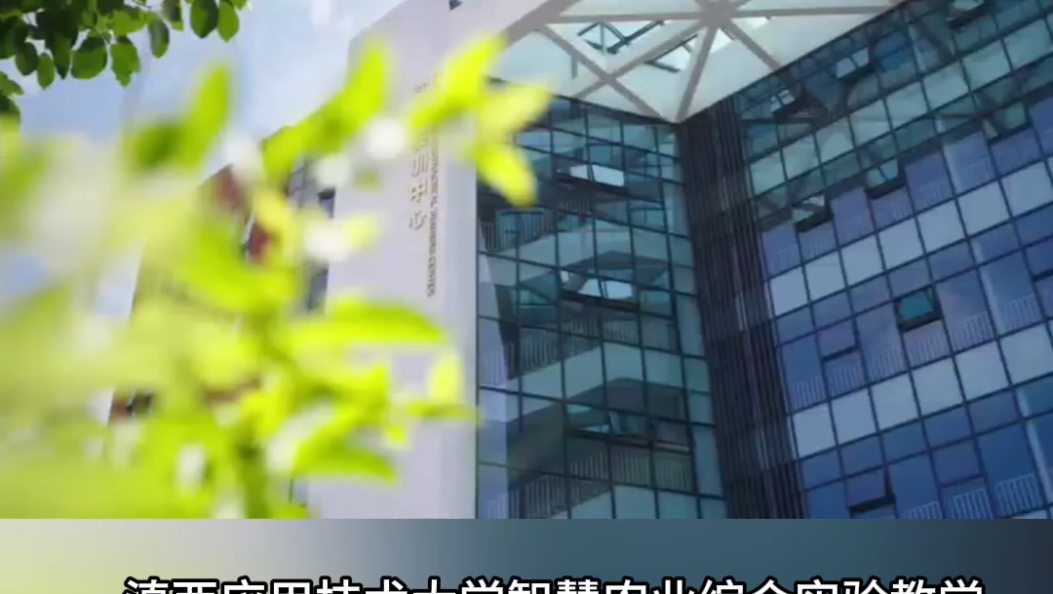

2019年,大理文化生态保护实验区剑川土陶传习所成立,选址董月畅黑陶有限公司旁。这座占地2亩、建筑面积1500平米的白族民居“三坊一照壁”,将制陶工艺从幕后推向台前。“剑川黑陶的历史可追溯到海门口遗址,距今已有3500至5000年。”董志明站在传习所内,指着展出的陶片说。这里,游客不仅能亲眼目睹拉坯、雕刻、烧制等全流程,还可亲手体验制陶的乐趣。一位来自上海的游客感叹:“从一团泥到一件器物,这种创造感太治愈了!”传习所的设立,让黑陶从“家庭作坊”走向“文化课堂”。董志明介绍,游客中既有专业陶艺爱好者,也有带孩子来感受传统文化的家庭。他们将黑陶茶具、瓦猫等文创产品带回家,也带走了剑川的文化记忆。在传习所内,游客可体验定制瓦猫、雕刻纹饰,甚至将作品带回家。这种“沉浸式非遗体验”,让黑陶成为剑川文旅的一张新名片。“现在,我们的黑陶产品不仅销往全国,还出口到日本、韩国。”董志明说。更让他欣慰的是,越来越多年轻人开始学习制陶,甚至有大学生返乡加入团队。

在董月畅父子眼中,黑陶的传承不仅是技艺的延续,更是文化的接力。他们计划在传习所内增设甲马版画、白族刺绣等非遗体验项目,打造“一站式民艺体验基地”。董志明说:“我们希望游客来剑川,不仅能看风景,更能带走一份文化记忆。”夕阳下,董月畅的后院窑火渐熄。他轻轻抚摸着新出窑的黑陶茶罐,表面乌黑如漆,泛着金属光泽。“每一件陶器,都是泥土与火的对话。”他说。而这份对话,正通过传习所的窗口,传递给更多人。

董月畅黑陶见习所门前悬挂的牌子。吴琼/摄