在非遗的广袤星空中

每一项非遗都如一颗璀璨的明珠

而白族吹吹腔

更是其中耀眼的存在

近日文化和旅游部公布了

第六批国家级非物质文化遗产代表性传承人名单

云龙县长新乡大达村村民张杰兴

成功入选

他与吹吹腔有着怎样的故事呢?

让我们一起走进大达村

探寻这位老艺人的坚守与传承之路

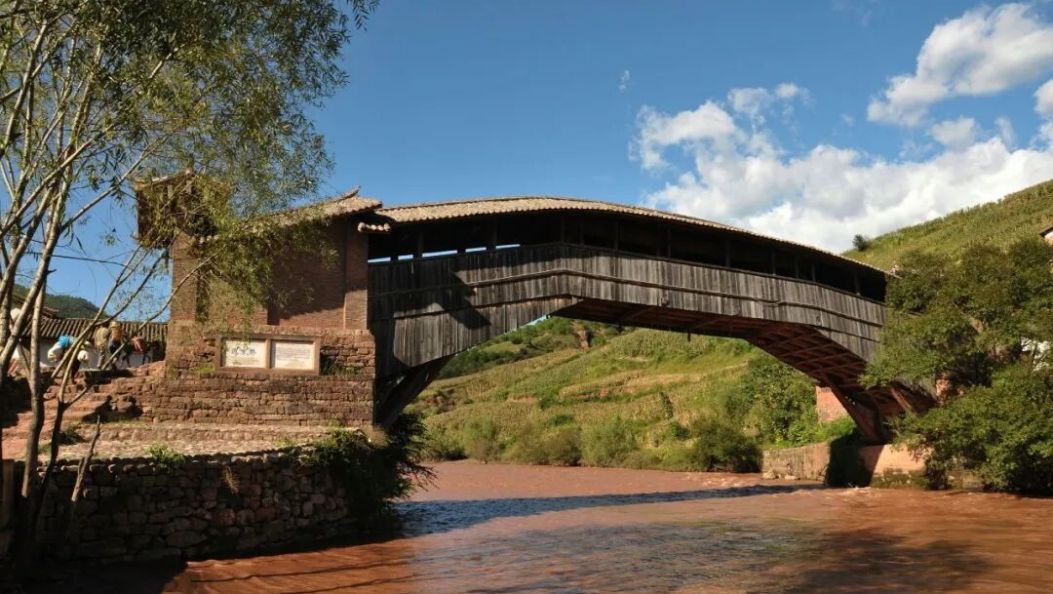

“唢呐一响喜洋洋,白家儿女结鸳鸯;莫要彩礼十八担,真情才是好嫁妆!”伴随着唢呐声,张杰兴和剧团的演员们在云龙县长新乡大达村的古戏台前,表演着《吹吹腔里唱新俗》。

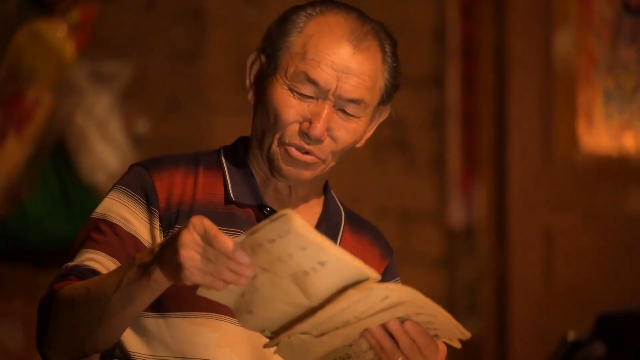

白族吹吹腔又称“唢呐戏”,主要流传于大理州云龙、鹤庆、剑川等白族聚居的山村,传承至今已有500多年的历史。今年73岁的张杰兴,已与吹吹腔相伴60多年,他是大达吹吹腔业余戏班第十三代传承人。

张杰兴回忆道:“我五岁便踏上了学习吹吹腔的道路,那时跟着伯父学唱,五岁就登上了舞台进行演唱。由于那时年纪尚小,对台词含义懵懵懂懂,只记得拿着棍子,与同伴在台上你追我赶。后来随着对吹吹腔了解的深入,才知道那时所唱的竟是吹吹腔里的倒板。”

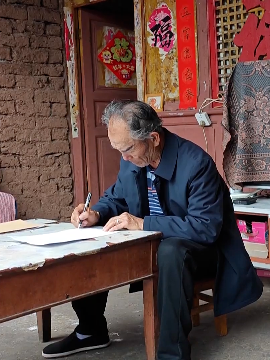

虽然没读过几天书,但张杰兴聪明好学,年轻时就成为村里表演吹吹腔的好手。1980年,长新乡大达吹吹腔业余剧团成立,张杰兴担任团长,这一干就是40多年。多年来,他集编、导、演和指挥于一身,凝聚和指导着当地吹吹腔艺人及爱好者积极开展传承和演艺活动。

“我一方面组织村民,教他们唱戏,另一方面要说服他们的家庭,支持吹吹腔的传承。”张杰兴说道。

云龙县大达村 村民

杨永胜

我从十几岁起就跟着张杰兴师傅学习吹吹腔。在学艺过程中,张师傅手把手地教我如何扮演小卒角色,如何搭角配合,还耐心细致地教我演唱武戏。他都毫无保留地传授给我,让我收获颇丰。

云龙是白族吹吹腔主要的流传地区,大达村保存剧目、行当、体系最完整,仅老剧本就有50多个。剧团组建以来,演出活动从未间断,演员都是本村群众。在大达村,还有春节过大年唱大戏的习俗。

“大年初一我们组织戏班出榜文,安排唱戏的角色,初二开始打街、闹春,初三到初六演戏。这几天,村子里出门工作、打工的都回来,每天都有几千人看戏,热热闹闹的。” 张杰兴介绍道。

张杰兴担任大达吹吹腔剧团团长至今,始终把剧团的发展放在首位。几十年来,通过进社区、进校园等形式,开展培训活动六百余次,培养了一批又一批传承人。如今,剧团已发展成有65位艺人的队伍,其中县级传承人就有14人。

云龙县大达村 村民

张新花

张杰兴师傅教大家,特别是教年轻人,相当细心,他唱戏、跳舞很活跃,音乐一响,他的动作、表情非常到位。

2008年,云龙县被命名为 “中国吹吹腔艺术之乡”,2020年,吹吹腔被列入第五批国家级非物质文化遗产项目。作为一名国家级非遗传承人,张杰兴表示:“希望我们的剧团能够不断发展壮大,今后我会继续多培养弟子,培养出更多优秀的传承人,让吹吹腔能够薪火相传。”

张杰兴用他的坚持和热爱,守护着白族吹吹腔这一珍贵的非物质文化遗产,让这一文化瑰宝得以更广泛的传播与传承,绽放出更加耀眼的光芒。相信在张杰兴等传承人的努力下,吹吹腔这朵艺术之花,会在新时代的舞台上越开越艳!

记者:杨铁军 田野 李百祥

云龙融媒:杨伟松 杨志平

编辑:朵朵

责编:迟晓娟

终审:苏建东