在大理大学艺术学院美术工作室里,古琴声声、檀香袅袅,韩金山执笔挥毫,正在给研究生进行现场教学。不一会儿,中国古代老者的形象跃然纸上,水墨菊花渐次晕染……在离学校不远的农家小院画室中,妻子刘芳的油画笔触下,白族民居的檐角与流动的云彩交相辉映。

这对来自北方的夫妇

曾是天津艺术高校的佼佼者

却在人生的黄金阶段举家南迁

扎根苍山脚下

成为“新大理人”

开启了云水之间的艺术人生

2007年,韩金山从天津美术学院毕业并保送研究生,当时被团中央派赴大理州南涧县支教一年,自此便与大理结下了深厚情谊。“那是我第一次来大理,当时担任南涧一中的美术老师,帮着团县委做希望工程工作。”支教的一年,韩金山走遍乡镇,用画笔记录了山区孩子的笑脸,也见证了希望工程如何点亮偏远山村的未来。回忆往昔,他仍感慨,“大理的山水、物产和人情,像一颗种子埋在心里,十几年后依然鲜活。”

彼时的刘芳尚在天津,却早已被韩金山口中的“大理印象”深深吸引。“他总说这里的云很美,阳光穿透云层时,连空气都是彩色的。”这份遥远的诗意,早已为两人日后南迁埋下伏笔。

2022年,韩金山从南开大学博士毕业,由人才引进至大理大学艺术学院任教,主要致力于中国传统书法、传统文人画及现代学院派人物画的研究与创作;妻子刘芳也随其到大理大学并教授油画。当时,夫妻俩有更多去大城市的机会,但他们却毅然选择来大理。面对旁人对“放弃大城市机会”的不解,韩金山笑言:“人生前36年,我在甘肃和天津各度过了一半。到了这个阶段,更需要一处能让艺术与生活共同扎根的土地,借一方水土,滋养身心。”去喜欢的地方,过想过的日子,这就是韩金山夫妇最终选择大理的“答案”。

初到大理,韩金山夫妇在洱海边租下了一座白族院落。门口有古井、后院是菜地,推门即见稻田、附近就有早市......夫妻俩还亲手改造院落:用菜地挖出的石头砌花坛,种上迷迭香和薄荷;李子树下支起画架,让百香果藤蔓爬上木窗棂。陶渊明描绘的田园牧歌以及海子笔下的“幸福生活”此刻具象化。“让院子充满生机,让生活有烟火气,这就是我喜欢的状态。”韩金山说。

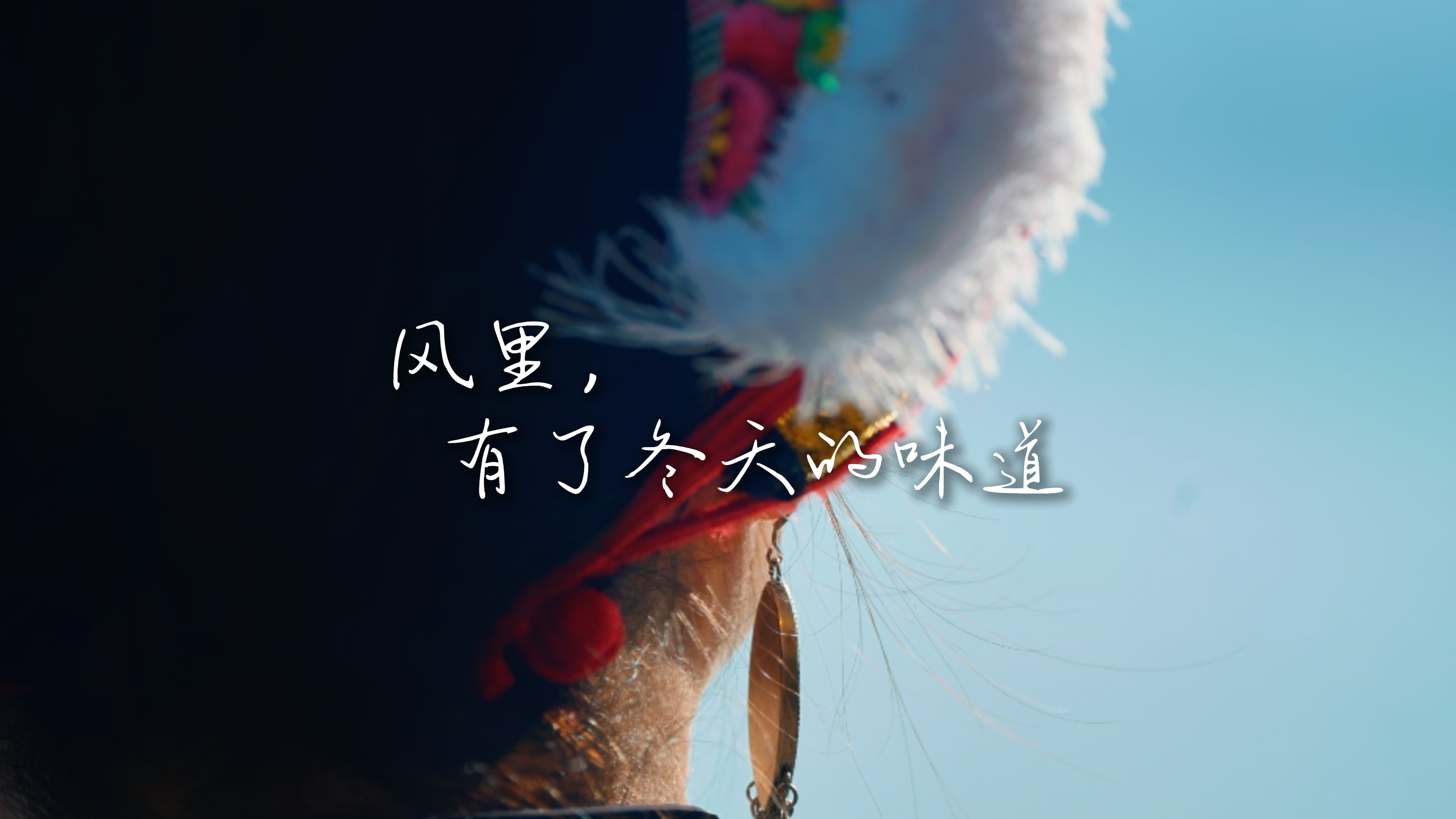

平日里,夫妻俩会骑上电动车分别送孩子们去上学,空闲了就拾掇拾掇花草和菜园,偶尔还会在院子里生火做饭:油泼面、凉拌枸杞苗、柴火鸡……周末了就带上孩子们去洱海边看鸟、去苍山上认植物、去油菜花田里画画......平凡的日子里是满满的生活气息。“大理的氛围很好,这边的人都过着一种很健康的生活。我们特别喜欢逛三月街集市,集市上老奶奶的摊位上能看到‘24节气’,在不同的季节都能在摊位上找到应食的菜蔬。大家的生活都充满生机,给人一种勃勃向上的感觉。”刘芳说,在大理总会被治愈、被“充电”。

在韩金山的画室“点苍山房”内,放着一幅200cmX200cm的大型画作《盛世跳菜》,南涧彝族汉子盛装表演非遗项目“跳菜”的场景被刻画得栩栩如生;在刘芳的画室“鹤溪草堂”里,有关大理元素的油画作品随处可见,在光影变幻中,大理的美景被定格。大理的馈赠,也更深层次地滋养着他们的艺术生命。

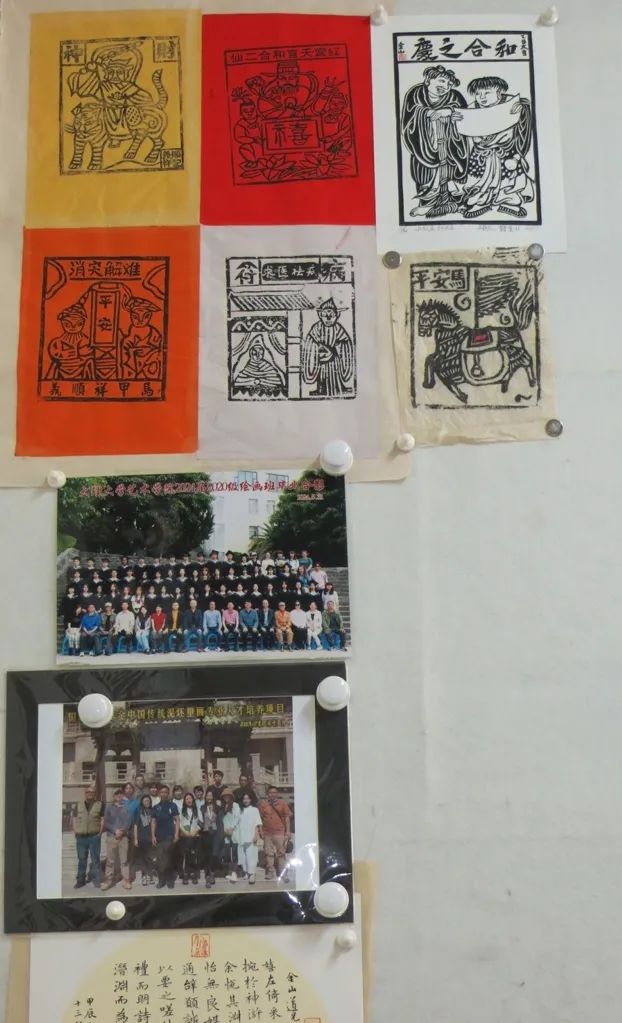

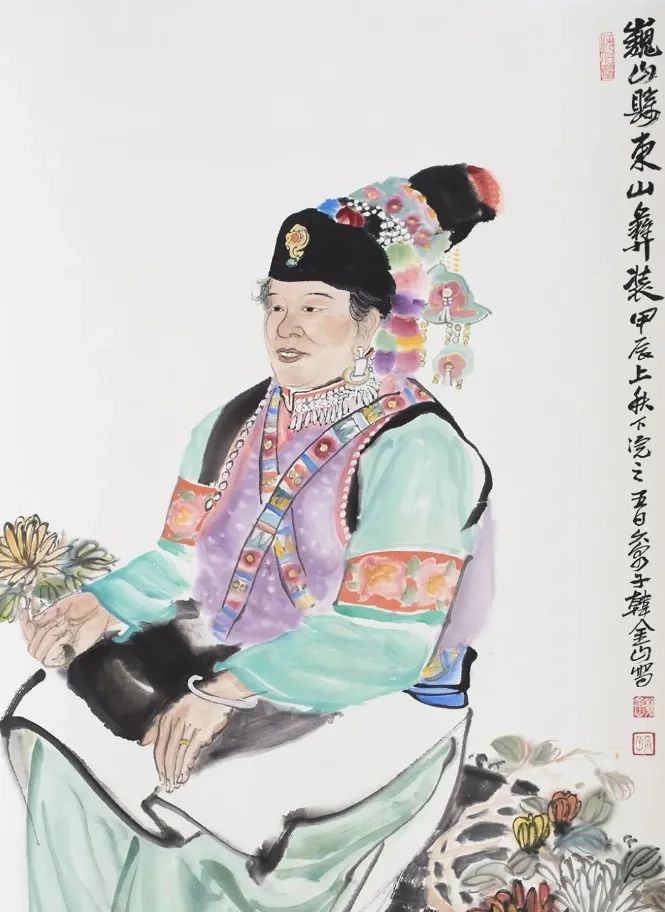

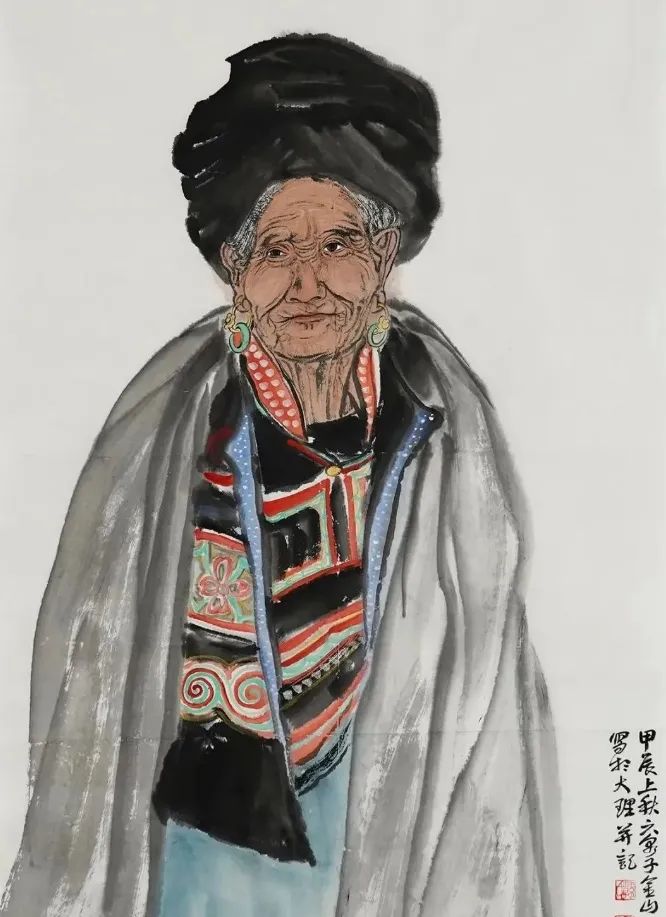

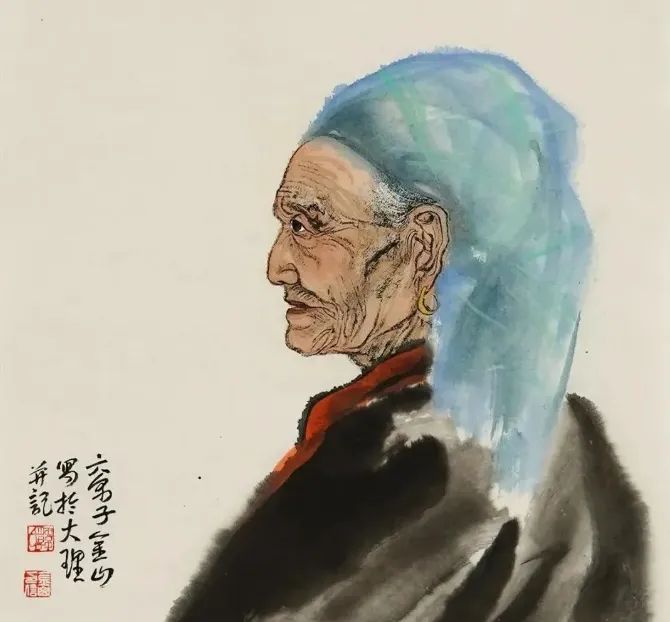

“传统人物画的实践训练融合大理民族风情以及色彩的运用,让我的作品内容更加丰富、更有层次。”韩金山的作品中,南涧跳菜汉子腾空的舞步、彝族火把节跃动的火焰替代了传统文人画的孤寂意象,白族老者、彝族母亲等少数民族形象的选择,也让他的作品更具生命力和在地性。韩金山说,他已经对南涧和巍山两个县进行取材绘画,未来将继续深入大理其他坝子,画乡村、画人物,画大理的美好。

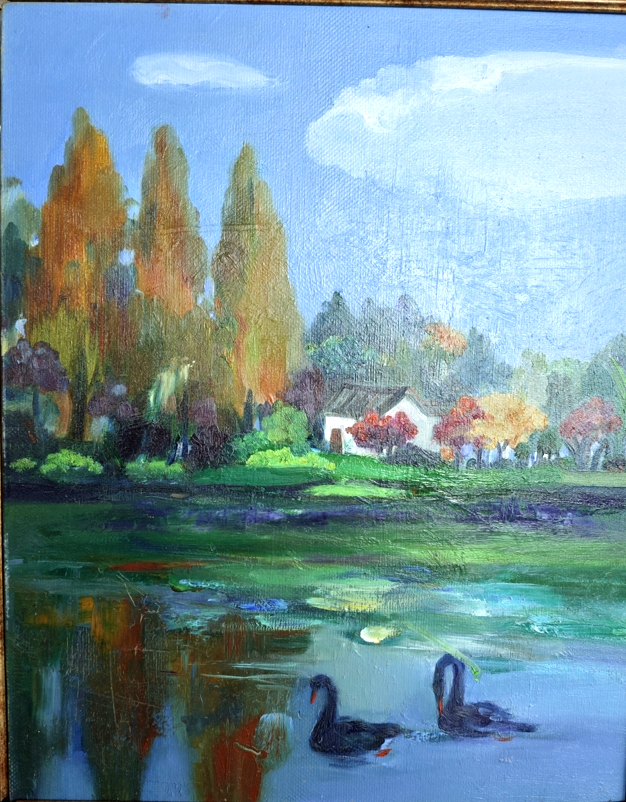

相较于韩金山的传统国画,刘芳认为她的油画与大理更是“绝配”。“樱花倒映在水里,水中倒影就跟莫奈画睡莲的感觉一模一样。在大理画画,都不用临摹,自然为师、由心生发,在自然中一切作品就都出来了。”刘芳的油画明亮、鲜艳、富有生机。告别了都市的灰调子,刘芳更痴迷于捕捉大理云的瞬息万变,“未来的主题可能会把中国山水意向的东西融入到千变万化的云中。”刘芳告诉记者。

在大理没法“躺平”

从喜欢到留下

是大理和“新大理人”的双向奔赴

“择一城终老,非逃离也,乃心归处”

在这片云水之间

艺术与生活

远方与家园的边界

正被一群如韩金山、刘芳

一样的“新大理人”温柔打破

《盛世跳菜》

《火把节盛装》

《巍山县东山彝装》

《彝族阿奶》

《白族老人》

记者:褚雪琴 刘辰龙

编辑:褚雪琴 苏巧

责编:迟晓娟

终审:苏建东