“凤殁于此,百鸟集吊,羽化而成。”

凤羽百位白族女性肖像展,我们来到了洱源县的起凤村。

在皱纹里种太阳的女性

赵凤仙将自己家的院子改造成一家幼儿园,村里17个留守儿童,老师只有她和她的父亲。一坚守就是20年。她推倒西墙的照壁,把祖宅变成十七个留守儿童的星空牧场。

杜锦莲,5代的传承,只为做好一碗鸡眼豆粉。从最初的1毛钱一碗,到现在3-5元一碗。时光过去了40年,每天从清晨4点一直忙活到中午12点。

四十载晨光在她指缝间凝成琥珀——祖传的鸡眼豆粉秘方,在第五代传人的掌心流转如歌。青石板上刻着价目:80年代年标价一毛的木牌,如今被二维码覆盖。数字更迭间,铁锅里的豆香始终未改,像一曲穿透茶马古道的白族古调。

凤羽,起凤村,这片土地有太多平凡女性,她们活得简单而纯朴,用爱、奉献、坚守……守护着乡土,经营着家庭和她们爱的人。

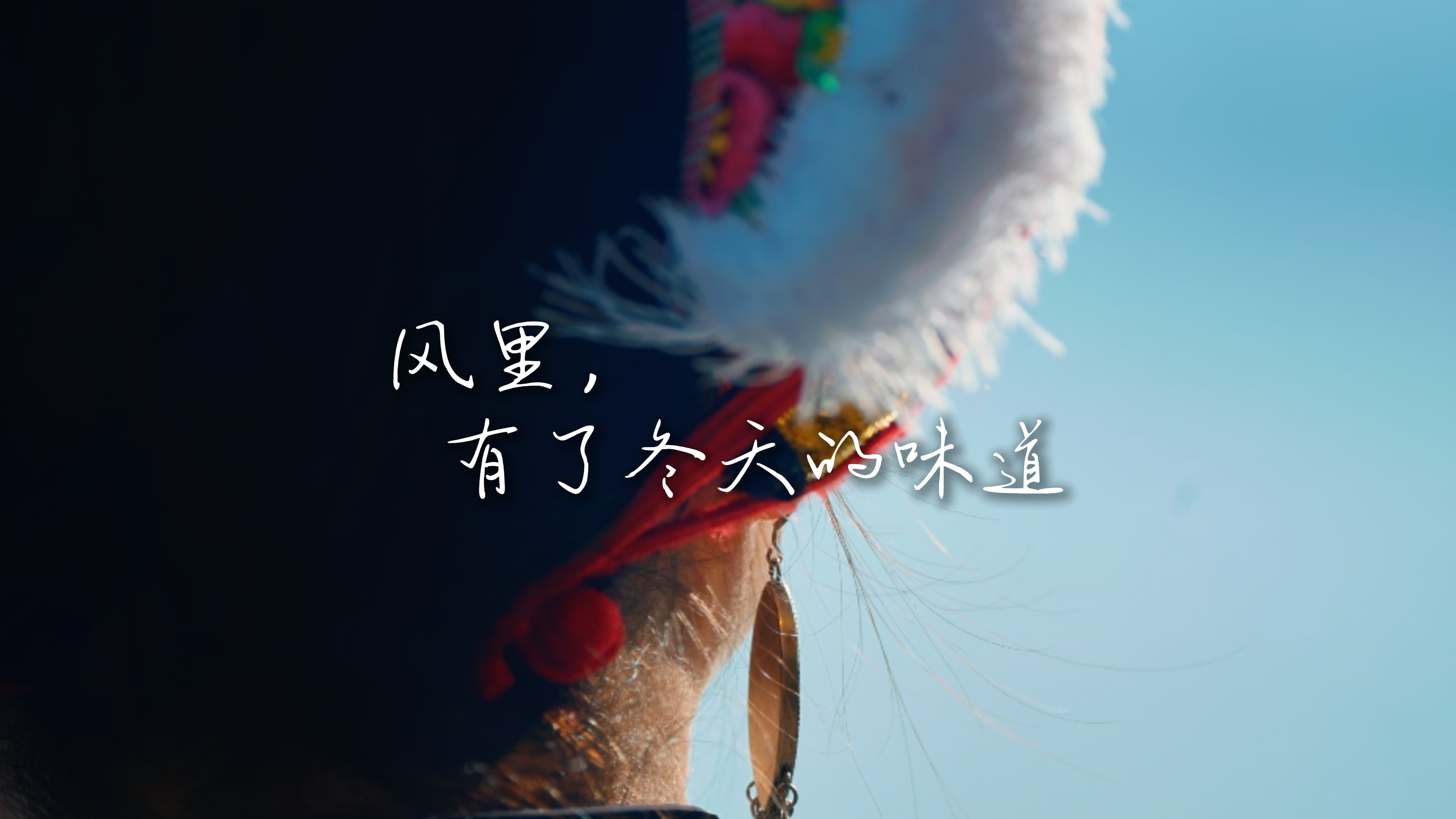

本主节——文化叠层在节日中苏醒

做完百位白族女性肖像展采访,刚好赶上凤羽这边一年一度最热闹的本主节。

早上和项目组伙伴一起去本主庙拍摄迎本主,在供奉完本主后,被奶奶们塞一手的吃的,白族话叫“Ga la”。

这里供奉的本主是的楚雄彝族三兄弟,为患病的母亲采药不幸坠崖而亡。三兄弟各有性格,本主不是高高在上的神明,而是生活中有优缺点的平凡普通人。本主出行,坐三轮、骑摩托。村子所有的人出动,着节日盛装,排长长的队伍,舞龙迎请。

起凤村的老妪们总在黎明前苏醒。背篓里的婴孩、磨台上的豆秸、祠堂梁柱新漆,把她们弯成谦卑的弧度。可当祭祀铜锣响起,这群腰缠围裙的女神忽然挺直脊梁——舞龙队伍最前头,杨阿太甩动苍苍白发,龙头拐杖击打大地如擂鼓。本主轿辇经过时,她往神像衣襟别了朵山茶,像给归家的孩子掸去风尘。

上百人的节日庆典,全村人出动,有很多都是七八十岁的老奶奶,村子里的男性女性各有分工,秩序井然。就连九十多岁的老人,大多精神矍铄,步伐矫健。在这里看到得不仅是节日,更是一个文化生态系统鲜活的呼吸节奏。那些被三轮车载着巡游的神明,恰是民间信仰最生动的现代性注脚。

这里的民风,纯朴热情。有着对不同文化信仰的包容以及豁达的生死观。

你能想象我第一次经历在墓地边吃席吗?阿婆在坟茔间支起灶台,印度教符号与白族三道菜完成一场味觉通婚。元明时期的墓地,墓碑上有印度的梵文。火光在阿婆银饰上折射出郑和下西洋时的月光。我们围桌而坐,发现生死簿原是本菜谱。

内心的某种旧有的价值观以及曾经对于死亡的恐惧,就这样被烟火气颠覆。

在凤羽,时光是奶奶们纳的千层底,逢得艾草香囊和小老虎,她们用皱纹收纳整片坝子的晨昏,让生与死在炊烟里达成和解。那些被鸡眼豆粉喂大的孩子,终将在异乡的深夜忽然读懂,为什么母亲总把第一碗豆花供奉灶君。在凤翔书院百年银杏树下和奶奶们拉家常,奶奶很开心的拿给我看,“小老虎做好啦!”聊着聊着我们一起开心的跳起了舞。

这里有好多好多平凡而朴素的故事,充满了生命的智慧。即使经历养家谋生的艰辛,奶奶们对生活的态度依然简单而充满热忱。

百年银杏又发新芽时,我忽然明白:白族女人从不佩戴本主像,因为她们自己就是行走的人间神祇。那些在田埂边哺乳、在宗谱上续写女儿名的身影,正用体温捂热整部边地文明史。

写在门楣上的文明密码

在凤羽,谁家请客吃饭,就用粉笔写在门上。

宴客通知是道算术题。谁家木门若现白色粉笔痕,必是某位阿嬷在解生活方程式:三斤腊肉加五坛梅子酒,等于四桌远亲近邻。数字随炊烟飘散后,空留门板上晕开的碳酸钙颗粒,成为比二维码更古老的信任凭证。

在我肠胃难受时,杨校长骑车去镇上买回一盒霍香正气水长送到手上,告诉我,喝完就好了。

在凤翔书院,第一次见面只打了一声招呼,就让我帮看摊儿的奶奶。

每采访完一家奶奶,走得时候都会塞你满手水果、饮料和零食。

无数个时刻,我对生命有很深困惑,于是去寻访深山里的禅师智者,与街边摊畈、田间农人对话……

禅师的竹杖戳破晨雾时,早点铺已炸好第三锅油条。"年轻人总爱问溪水为何向西流",卖豆粉的大姐舀起朝阳,"不如尝尝我这勺顺时针旋转的乳扇汤"。

当我把困惑晾在书院天井曝晒,忽见梁上燕子正用衔来的粉笔头,在元代柱础写第六种解法。

在行走过程中,不断的被一一解答。

年轻人,困惑那么多。去做事情,别想太多。

摄影:婷婷、邵邵、Dora、郝京强

视频:云卿

扫码关注,带你遇见云南这片土地上更多的人文故事

小红书:南方姑娘在大理