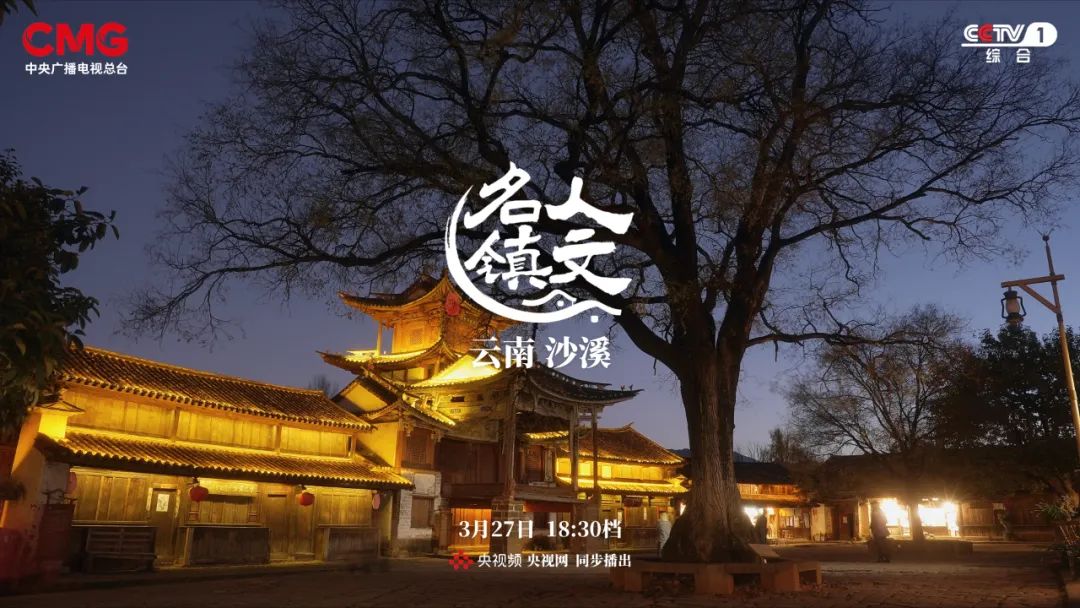

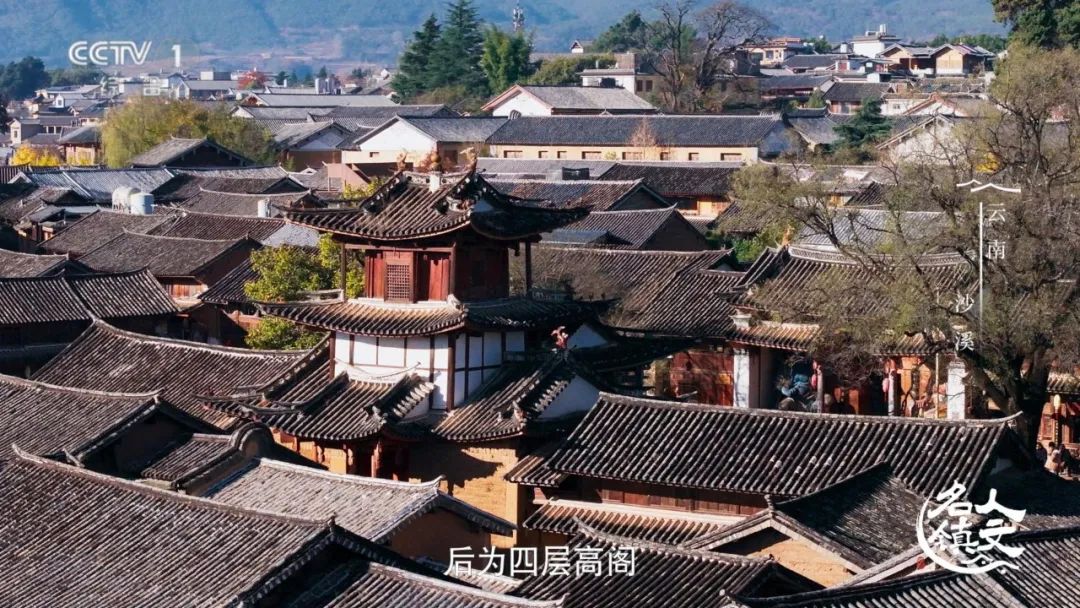

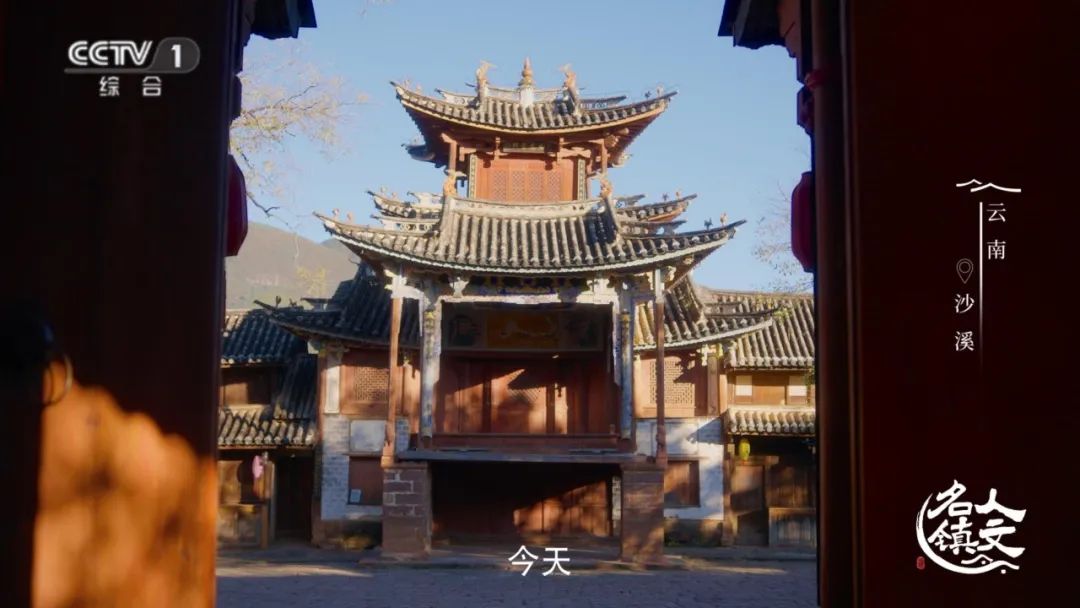

沙溪古镇,隐匿于中国西南地区的横断山脉东部,它凭借独特的地理优势与富饶的物产,成为茶马古道上的贸易重镇。

八方商旅在此汇集,他们带着各自的梦想,在这里碰撞、交融。今天,那些文明流转的奇妙故事,依然静静流淌在沙溪的每一个角落。

茶马古道上的“神秘客栈”

开辟于唐代的茶马古道滇藏线,是以茶叶和马匹贸易为核心的商贸通道,长久以来都是中国西南地区与西亚、南亚经济文化交流的重要纽带,因此留下了很多马帮文化的印记。

对于常年出滇入藏,行走在茫茫群山中的马帮而言,寻找一处可以安全进行货物中转、商队休整的地方显得尤为重要。唐代开辟茶马古道伊始,沙溪就因丰饶的物产和平坦的地势,成为马帮进入青藏高原前的一个大型补给和休整之地,一些无力翻越群山的小型商队,则把这里作为终点交易货物,于是,沙溪逐渐成为茶马古道滇藏线上最繁荣的商贸集镇之一。

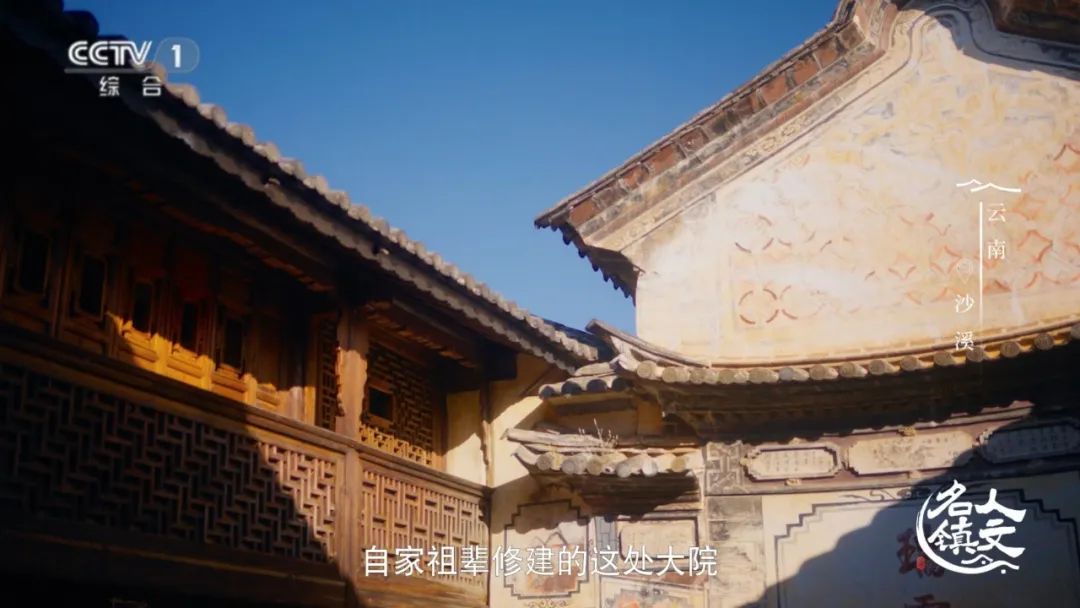

古镇上,有这样一座与众不同的文物保护建筑。它建于清代,院落是典型白族“三坊一照壁”的格局,有趣的是,大院内部藏着很多神秘设施——墙壁上有能窥视院外的瞭望孔、有用来存放钱物的“暗格”;有隐藏货物和人员的幽深地窖;连睡觉的床铺都被制作成一个放倒的柜子,可更安全地保护货物财产,就好似武侠电影里机关四伏的客栈。

云贵高原上的“鱼米之乡”

沙溪四周的群山,阻挡了来自外部的冷空气,蜿蜒而过的黑惠江带来了充沛水源和肥沃土壤,使沙溪自古便是云贵高原上的“鱼米之乡”。

饵块,是沙溪人的传统食品,制作工艺非常简单,将蒸煮过的大米反复舂捣,再把黏稠的米糊捏制成紧实的长方形,最后将其风干。易于存放且烹饪简单的饵块,是马帮在旅途中重要的能量来源。

饵块既可以直接食用,也可以烤制后涂上酱料,包裹配菜,形成香气四溢的烤饵块,这也成为来古镇旅游的人们必打卡的一道特色小吃。

独特的围炉煮茶“飞盐茶”

在与沙溪一山之隔的弥井村,围炉煮茶是当地人喜爱的一种休闲方式。饮茶过程中,最吸引人的便是喝茶人手中握着的白色盐块。

1.5亿年前,弥井村还处于深海之中,随着地壳和气候不断变化,蒸发后的海水给这里留下了丰厚的盐分沉积,形成了富含盐分的卤泉。唐代时,弥井人通过高温蒸煮使盐结晶,逐渐掌握了将卤水转化为食盐的方法。

“飞盐茶”是昔日马帮补充盐分的极佳饮品,久而久之,长期与马帮接触的沙溪及周边村落的人们,也形成了饮用“飞盐茶”的习惯——烧水的同时,弥井人会将盐块放入炭火里加热,大火炙烤的盐块慢慢释放出一种独特的烟熏焦香。将沸水注入茶碗,然后迅速把滚烫的盐块放入其中,一杯焦香、茶香结合,口感微咸的“飞盐茶”便沏好了。

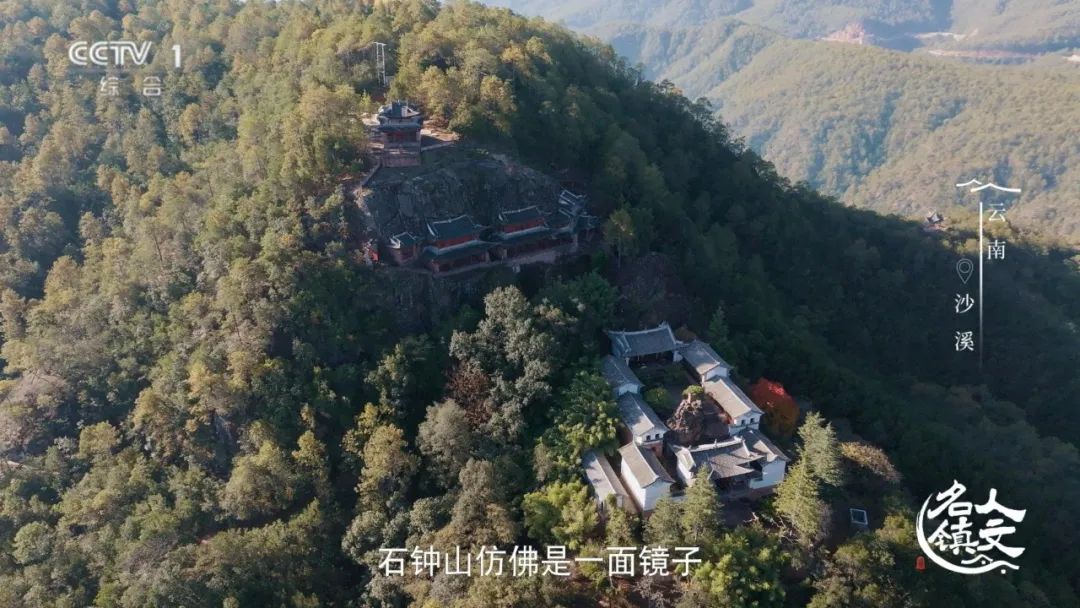

“南方敦煌”石钟山石窟

茶、马、盐,这三种在古代世界极其重要的物资曾汇集在此,中国乃至大半个亚洲的商贾纷至沓来,使沙溪成为多元文明的沟通渠道。

石钟山石窟,雕刻于公元850年至1179年,素有“南方敦煌”之称,是云南现存规模最大的石窟群。石窟中139尊佛教和各色人物的造像,见证了从唐代开始,不同文化、不同国家的人们在沙溪交融共生的历史。

沙溪古镇也因此成为了探究茶马古道及文化融合的珍贵样本。

自古以来,沙溪就是多元文化的交汇之地,险峰峻岭间的蹄印、卤水蒸腾的云雾、商贸繁荣的集市,使不同民族、不同文化的人们在这里交融共生。

今天,络绎不绝的中外游客来此探秘寻游,沙溪正在成为中国在全球范围内最知名的小镇之一,自信地向世界讲述着中国文化的独特魅力。

《人文名镇·沙溪》于3月27日在CCTV-1央视综合频道18:30档播出,央视频、央视网同步推出。