人有姓名,地有地名

地名是历史的产物

也是“一方水土养一方人”的

集体记忆与乡土情怀

今天我们一同走进

首批州级地名文化遗产——宾居

?

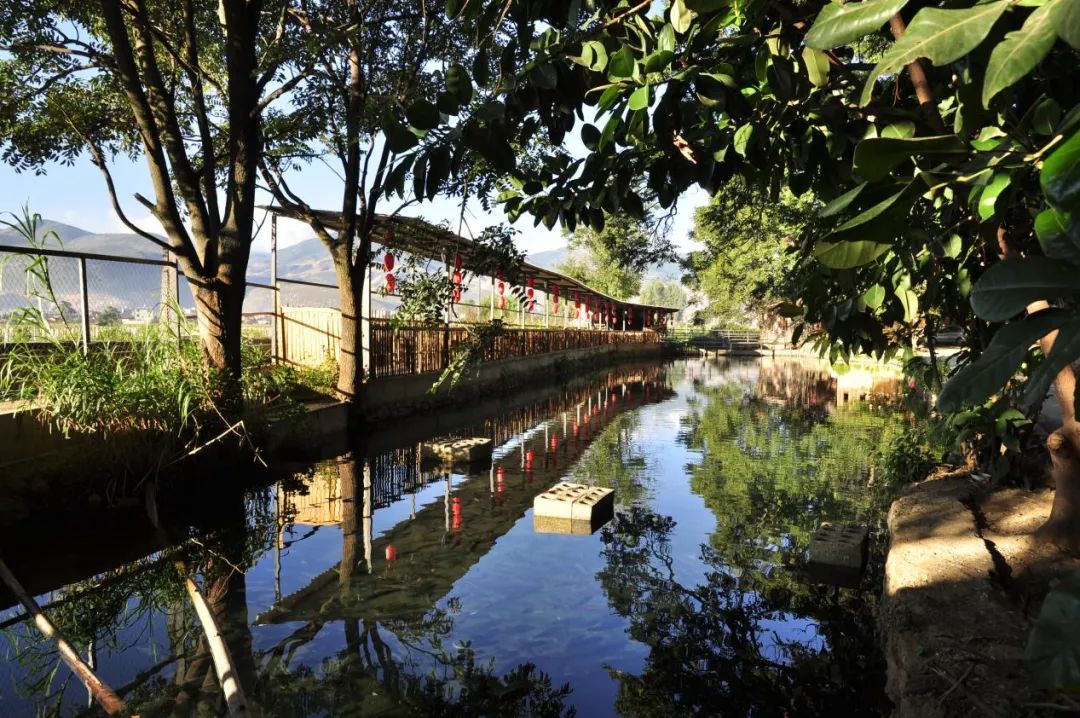

宾居镇全景

地名介绍

宾居,位于宾川县城西南部,东邻州城镇,南连祥云县祥城镇,西接大理市凤仪镇,北交大营镇。它是宾川在史籍上最早出现的地名,是古越析州(诏)故地。经历了4000多年的沧桑演变,“茶马古道”东支线穿腹而过,千年古镇名副其实,文物古迹丰富。2014年被农业农村部评为“全国一村一品柑桔示范镇”,宾居村被评为第三批中国传统村落,2015年被评为大理州文明小镇,2017年成功创建为省级生态文明乡镇和省级卫生乡镇,2021年被评为省级文明乡镇,2024年被评为全国农业产业示范镇。

地名由来

“宾居”和“越析”地名联系紧密。“宾居”之名,最早见于唐咸通四年(863)樊绰《蛮书》载:“越析,一诏也,亦谓之麽些诏。部落在宾居,旧越析州也。”宾居源于白语,“宾”为白语“盐”的意思,“居”为用勺子取盐。“宾居”意谓“产盐或易盐之地”。“宾川”地名起源为“宾居”,随着考古资料的不断丰富和对民俗、语言、民间文化研究,“宾川”之名由宾居—宾居川—宾川逐步演变而来。《鲁川志稿》的作者王富认为:《蛮书》中“盐谓之宾”,与本川(鲁川)白语盐谓之“弼”有的曰“敝”为近音。本川老人称宾川州叫“弼造正”(即盐场州——明弘治前为古盐场,建州后白语呼盐场州)。宾川一语是白语盐场、盐川演变而来。

历史沿革

宾居的历史经历了由棘人向僰人演变(战国至汉晋),进而到白蛮、磨些蛮碰撞(唐),再到汉人(明朝屯垦)与其他少数民族磨合交融的演变。公元前307年,越国被楚国灭亡后,一部分越人败退至洱海以东的宾居地区(今宾川和大理市海东、鹤庆县黄坪、永胜县金沙江以南)定居,宾居因此在相当长的历史时期被称为“越析州”。公元652~664年前后,磨些人分两次南迁入住宾居,建越析诏。唐开元二十六年(公元738),越析诏被南诏统一,五代、两宋时期,属郑买嗣大长和国、赵善政大天兴国、杨干贞大义宁国、段思平大理国地,明清为宾川州下辖宾居里、宾西耆,民国为宾居街;1950年,属上川区,称象西分区;1955年,为宾川6区5镇之一,称宾居镇;1958年,称宾居公社;1962年,称宾居区;1966年,称先锋公社;1984年,称宾居区;1988年1月,撤区改宾居乡;2000年7月,撤宾居乡建宾居镇。

经历了许多世事巨变的宾居

历经历史长河的洗礼

经过千百年多民族的和谐交融

如今的宾居

蕴藏着丰富的历史人文底蕴

?

宾居是宾川最早最大最繁华的集镇,有当地建筑年代最早、保存最完好的清真寺(州级文物保护单位),有古色古香的宣礼楼,有质朴巍峨的文昌宫,有清廉家风代代相传的“朱子家训”,是《赶马调》的发源地,是宾川花灯之乡,也是徐霞客重要游线标志地。

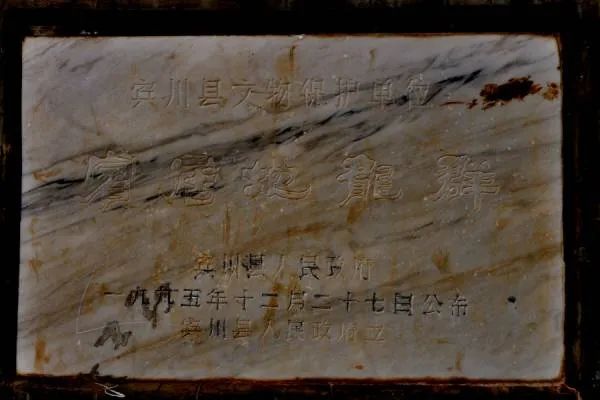

建于明代的宾居地龙群(姚家地龙、新地龙、粉坊地龙、陈家地龙、乌龟地龙)是一种“行水暗渠”的灌溉方式,旱可积水,汛可排涝,是一种较为先进的水利设施,是古代人民充分利用地下水资源的创举,1989年2月,宾川县人民政府公布宾居地龙群为县级重点文物保护单位。

?