2006年,中国艺术研究院博士生导师唐健寻梅至花桥村,发现博南古道博物馆内盛开的中国三大元梅之一的古道元梅。此后18年,唐健及其团队每年都会到这里写梅画梅,各地知名画家、书法家、摄影家、媒体记者以及喜梅人士,接踵而至,花桥村元梅“世界第一奇梅”“中国第一壮梅”“中国最美古梅”的美名远扬四海。中国野生植物保护协会、中国画学会、中国乡土艺术协会、中国林学会、梅友公社、中国林业美协年年聚首花桥村,“对话”五朝古梅,探讨梅花精神。

于是,赏奇梅、绘古梅、品梅艺的“侯鸟式”文艺研学旅居模式在永平县博南镇花桥村逐渐兴起。村民们除了从事传统的种植养殖业以外,已尝试走出了发展民宿、农家乐等乡村旅居业实现增收致富的路子,这个居住有汉、彝、白、回、傈僳族等民族的千年古村焕发出了新的发展活力。

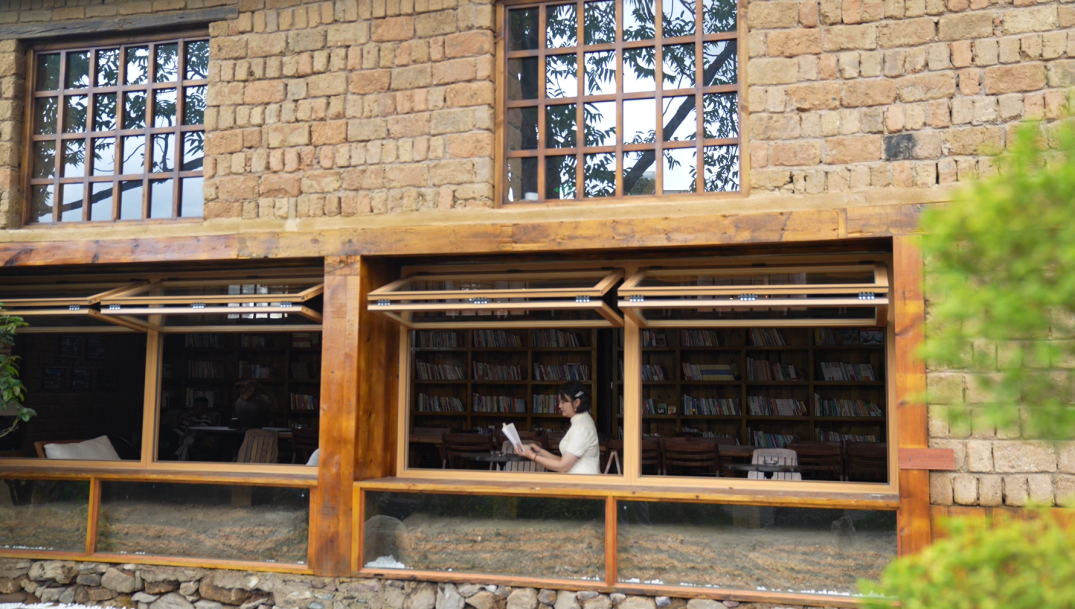

花桥村,隶属大理州永平县博南镇,历史文化底蕴深厚,山川景色秀美。近年来,永平县委、县政府立足花桥村特色优势,科学规划村庄发展布局,实施保护先行、合理开发,致力于将花桥村打造成农文旅融合发展的乡村振兴示范点。结合花桥村实际编制了《云南省大理州永平县博南镇花桥村保护发展规划》和《花桥村传统村落保护规划》,以古道上遗留下来的古村落、古元梅、古县衙、古税司等历史遗迹为重点,加强传统村落的保护和开发,修复了村内全境古道,修建了博南古道博物馆、博南书院等特色建筑,让古丝路驿站重现往日魅力。深入挖掘保护历史文化,围绕花桥古村遗存,对民族文化、建筑文化、商业文化、宗教文化等有针对性的进行普查、研究,对非物质文化遗产花桥雄狮队进行保护和扶持,对一批明清时期的碑刻进行了抢救性收集。

为确保规划的落地实施,永平县委、县政府以一张蓝图绘到底的决心和务实的工作作风,成立了工作组,结合村内实际,详细制定工作目标,明确工作职责,充分调动村组干部的积极性,确保各项任务都能够及时落到实处。在不懈努力下,花桥村被先后评为中国传统村落,省级旅游扶贫示范村、省级美丽村庄、省级旅游名村、省级绿美村庄。

永平县立足长远,把大力发展乡村旅居作为村域经济提升的突破口,积极协调争取项目及资金,2015年以来共争取项目资金6177多万元,用于全村交通、水利、通讯、电力、人居、文体等项目建设,利用沪滇协作契机,投入沪滇资金2000多万元,持续夯实花桥村基础设施建设和提升农村人居环境建设;以“政府项目解难题,村集体资金补漏洞,村民支持建家园”的三级共建共享模式,开展“清洁家园”“美丽家园”建设,解决了村内“路”“水”“污”“亮”等基础设施的问题,村集体资金开发公益性岗位,解决本地村民就业的同时也维持了村内干净整洁的人居环境,通过宣传动员和以奖代补资金奖励,村民自发清洁家园、田园、圈舍,并积极参与到乡村旅游产业中来。

村集体在核心区内收储了21户闲置老宅院,并对老宅老院进行修缮,通过项目实施和招商引资,落地引进第三方开展文旅业态置入,将闲置低效宅院“变废为宝”,有效补齐“吃、住、行、游、购、娱”六要素短板。

如今,花桥村已建设成为名副其实的“宜居、宜业、宜游”的特色乡村旅居古村落,开民宿、办餐饮等正逐渐成为村民就业致富新路径。

永平县围绕“一座可阅读的古村落”品牌创建,积极宣传打造花桥旅居新形象,提高花桥旅居知名度,利用“中国梅花精神研讨会”契机,在国家乃至国际平台宣传花桥元梅,邀请国内知名运动员参加“花桥69”博南古道徒步赛,为花桥出圈探索“体育+旅游”新赛道;依托各类爱梅文艺界名人,在各类媒体,采取多种措施,加强对花桥旅游资源的宣传推介。高度重视、保护好古道元梅的同时与复旦大学合作,成功招商并投产元梅C9产品,努力变“文化流量”为“经济增量”。突出特色,打造具有特色的书屋、咖啡馆、民宿和餐饮,吸引更多的客群前来旅居。为了吸引更多文化名家到花桥长期写生旅居,村里还无偿提供博南书院作为写生基地,并由专人提供吃、住等基本服务保障。

近3年来,到花桥村画梅写生、研学考察的专家、学者等旅居人士累计超过300名,同时由文艺旅居的“虹吸效应”引入游客5.7万人次,带动村民就业40余人,实现村民增收90多万元。

记者:张婧怡 关友芳

编辑:朵朵 李玲

责编:苏巧