清晨,当第一缕阳光洒向大理苍山的脊背,翠绿盎然的茶园逐渐被唤醒。位于苍山中和索

道下的四时春茶园内,迎来了今天第一批体验制茶的客人,茶园主人苏学志正在讲授制茶技艺……

苏学志,国家高级评茶师,非物质文化遗产代表性项目大理传统制茶技艺传承人,作为一名茶人,三十年如一日,用心做茶,打造“四时春”苍山茶品牌。在他的心里,还有一份对于大理茶文化的传承与坚持。

“四时春”品牌始创于1903年,苏学志是第四代继承人,20多岁开始接手家里的生意,当时在下关子河茶街经营着一家茶叶经销商铺,并有自己的茶叶精制厂。2007年,苏学志关闭精制厂,承包了现在的才村茶山。“当时,大理传统制茶技艺很没有引起重视,苍山茶不知名,卖不起价格,也没人愿意从事苍山古茶园的管理和生产工作。”苏学志回忆说。看着祖辈在大理传统制茶技艺上的坚持,苏学志决定专心把制茶的手艺传承下去。

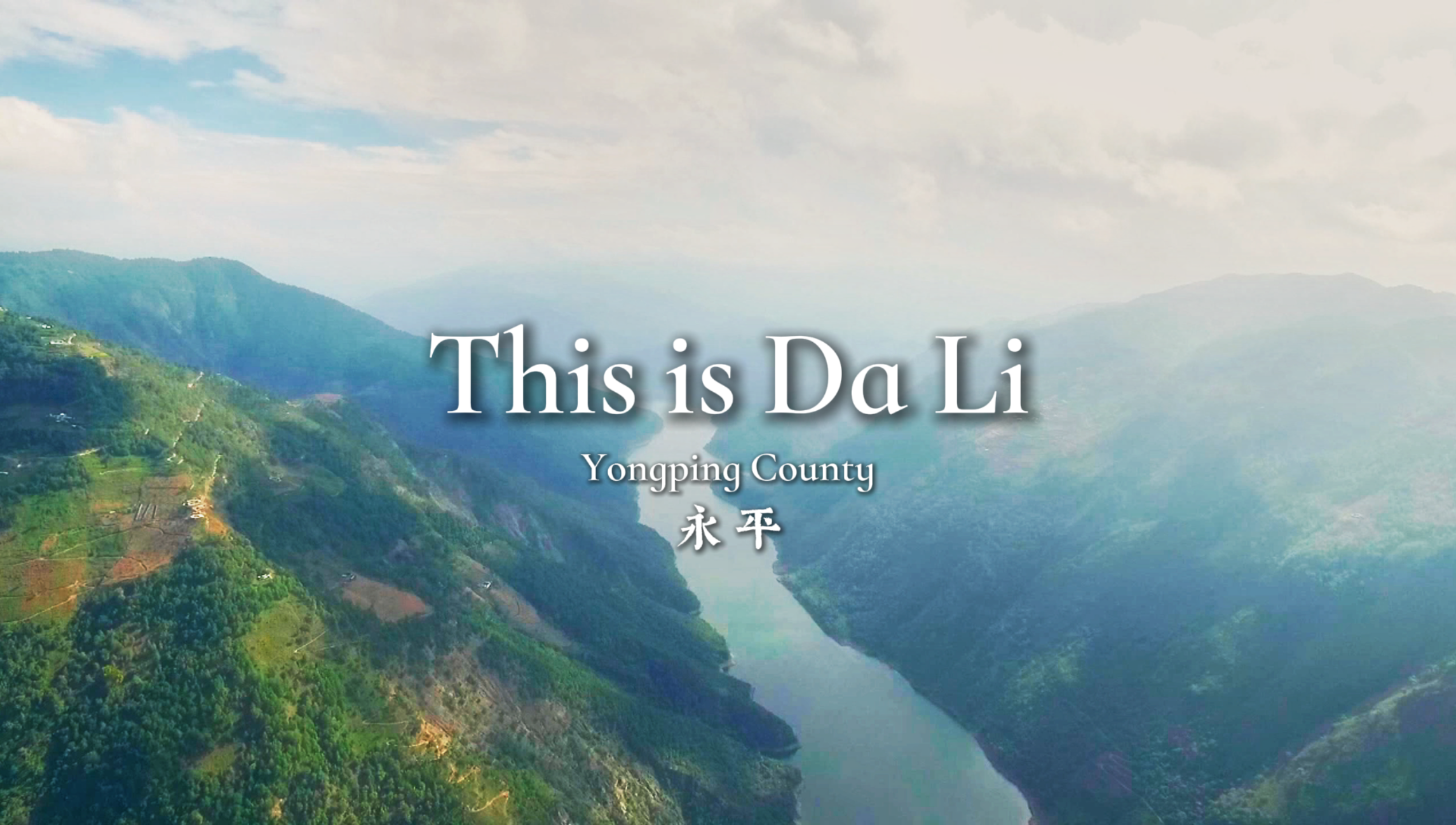

四时春茶园位于苍山中和峰下,坐落在2200-2600米海拔之间,占地1400亩,主要为云南大叶种茶,多年来,茶树都是按照野放式种植,只进行人工除草和修剪,是典型的生态茶园。“这块茶园几乎都是古树茶,一部分是修剪过的矮化茶树,树龄在70-80年,还有一部分是未修剪过超过100年的古树茶,都是高龄低产茶。由于苍山海拔高,又是有机种植,茶叶的品质非常好!”

开始经营茶园后,苏学志在茶园建起了大理传统制茶技艺体验中心,依托大理丰富的旅游资源,运用“互联网+”模式,让苍山茶和大理传统制茶技艺进入了大众视野,开启了“茶园+研学”的基地模式。“刚来茶山的时候,茶叶滞销,没有游客知道苍山茶,我们就到景区去给游客介绍、讲解,让他们品尝苍山茶,了解我们的制茶技艺,再通过网络推广,客户慢慢就积累下来了。”

慢慢地,一波一波的游客、研学团队纷至沓来,四时春茶园也热闹了起来,采茶、制茶、品茶、学茶……全身心沉浸式开启茶文化之旅,还可以在茶园认领一棵茶树,全程参与茶树的生长和管理。

大家探山寻水,穿梭在风景秀美的茶园,体验采摘茶的乐趣,享受茶山的清新空气,感受着苍山深处的惬意生活,也让这个沉睡太久的古茶园重新焕发了生机。

“大理苍山茶在明朝时期曾作为御茶出现,但其产量少,知名度低,没有很大的市场。2000米海拔以上的茶叶有兰香,苍山植被好,气候冷,兰香就比较明显。”为了极致保留苍山茶的原香,苏学志一直坚持大理传统手工制茶。

“我们的茶以苍山大叶种晒青茶作为基本原料,清明前后采摘一芽一叶和一芽二叶初展为原料,再经过杀青、揉青、晒青、称量、蒸揉、压制成型等十余道工艺制作,所有步骤基本为纯手工操作。”苏学志说,大理传统制茶技艺和云南其他地区做法不同,对于茶叶的熟化程度不同,在制作中不激发茶叶的香味,更多的是保留茶叶原香!

多年来,苏学志在保留传统手工制茶技艺的同时,不断深入自然,不断更新制作技艺,也练就了“看茶、做茶”的本领,根据不同鲜叶的特点制定最优的加工方案,研发了“苍山凤羽”“苍山奇兰”“苍山早春”等一系列深受大众喜欢的茶品,让每一口茶汤都携带着大理苍山茶独有的山川灵气和自然韵味。

“在今年的一次非遗研培学习中,云南各地的非遗茶人都带着茶叶去审评,我就带了我们一款白茶去,审评完后专家都被惊艳到了,审评团队都没想到苍山还有这样的好茶!”苏学志激动地说。

说到对茶园和未来大理传统制茶技艺传承和发展道路的展望,苏学志说,“希望通过茶园研学体验,让更多的人了解和学习大理传统制茶技艺,同时,不断提升苍山茶的知名度,争取让大理的苍山茶在云南茶中占有一席之地”。

正如苏学志所坚守的,大理苍山的古树茶是大自然的馈赠,传统手工制茶技艺是民族的瑰宝,他将继续守护这片茶园,传承制茶技艺,让大理苍山的茶香飘向更远的地方。