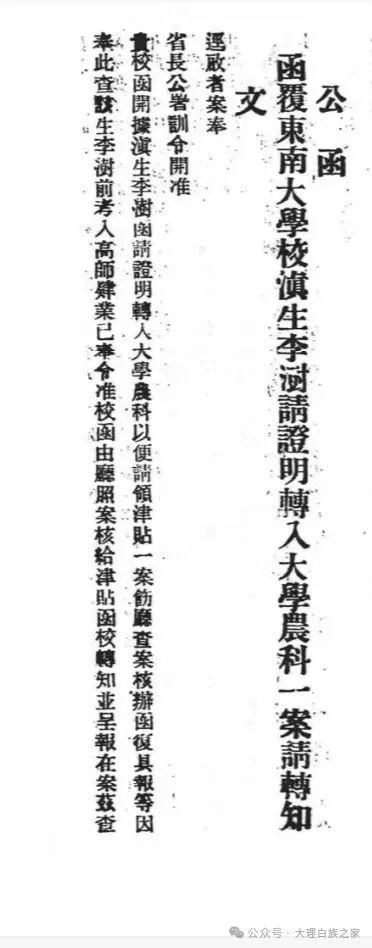

就读南京高等师范期间,李瑞棻作为云南省参议员,自日本考察地方自治回国,专程绕道南京看望李澍,向他讲述日本通过专科教育发展实业卓有成效的情况,告诫他农强则国强,劝说他以学农科为宜。李澍听从父训,励志农学,随即向学校提出申请,由东南大学发函至云南省教育厅报批后,正式改读农学专业。读书期间,他勤勉刻苦、不断精进,于1925年从东南大学毕业,获农学学士学位,是云南省第一位畜牧专业大学生。

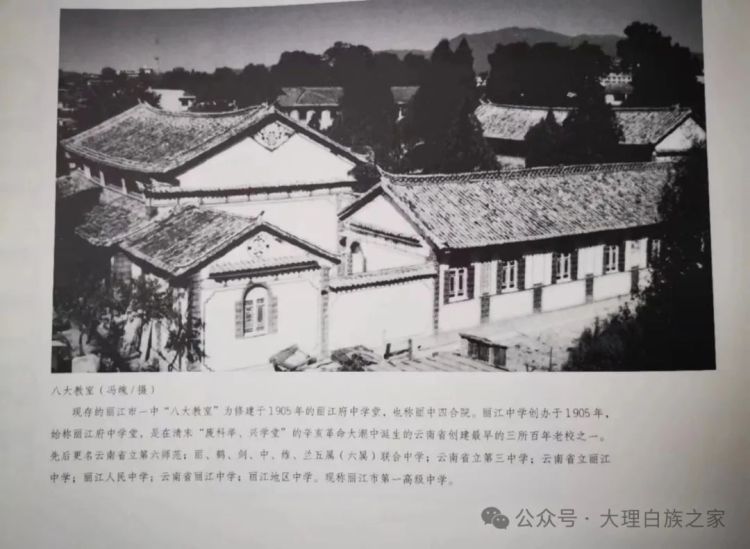

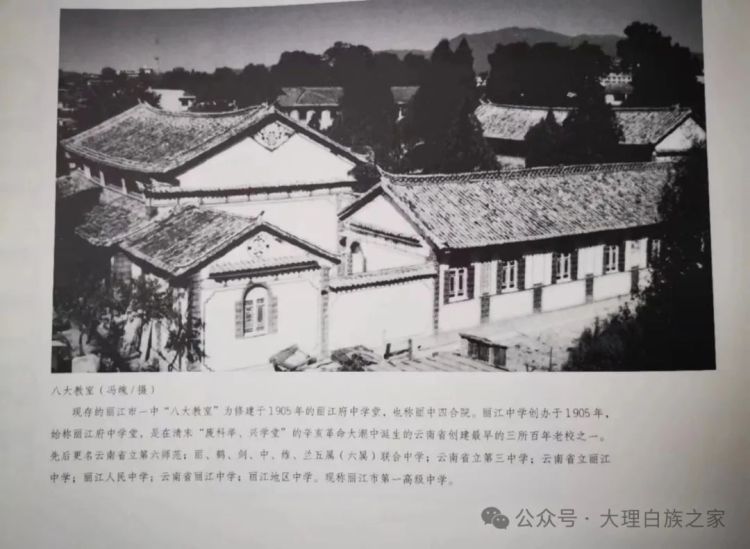

1925年至1926年,李澍任职于云南省实业厅,从事苗圃园艺指导工作。1926年至1929年任教云南省昆华中学、昆华师范,后任云南省农业学校农艺及乡村教育课程教师。1929年调任云南省丽江中学校长,1933年调任昆华农校校长,1945年调任云南省建设厅农科科长,期间对示范改良籽种、预防病虫害、发展畜牧业、培养兽医等方面屡提意见及建议,均被采纳并取得成效。李澍长期从事教育和农学工作,深知兴国之道教育是根本,故一直在教育领域孜孜不倦、教书育人。1929年7月至1932年任丽江中学校长时,正是他大显身手、发挥才干的重要时期。丽江中学创建于1905年,时称丽江府中学堂,是云南省创办较早的中学之一,曾被称为“滇西北革命和文化的摇篮。”适逢九一八,日寇侵略我国,东北沦陷,他带领师生发电声讨日寇的侵略行径,组织学生抗日义勇军,开展军事训练,以期开赴抗日前线,体现了一位有骨气的知识分子的爱国精神。同时,他积极向省教育厅申请教育经费,补充图书、仪器、标本等,创办了女子师范班及藏语培训班。丽江中学八大教室是他筹款并由昆明带来设计图纸兴建的,还建设了学生宿舍等工程。李澍任职期间“审时度势,顺应潮流,积极支持学生的爱国行为,经营学校有方,在丽江中学的发展史上功不可没”(见《丽江中学校志》)。在这样宽松和谐的校园内,自然涌现出了大批的进步学生,他们中有张旭、李瑾、杨尚志等,是丽江中学的骄傲与自豪。

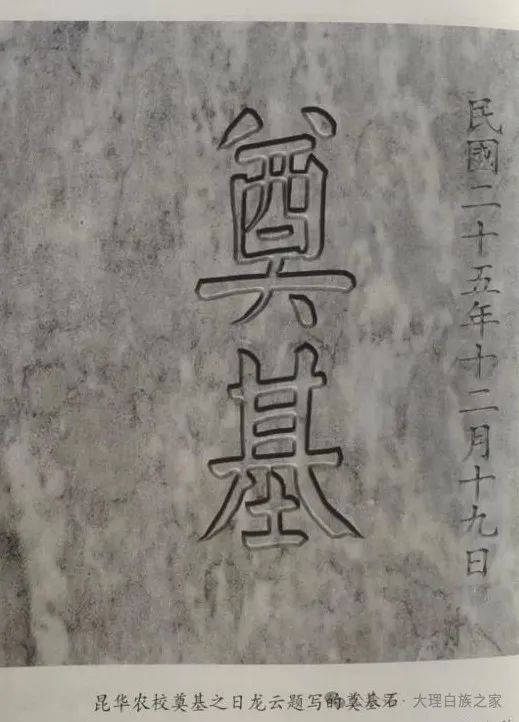

1932年1月,李澍调离丽江中学,担任云南省昆华农校校长。当时的校址在今华山东路的大德双塔寺内,校舍陈旧不堪。为确保师生安全教授和学习,他多次找省教育厅厅长龚自之,请求在西站外蔡家村建盖新校舍,并就其专业知识,结合云南省农业发展要求,以及先进地区经验,拟定了较完整的建校规划,上报审查并批准实施,迁建工作于两年内次第完成。新建的昆华农校教学楼是当时昆明最雄伟的建筑,堂皇、坚固、美观,冠于当时之任何机关和学校之首。

李澍对云南农业教育的贡献荫泽后人,1999年中国大百科全书出版社出版的《云南大百科全书》,称他“对办大农业教育有深刻认识,在积极筹设粮农课程的同时,开办学校农场,增设畜牧兽医和蚕桑等专业,是云南开设桑蚕专业教育的先驱人之一。主张科技兴农与兴农益国。抗日战争期间,农业学校多次被迫迁移,在极为艰难的情况下,他主持校政,孜孜不倦,十余年间培养毕业生达数千人。”这是对他领导云南农业教育事业的肯定与褒扬。

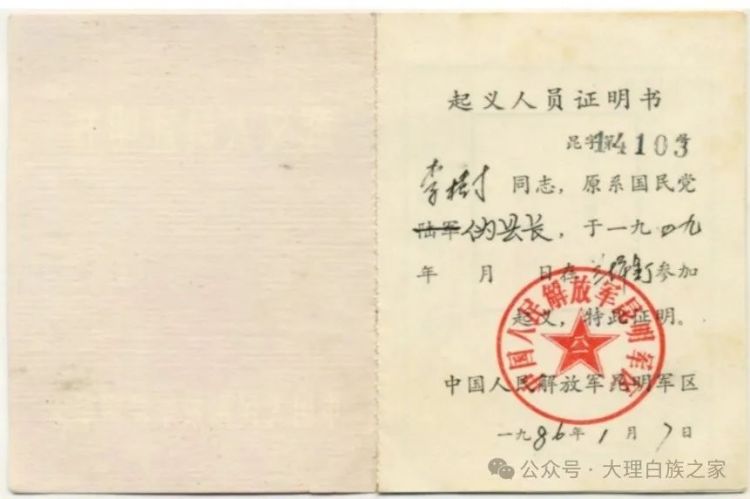

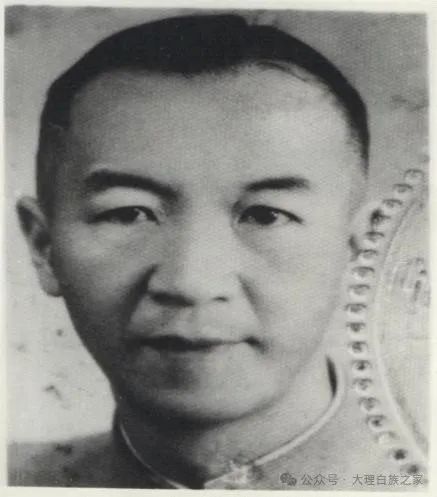

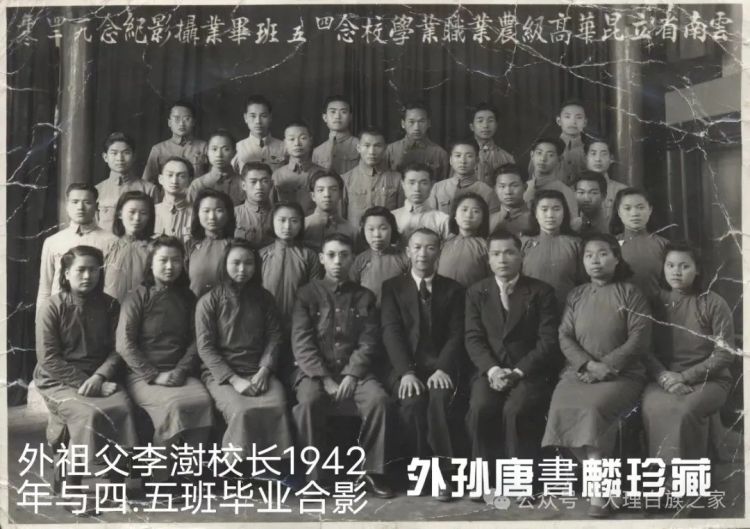

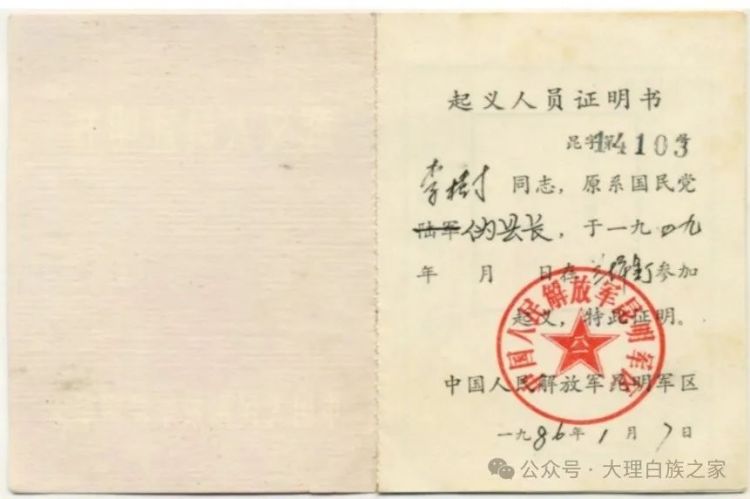

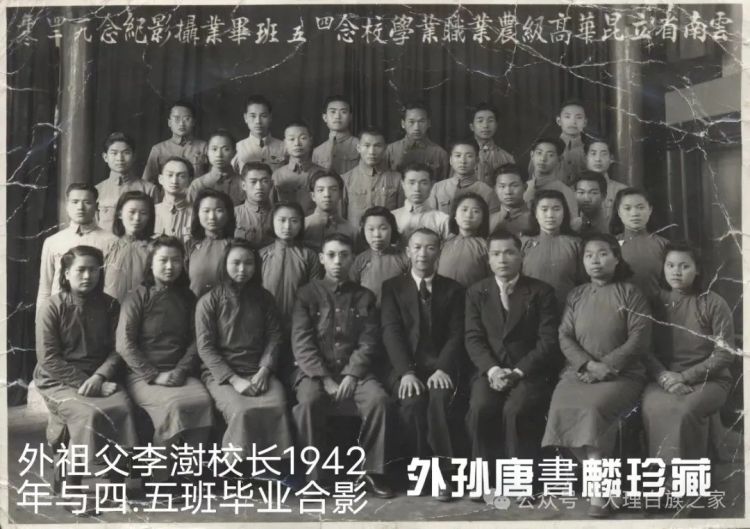

▲李澍(前排左五)1942年与省农校四、五班毕业生合照1948年10月,李澍接云南省民政厅任命,赴兰坪任县长。当时,张旭、李瑾、杨尚志等人在滇西北积极开展革命活动。受他们的影响,李澍提出了兰坪和平起义的构想,并于1949年5月2日托王昆生找到张旭,说明急迫让解放军边纵七支队派人去商议和平解放兰坪事宜。张旭及时向七支队负责人黄平、欧根作了汇报。张旭曾回忆:“经决定让我尽快去兰坪,黄平随即对我说‘即使李澍有多少金子银子,也要保护好,让他带回剑川,同时保护他全家生命安全’。次日一早我带上张贡臣、方林煜,还找到了甸南镇下坪的梁贞福(兰坪议会议长罗一河之女儿)出发兰坪。5月5日下午就抵达兰坪县城参议会,参议长罗一河对我说‘李县长同我商量过了,要请你进来,有些事情好说好为一些。’随后李澍来了,一见面就说‘剑川起义后,我们很着急,才同罗议长商量,决定请你来。主要是希望和平解放’。我向他们传达了滇西北工委的意见,他们都很高兴。我和李澍、罗一河二人举行三天谈判,内容是如何实现和平交枪交人。我把黄平同志的意见告诉李澍,只要他和平交枪,完全可以保证他本人和家属的生命财产安全,这一点李澍完全相信。另外,该交的账册、财产等要保管好,做好移交的准备工作。李澍在谈判时也表示‘我是剑川人,我一心一意想把枪交给剑川人民自卫军,我怕枪被别人拿走’。我们还研究了如何做县常备队的工作,争取和平交枪的问题。6日,我和他们进行了第三轮会谈,已谈妥谈好了,确定由李澍将县大印交给县参议会,各部门人事暂时不动,要我们派人来接管。会谈后他(李澍)交了一只小左轮手枪给我,子弹40发。11日,我让方林煜送李澍回剑川。”(张旭《同国民党兰坪县长李澍谈判经过》)。李岳嵩曾记述:“李澍、罗一河他们,在对待和平谈判、解放兰坪的态度上,是一不抵抗、二不破坏,如不是这样,则又是另一回事了。他们不破坏具体表现在,当时有田赋款(半开)九千多元,他们不瓜分、不转移,而是全部向我移交。如果他们要破坏的话,在当时兵荒马乱的混乱情况下,他们完全可以三一三十一地把钱瓜分掉,最后可以赖在被'共革盟'抢走的头上。但他们并没有这样做,对账务表册、文件档案等也不损坏,造了清单全部移交。至于不抵抗的表现,还有王北光带部队进金顶时,不遇任何阻力,没有碰到什么关卡防堵。”(李岳嵩《同国民党兰坪县长谈判的经过》)。李澍回到剑川后积极参加社会活动,1949年11月20日,剑川县城早街子发生火灾,火势烧向桥头街,最终在北门逐渐熄灭。火灾后出现了数百灾民,李澍对受灾的乡民伸出援手,对没有地方投靠亲友的乡亲,就让他们住到南门忠义巷九号自己家里,并给予粮食协助渡过难关。1951年4月,李澍被错处。1986年1月予以平反,恢复起义人员身份。