大理市历史悠久、文化灿烂、民族风情浓郁。这里古建筑数量多、密度大,据统计,大理市现有不可移动文物288项,其中,已公布各级文物保护单位101项。古建筑是历史的载体,也是文化的烙印,榫卯之间,飞檐之下,有根脉,有乡愁,更有生活。大理融媒推出《古建筑里读懂大理》系列报道,循着古建筑的名字,触摸历史的痕迹,穿过“三坊一照壁”的院子,聆听人间的故事在木楹青砖间泛起的回音……

今天推出系列报道第三期,一起走进大城村古建筑群:是文化 更是“寻常百姓家”

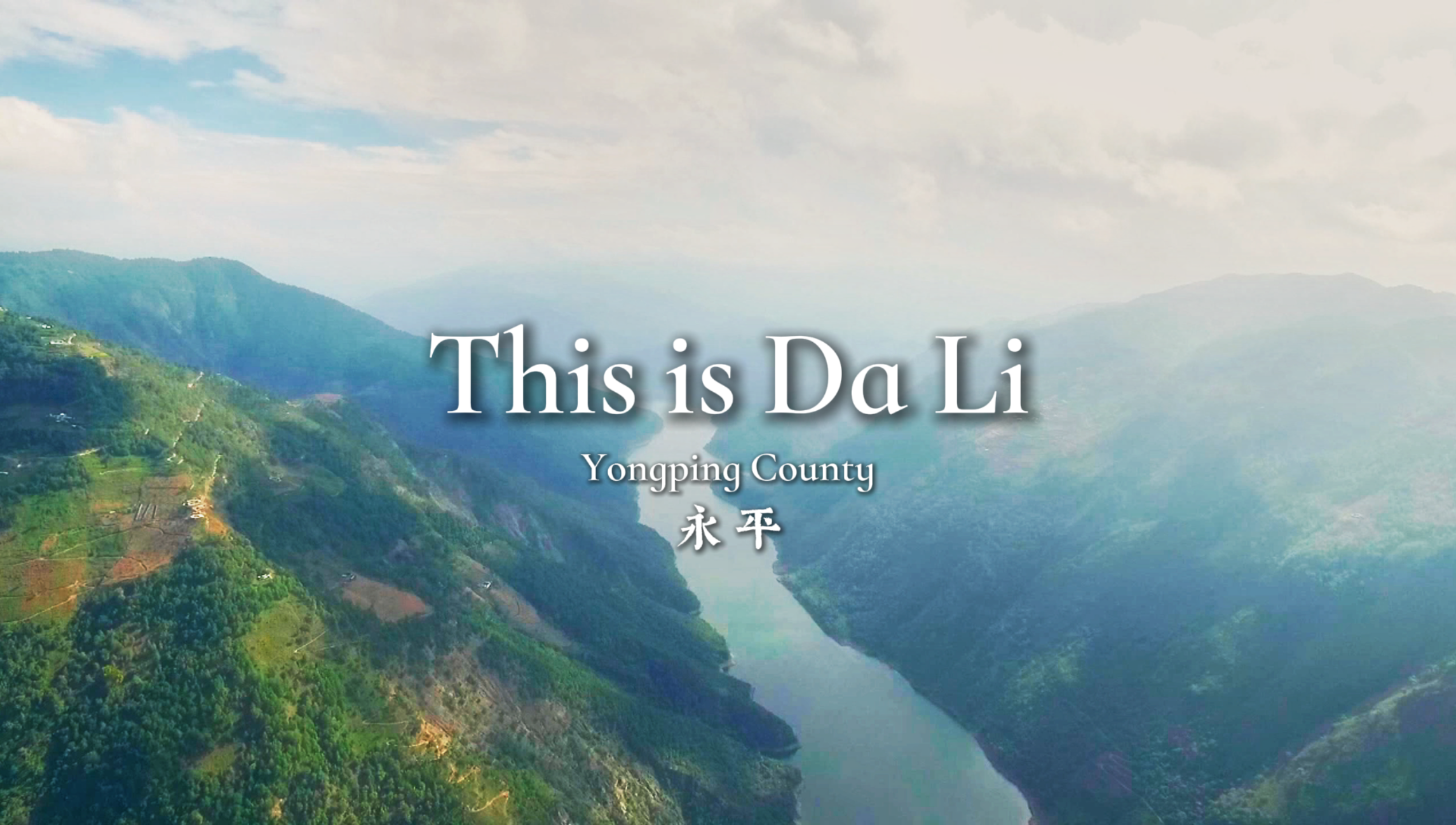

“天造地设鲁川景,三峰山下大城村。”大城村背靠风光雄险奇秀的三峰山,一半是白族民居;一半是田园阡陌,俨然一幅山水田园的美丽画卷。

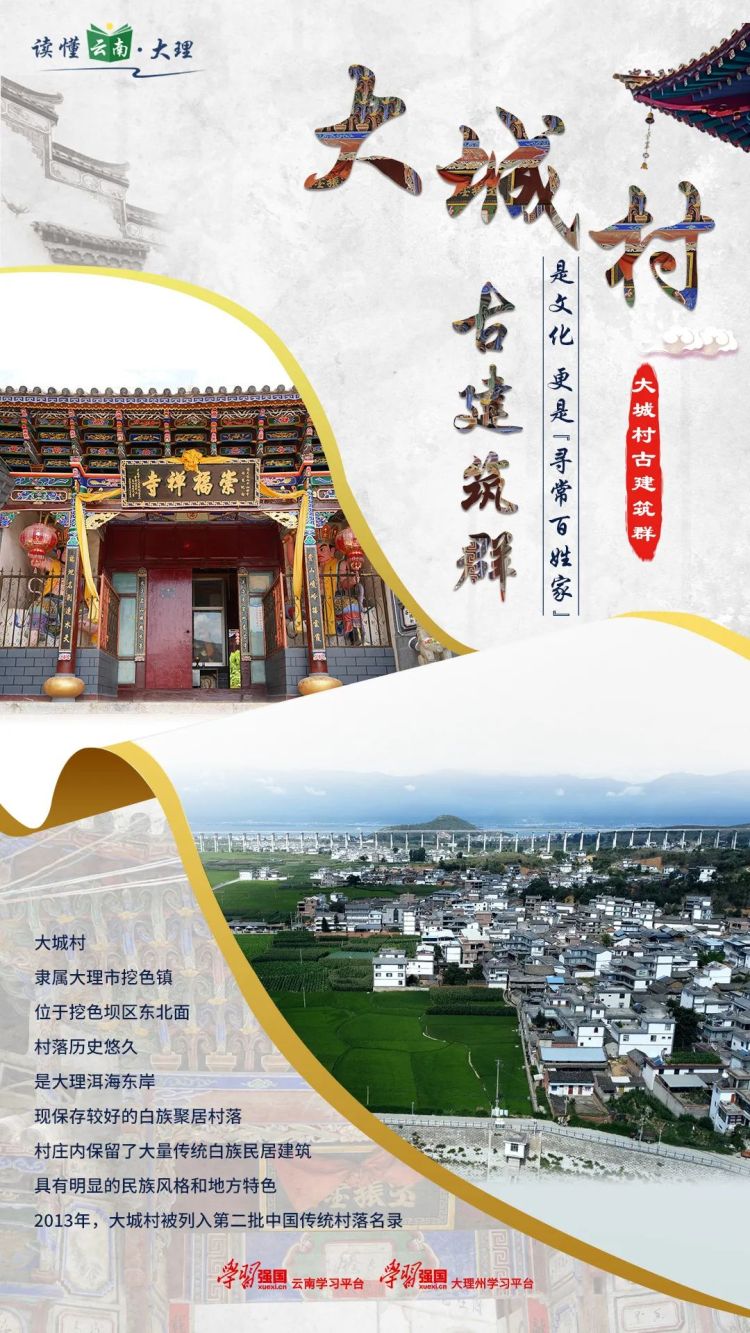

大城村隶属云南省大理白族自治州大理市挖色镇,位于挖色坝区东北面。村落历史悠久,文化底蕴深厚,是大理洱海东岸现保存较好的白族聚居村落,村庄内保留了大量传统白族民居建筑,具有明显的民族风格和地方特色。走进大城村,便像是踏入了过去的时光,古建筑分散在村中各处,被保护得极好。2013年,大城村被列入第二批中国传统村落名录。

生活在大城村的白族人历经沧桑,生生不息,创造了璀璨的文化,留下有着百年历史的古建筑群。村中处处是石板铺成的小巷,两旁由夯土和石块砌成的民居墙壁已经被时光雕琢得斑驳。这些建筑通常主房坐东,院落朝西,加上南北两边的耳房,形成“三合院”或“四合院”,门楼朝南或朝北,做到“靠山面海”,照壁与门楼连成一体,面对主房。

一些古院落内,仍有村民居住。院落历经时光打磨,难免有些陈旧,但被主人打扫得很整洁,院子里种着的石榴、葡萄已经结果,在花草的映衬下,院子显得古朴可爱。

生活在此的白族人乐于把自己的审美志趣表现在门楼装饰上、飞檐串角间、粉墙画壁里。门楼是大城村白族民居的重要组成部分,其形式一般为“一滴水”和“三滴水”。门楼翘角飞檐,斗拱重叠,两边彩绘、泥塑雕饰,并根据家族历史悬挂牌匾,如“进士第”“将军第”“大夫第”“科贡第”等。

这些古门楼多为清末民初所建,与村内深厚的文化底蕴息息相关。明清两代,挖色镇共有进士20多位,贡生举人和文官武将共200多人,其中,大城村就有50多位文官武将。清康熙四十一年,云南提督将这里命名为“大理府第一文明古镇”并授予金匾,准奏这里修文庙和武庙。从牌坊和门楼上的匾额中,依然能读出当年大城村的辉煌。

文庙、武庙、三圣宫、沙漠庙、崇福寺……在大城村还留存着许多保存完好的古寺庙。

寺内建筑保存完整,建筑格局为典型的白族建筑。雕梁画栋,彩绘朱漆,装饰多见莲花纹样,色彩艳丽浓郁,极具美感,体现了白族人民的审美情趣与建筑智慧。

对于大城村的村民们来说,这些古建筑已经融入了生活,这是他们儿时玩乐的场所、出村的必经之路、每日生活的栖居之处。每位村民都对这些古建筑有极深的情感,他们守护的不仅是历史文化的瑰宝,更是朝夕相伴的家园。

主创:胡亚玲 韩玉婷 赵志伟

编辑:杨雨

值周:杨丹妮 张辉

主编:李胜

创建全国文明城市市民可以做什么?

作为普通市民,在日常生活中,许多行为都是积极参与全国文明城市创建的表现,例如不乱扔垃圾、不随地吐痰、不大声喧哗、不占道经营,礼让斑马线、使用公勺公筷、遛狗牵绳、爱护公众设施、规范停车等。